1月23日、ホーチミン市の日本貿易振興機構(ジェトロ)傘下の日本食品輸出プラットフォームは、北海道と東北の名産品である海産物をベトナムのレストラン経営者やシェフに紹介するイベントを開催した。これは日本とベトナム間の輸出を促進するプログラムの一環としての活動です。

イベントでは日本から直輸入した新鮮な魚介類の食材コーナーも展示されました。これを通じて、参加者は有名な魚介類の調理、加工、そして楽しみ方を直接体験する機会が得られます。

北海道と東北は、日本では漁業、水産養殖、魚介類で有名な2つの地域です。ここの魚介類は白身魚、ホタテ、サバ、サーモン、クロマグロなど多様で、世界的に有名です。

北海道は日本の4つの主要な島のうちの一つです。この地域は日の出ずる国の水産物生産量の約 4 分の 1 を占めており、その多様性と品質で世界的に有名です。

東北地方は海産物でも有名です。東北地方は、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県の6つの県の総称です。寒流と暖流の潮汐衝突により、それぞれの海流に生息する冷水魚と暖水魚が集まり、豊富な魚介類の供給源となっています。福島県沖で水揚げされる魚介類は100種類以上あります。

白身魚(ヒラメ、クロソイ)

ヒラメとクロソイ(握り寿司)は、どちらも青森県産の白身魚です。

本県は、水産業が盛んな東北地方の最北端に位置し、日本海、津軽海峡、 太平洋、陸奥湾の3つの海に囲まれています。青森県周辺では暖流と寒流が交差し、魚の餌となるプランクトンが豊富に発生します。マグロ、ハマチ、マダイ、イカ、サバ、イワシなどが暖流に乗って北上すれば、一方、サケ、タラ、ホッケなどは冷たい海流に乗って南下し、豊かな漁場となっています。

ヒラメは切り身で調理されることが多く、濃厚なうま味があり、「エンガワ」と呼ばれるひれの部分はコリコリとした食感があります。一方、クロソイはきめ細やかな歯ごたえと程よい甘みが特徴で、日本では高級魚として親しまれています。

日本製品の輸入やビジネスコンサルティングを専門とする会社代表取締役の荒島雄也氏は、「北海道や東北の魚介類は非常に種類が豊富で豊かなのですが、ベトナムの人々にはあまり知られていません。この2つの地域の新鮮な食材をベトナムをはじめ、より多くの国に紹介し、届けたい」と語りました。

ホタテ

北海道産のホタテは、海の波による自然な「マッサージ」により、サクサクとした食感が特徴です。一方、青森(東北)産のホタテは陸奥湾で生産されており、波が穏やかなので身が比較的柔らかくて甘いです。お好みに応じて、適切なホタテの種類をお選びいただけます。

サバ

宮城県で獲れたサンマ。宮城県の海岸線は約828kmあり、東北地方で最も長い。

サンマ(日本語ではサンマ)は秋の魚です。特徴: 細長い体、銀の剣のような形。この魚は通常、塩をつけて焼いたり、グリルしたりして食べます。レストランによっては、サンマを刺身や酢の物として使うところもあります。

鮭

青森県産の鮭は、日本で人気があり、好まれる魚料理です。冷たい海流の速い海で育った魚は、脂がのって美味しいのが特徴です。魚は現代の技術を使用して養殖され、各段階で魚の自然な生息環境を模倣し、肉のどの部分も脂がのって柔らかい風味の新鮮なオレンジ色のサーモンを生産します。

青森県でサーモンの生産・加工を専門とする食品会社の代表である八木氏は、「50年以上の経験を持つ当社は、サーモンを世界中の多くの国にお届けしたいと考えています。今後、ベトナムの人々にこの栄養価の高い魚料理をもっと知ってもらい、受け入れてもらえるよう願っています」と語りました。

クロマグロ

日本市場に出回っている5種類のマグロのうち、クロマグロは最も大きく、体長3メートル、重さ700キログラムを超えるものもある。クロマグロは良質な脂肪を豊富に含み、その美しい黒色の見た目から「黒いダイヤモンド」、またその美味しい脂肪と濃厚な風味から「マグロの王様」として知られています。

この魚は、大トロ、中トロ、赤身の3つの主な部分から構成されています。

赤身は背骨の赤身の部分で、脂肪分が少なく、味が新鮮で噛みごたえがあります。

中トロは、お腹と背中の部分に適度な脂が乗った部位です。脂の乗りと赤身の硬さが絶妙なバランスで調和しているのが特徴です。

大トロは腹身の中で最も脂がのった部位で、口の中でとろけるような食感が特徴です。これはマグロの中で最も高価な部分です。

ホーチミン市の日本食材店店長、トラン・チュン・ティン氏は、「個人的には北海道や東北の魚介類は、自然でほんのりとした甘みがあり、とても食べやすいと思います。これはベトナム人の好きな味なので、今後もベトナムのお客様に喜んでいただけると思います」と語りました。

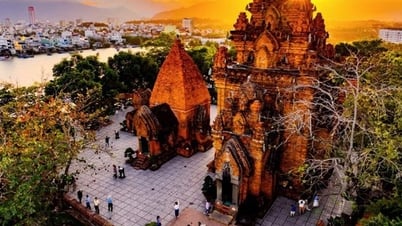

ディン

[広告2]

ソース

![[写真] ファム・ミン・チン首相が5月に政府の立法に関する特別会議を議長として開催](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/22/1c880aae96fd4e0894abc47a46fe19ba)

コメント (0)