ハノイ条約の調印は、国際社会にとって意義深いものであるだけでなく、首都の人々にとってもさまざまな面で強力な「支え」となるでしょう。

世界銀行(WB)によると、2023年までに世界人口の最大67.4%がインターネットを利用し、世界人口の3分の2以上がサイバー犯罪の脅威にさらされることになります。ハノイ条約は、サイバー空間に関する初の世界的な法的枠組みを構築し、サイバー犯罪の防止と撲滅にすべての国が参加する必要性を確認し、各国の法律間の差異を縮小し、24時間365日体制の専門協力メカニズムを確立することで、より効果的な国境を越えた犯罪防止協力を促進し、各国のデジタル変革への取り組みを円滑化します。

サイバー犯罪者は、マルウェア、ランサムウェア、サイバー攻撃を用いてデジタルシステムを悪用し、金銭、データ、その他の貴重な情報を盗み出します。こうした状況において、新条約は、より迅速かつ連携の取れた、より効果的な対応を支援し、デジタル世界と現実世界の両方における安全を確保することに貢献します。

特に、サイバー犯罪者はますます巧妙化し、継続的な攻撃を仕掛けており、ベトナム国民全体、特に首都圏の人々に甚大な物質的被害をもたらすだけでなく、精神生活にも悪影響を及ぼしています。こうした状況において、ハノイ条約の署名は、サイバー犯罪が根絶される未来を人々が信じる法的根拠となるでしょう。

現在、企業の法務を担当するトラン・ティ・ゴック氏(1987年生まれ)は、今日のように技術が急速に発展した時代において、サイバー空間は私たちの生活に欠かせないものとなっていると述べました。しかし、機会と同時に、オンライン詐欺、個人情報の漏洩、ますます巧妙化する国境を越えた犯罪など、無数の潜在的なリスクも存在します。そのため、ベトナムがサイバー犯罪に関するハノイ条約に署名したことは、安全で透明性が高く責任あるサイバー空間の構築を推進するベトナムの積極的かつ積極的な役割に対する国際社会の信頼と認識を示す重要な一歩です。ベトナムは、サイバーセキュリティに関する国際的なプロセスにおいて、受益国であるだけでなく、情報、発言力、そしてイニシアチブを提供していきます。

ハノイの銀行員、ドゥオン・ベト・フン氏(42歳)は、ゴック氏と同様の意見で、次のように述べた。「首都ハノイ市民として、ハノイが国連サイバー犯罪防止条約の署名式典の開催地に選ばれたことを大変誇りに思います。この式典は、首都ハノイ市民が、新時代、すなわちデジタル時代におけるベトナム全体、特にハノイの役割と威信を一層誇りに思うようになるだけでなく、国内外のサイバー犯罪者によるますます巧妙化する攻撃から人々を守るために、あらゆるレベルの当局が尽力していることを首都ハノイ市民が強く信じるようになることにもつながります。」

「私は銀行業界で働いており、サイバー犯罪、特に物質的損害がもたらす結果を日常的に目にしています。銀行・金融業界は常にサイバー犯罪の最大の標的となっています。ハノイ条約は、信頼関係を構築し、銀行職員のサイバー犯罪防止と対策への意識を高める上で非常に重要な役割を果たしています」とフン氏は述べた。

学齢期の子供3人の父親であるフンさんは、勉強や世界について学ぶためにはインターネットの利用が不可欠であるが、同時に、オンラインで脅迫や虐待を受けるリスクが非常に高いことを認識している。

JAMA誌に掲載された研究によると、9歳から13歳までの子どもが頻繁にソーシャルメディアを使用すると、読解力、記憶力、語彙力のテストのスコアが低くなることがわかった。

テレビや動画を受動的に視聴するのとは異なり、ソーシャルメディアは子どもたちに常に交流し、通知に反応し、意思決定を行うことを要求するため、情報処理や行動制御に関わる脳領域が常に活性化されます。こうした長時間の刺激は、集中力や言語処理能力を低下させる可能性があります。一方、管理されていないオンライン環境は、子どもたちの不適切な行動や、悪質な人物に利用される可能性を高めます。

ハノイ市スアンディン区在住のグエン・ティ・フオン・ディウさん(35歳)は、「最近、ネット上での誘拐詐欺が数多く摘発され、当局によって阻止されているため、子どもたちの安全が心配です。ハノイ条約への署名は、子どもたちがオンライン環境でも安全に守られるという安心感を与えてくれるでしょう。家族と私は、自宅では子どもたちを管理し、守ることができますが、オンライン環境では、潜在的なリスクをコントロールできるかどうか確信が持てません。」と語りました。

ハノイ市ダトン村在住のニン・ティ・ハン氏(1987年生まれ)も、ハノイ条約は子どもの安全、プライバシーの保護、虐待や搾取を受けない権利を保障するとともに、デジタル環境において安全に成長し、学び、自己表現する権利も保障しているとして、同様の見解を示した。「条約加盟国として、国の法律が改正・補足されることで、親子がデジタル時代におけるネットワークやコンピュータの利用におけるネットワークの安全性について意識を高めると確信しています」とハン氏は述べた。

さらに、ハノイ条約は、ASEANにおける連帯と協力の精神を示すものとして、 政治的にも法的にも深い意義を有しています。サイバー犯罪の発生源がどこにあってもおかしくない世界では、どの国も単独で対処することはできません。地域的・国際的な協力こそが共通の利益を守る鍵であり、ハノイ条約は、デジタル時代における安全で安定した、信頼できるASEANの実現という、まさにその精神を明確に示すものです。

出典: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ky-vong-xay-dung-mot-khong-giant-mang-an-toan-20251023184825848.htm

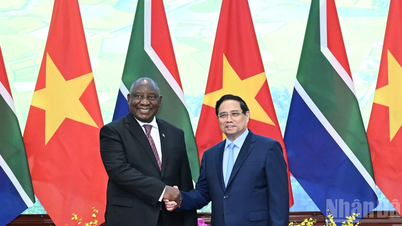

![[写真] ファム・ミン・チン首相が南アフリカのマタメラ・シリル・ラマポーザ大統領と会談](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/23/1761226081024_dsc-9845-jpg.webp)

![[写真] ルオン・クオン大統領が南アフリカのマタメラ・シリル・ラマポーザ大統領と会談](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/23/1761221878741_ndo_br_1-8416-jpg.webp)

![[写真] ファム・ミン・チン首相が鉄道プロジェクトに関する会議を議長として開催](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/23/1761206277171_dsc-9703-jpg.webp)

コメント (0)