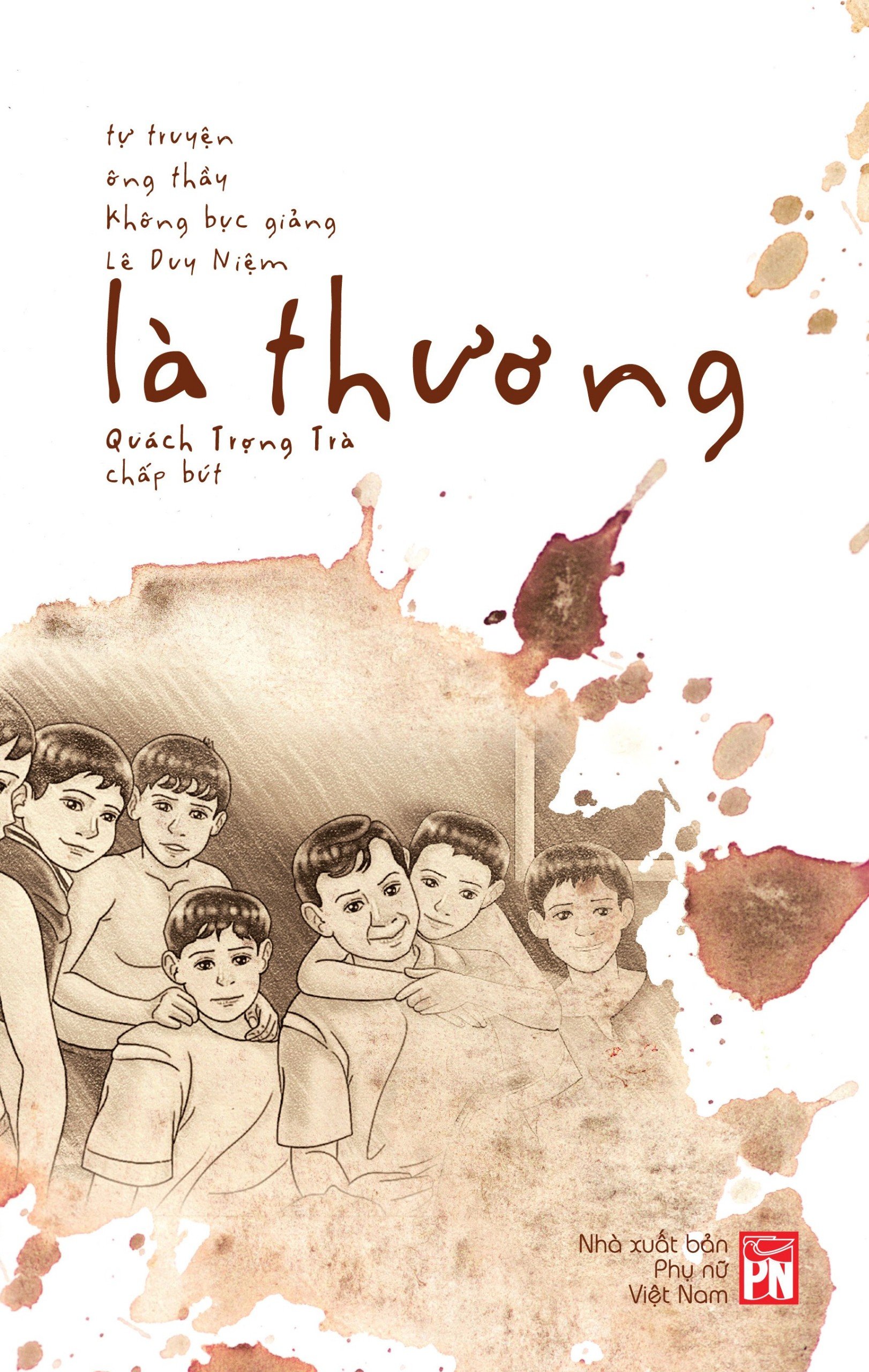

愛 ― 教壇に立たない教師レ・デュイ・ニエムの自伝は、二人の著者によって執筆されています。一人はレ・デュイ・ニエム、もう一人は彼の教え子で現在はフリーランス作家として活躍するクアック・トロン・トラです。この作品は、長年彼を慕ってくれた恩義への感謝の気持ちを込めて、師の許可を得てクアック・トロン・トラによって執筆されました。幾度もの改訂と構想の調整を経て、ついに完成に至りました。1975年前後の国の歴史における様々な変化を背景に、「子供たちの頭を叩く」ことを愛した村の教師の姿を、読者に明らかにしています。

ラ・トゥオン - 演壇のない教師、レ・ズイ・ニエムの自伝が、 11月20日のベトナム教師の日を記念して出版されました。

ベトナム女性出版社

村の教師の生活は、特定の時代にとらわれることなく、歴史を通じて一貫して語られ、教師という人間が「標準化」される過程を見るとともに、それを通じて、 教育者の心の中で「他者を正すために自分を正す」ことがどのように継続的に行われているかを見ることができます。

「砂が口に飛び込む」土地、 クアンチ省で、何世代にもわたる家族のもとに生まれ、戦時中の貧困に囲まれながらも、幼いレ・ズイ・ニエムは両親の愛情の中で成長しました。 『ラ・トゥオン』の最初の数十ページでは、読者は無邪気で気楽な少年ニエムの姿を目にします。両親と離れ離れになることで自分を哀れんだり、父親からの愛情がほとんど得られないと感じることもありますが、自分の境遇や精神力のなさについて不満を言うことは全くありません…

教育が「教師像をまだ標準化していなかった」時代に育った若者、レ・ズイ・ニエムは、村の教師になりました。その後、幾多の苦難を経て、放浪の日々を強いられ、ミンハイ省(現在のバクリュウ省とカマウ省)で教師として働き、そしてサイゴンへと流れ着きました。人生は幾度となく転々としましたが、教師は常に笑顔を絶やさず、その笑顔は控えめで、より成熟し、無邪気さは成熟へと変わり、そしてその時、彼の中の「職業への情熱」はさらに燃え上がったのです…

レ・デュイ・ニエムは、60年間の人生における回想を、ささやき声で語ることはなかったものの、「年老いている」と打ち明けた。著者はこう記している。「回想を始めると、歳を重ねていくような気がする。…私はもう随分前から年老いていた。というのも、随分前から、偶然か意図的にか、人生の中で散らばってしまった記憶を、うっかり拾い集め始めていることに気づいていたからだ。…この自伝は、私が生まれ、育ち、そして成熟し、人生の甘く苦い味を味わった、人々と土地への愛に満ちた記憶に、完全に立ち返ることができるようにと、私自身に贈る贈り物のようなものだ…」。彼はこの作品を、時に思慮深く、時に若々しく、時に温かく、様々な声で綴った。

しかし、レ・ズイ・ニエムは「60歳の人生の終わりを迎えた」と認め、老齢に達し、自分の仕事は完了したと思っていたにもかかわらず、まだ「若々しく」あったのです!人生の幾多の嵐、幾多の浮き沈み、そしてかつて祖国を離れなければならなかったにもかかわらず、愛する人々、そして「子供たち」は今もなお満ち足りており、トゥドゥック郊外の小さな家には今も笑い声が響き渡っている。60代で教師となった彼を、生徒たちは今でも愛情を込めて「ママ・ニエム!」と呼んでいる。生徒たちは彼を「お父さん」「パパ」「先生」など様々な呼び名で呼んでいましたが、「先生」という言葉はおそらくほとんど使われていないでしょう。彼はかつて、生徒たちに「先生」と呼ばれたいと「切望していた」と打ち明けていましたが、問題は、生徒たちが彼を単なる先生としてではなく、両親の代わりとして、自分たちの生活に入り込み、育ててくれる存在として見ていたことにあります。

本の表紙:ラ・トゥオン - 演壇のない教師の自伝 レ・デュイ・ニエム

ベトナム女性出版社

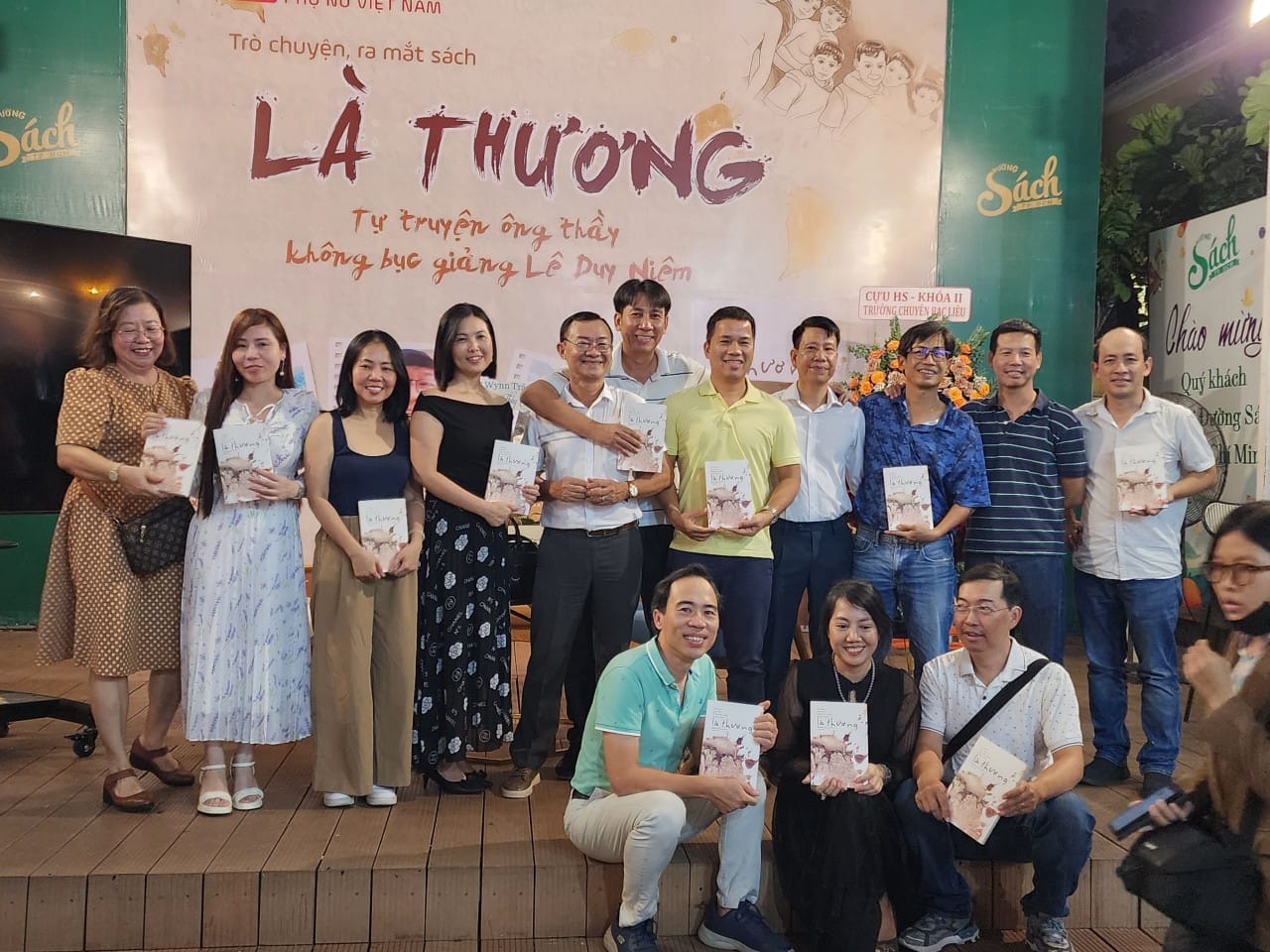

チェ・ラン・ヴィエンはかつてこう記した。「ここにいる時は、ここはただの住む場所/去れば、この土地は私たちの魂となる…」。1993年から1994年にかけてバクリュウ高校10Aの専門課程を修了した生徒たちは、今でも彼の「郊外の小さな家」を訪れている。各地から集まった生徒たちの多くは、今では有名になり、エンジニア、作家、ビジネスマンなど、様々な分野で活躍している。彼らは今でも彼を「先生」と呼び、愛情を込めて呼び戻している。あるいは、バクリュウに数十年暮らし、後にサイゴンに移住した友人が、彼の出版記念会に出席していたように!そして、彼の教え子であり共著者でもある彼もまた、数十年にわたって彼と共に歩んできた。

なぜ生徒たちは長い年月を経てもなお、彼に対して礼儀と愛情を持ち続けているのでしょうか?

数十年にわたりその職業に邁進しようと努めた旅路の中で、彼は人生への義務を果たした。作家グエン・ティ・ゴック・ハイが作品の中で述べたように、彼が人生に捧げた金銀はすべて、今や彼のもとに返還されたのだ。

そして、ニエム先生の職業への情熱は、幼い頃から燃え上がっていたからでもあります。職業への愛は、いつの間にか人を愛する気持ちへと変わっていきました。本書の冒頭に登場するレ・デュイ・ニエム先生の肖像を見るだけでも、まだ純粋さと本能が溢れていますが、読み進めるにつれて、彼の「人を育てる」という哲学が深く心に染み込んでいきます。そして、その人への愛情が、彼の「教え方」を他とは一線を画すものにし、コミュニケーションへの向き合い方も「誰とも違う」のです…。ニエム先生の哲学は「遊ぶように教える、生きるように教える」です。子どもたちに意識を持って教え、将来、自覚と責任感を持った人間へと成長するよう、積極的に指導します。そして、すべての子どもたちを特定の型に当てはめるのではなく、状況に合わせて調整し、教えていきます。この柔軟性と「適時性」は容易であると同時に困難でもあり、彼は独自の方法で、何世代にもわたる生徒たちを指導してきました。

だから、彼がどこへ行っても、彼の「大家族」は彼について来た。彼の愛は伝染し、皆を結びつける目に見えない接着剤となった。

11月末の本の出版記念会には、多くの新旧の生徒や同僚が集まり、Le Duy Niem先生と一緒にお祝いをしました。

「戻ってきて、手配を…」数十年にわたり手配をしてきた、優しく誠実な教師レ・ズイ・ニエムの生活は、今や一時的に落ち着きを取り戻した。彼は今も毎日、家と学校を行き来している。時折、彼は「第二の故郷」バクリュウに戻り、かつての教え子たちと会う。今では彼らを心の友、兄弟のように思っているのだ…。

ラ・トゥオン先生は最後の言葉で、思慮深い口調でこう締めくくった。「先生は今、60年間の白黒の人生サイクルを終えました。10Aの生徒たちは、人生のほぼ4分の3を毎日、喜びと悲しみの中で過ごしてきました。それでも私たちは出会い、共に過ごし、互いの存在を見出し、人生をより面白く、より意義深いものにしています。[…] よく言われるように、良い先生を持つことは大きな恩恵を受けること、良い友人を持つことは大きな恩恵を受けることです。私は幸運にも恩恵に満ちています。高貴な先生、ソウルメイト、そして何世代にもわたる生徒たちの愛情に恵まれています。これ以上のことはありません。ですから、混乱や動乱に遭遇した時、先生、友人、同僚、そして生徒たちが私に対して示してくれた誠実さをはっきりと目にすると、突然、人生への完全な信頼が湧いてきます。自分の心をしっかりと握りしめているように感じます。たとえ、その心が弱り、命を支えきれない時でも!…」

同僚が彼の著書の出版記念会で言ったように、「ツバメ一羽で春が来るわけではない」。しかし、ル・デュイ・ニエムの場合は違います。なぜなら、彼が行く所には必ず愛があり、彼自身も自ら春を創り出すからです。ル・デュイ・ニエムは皆を幸せにし、彼自身も幸せです。なぜなら、必要なのは愛だけ、それだけだからです。愛する理由も、愛する対象も、必要ないのです。

[広告2]

ソースリンク

![[動画]「心の故郷:コンサートフィルム」 - 感動の旅の続き](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/19/1760848890719_720-jpg.webp)

コメント (0)