Ein Wissenschaftlerteam simulierte mit einem Sonnensegel aus Aerographit eine Reise zum Mars und in den interstellaren Raum – mit beeindruckenden Ergebnissen.

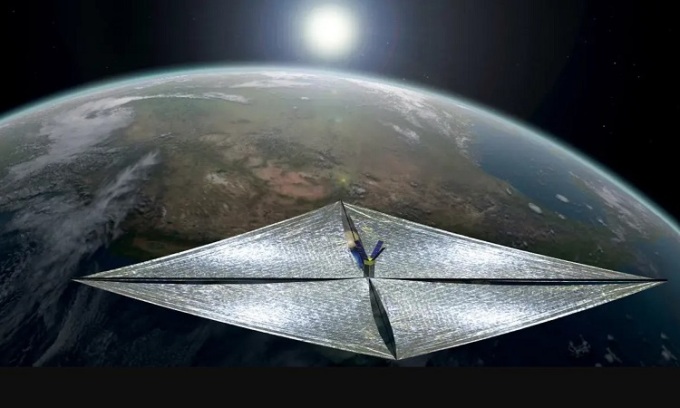

Simulation des Sonnensegels von LightSail 2. Foto: Planetary Society

Ein Wissenschaftlerteam untersucht das Potenzial von Aerographit zur Herstellung von Sonnensegeln, die zum Mars und darüber hinaus fliegen könnten, berichtete Interesting Engineering am 27. September. Das Sonnensegel wurde erstmals im Weltraum von der LightSail 2-Mission der gemeinnützigen Planetary Society getestet. Dabei wurde die Umlaufbahn eines kleinen CubeSat-Satelliten um 3,2 Kilometer erhöht, wobei ausschließlich Photonen, also Lichtstrahlen der Sonne, als Antrieb dienten. Die in der Zeitschrift Acta Astronautica veröffentlichte Studie beschreibt detailliert, wie Wissenschaftler Flüge zum Mars und in den interstellaren Raum mit Aerographit-Sonnensegeln simulierten.

In der Studie simulierte das Projektteam die Geschwindigkeit eines Sonnensegels aus Aerographit. Sie simulierten ein Sonnensegel-Raumschiff mit einer Masse von einem Kilogramm, bestehend aus 720 Gramm Aerographit und einer Querschnittsfläche von 104 Quadratmetern. Sie maßen die Geschwindigkeit, mit der das Sonnensegel den Mars und den interstellaren Raum erreichen konnte, die sogenannte Heliopause – den Punkt, an dem der Einfluss des Sonnenwindes nicht mehr spürbar ist. Für jeden Flug simulierten die Forscher zwei verschiedene Routen von der Erde aus: den direkten Übergang nach außen und den Übergang nach innen.

Bei der direkten Transfermethode für eine Reise zum Mars und zur Heliosphärengrenze wird das Sonnensegel entfaltet und aus der polaren Erdumlaufbahn gestartet. Bei der Transfermethode würde das Sonnensegel-Raumschiff mit einer konventionellen Rakete bis zu einer Entfernung von 0,6 Astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne transportiert. Anschließend würde sich das Sonnensegel entfalten und seine Reise zum Mars oder zur interstellaren Grenze antreten.

Das Team fand heraus, dass die Raumsonde mit dem Sonnensegel den Mars mit der direkten Auswärtstransition in 26 Tagen erreichen könnte. Eine Raumsonde mit der Einwärtstransition würde den roten Planeten in 126 Tagen erreichen. Die Reise in die Heliosphäre würde mit der Einwärtstransition 5,3 Jahre dauern, mit der Auswärtstransition 4,2 Jahre. Die Auswärtstransition erfordert 103 Reisetage vor dem Einsatz, erreicht die Heliosphäre aber schneller, da das Sonnensegel seine Höchstgeschwindigkeit erst nach 300 Tagen erreicht. Mit der Auswärtstransition würde es zwei Jahre dauern, bis die Höchstgeschwindigkeit erreicht ist.

Dass das Sonnensegel in der Simulation der Wissenschaftler abgelegene Orte mit hoher Geschwindigkeit erreichen kann, liegt vor allem am Material Aerographit. Mit einer geringen Dichte von 0,18 kg/m3 übertrifft Aerographit alle herkömmlichen Sonnensegelmaterialien, sagte Teamleiter Julius Karlapp, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden.

„Im Vergleich zu Mylar ist die Dichte beispielsweise um ein Vielfaches geringer. Geht man davon aus, dass der Schub eines Sonnensegels direkt von der Masse des Segels abhängt, ergibt sich ein deutlich höherer Schub. Neben dem Beschleunigungsvorteil sind auch die mechanischen Eigenschaften von Aerographit sehr interessant“, sagt Karlapp.

Trotz ihrer hohen Geschwindigkeit können Sonnensegel nur sehr geringe Nutzlasten zum Mars oder in den Weltraum transportieren. Die Mission Breakthrough Starshot beispielsweise hofft, innerhalb von 20 Jahren ultraleichte Kameras zum nächstgelegenen Sternensystem, Alpha Centauri, zu schicken.

An Khang (laut Interesting Engineering )

[Anzeige_2]

Quellenlink

Kommentar (0)