Das sind hochwertige Inhalte, die nur Menschen erstellen können!

Der Bericht von SimilarWeb, wonach der Google-Traffic auf Nachrichtenseiten in letzter Zeit stark zurückgegangen ist, weil Nutzer vermehrt KI-Chatbots nutzen, scheint die gesamte Medienbranche dazu zu veranlassen, ihre langfristige Wachstumsstrategie zu überdenken. Tatsächlich wurde diese Entwicklung jedoch von Zukunftsforschern im Journalismus schon oft vorhergesagt, und sie weisen auf weitaus gravierendere Probleme hin.

Viele Herausforderungen

In ihrem Bericht „News Future 2035“ kommen Dr. Nel François und Dr. Kamila Rymajdo von der Preston University zu dem Schluss, dass Technologieplattformen den öffentlichen Zugang zu Journalismus einschränken könnten. Sie äußern Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Online-Vermittlern auf die Medienvielfalt und deren negativen Einfluss auf das Wissen und die Fähigkeit der Nutzer, zwischen wahren und falschen Informationen zu unterscheiden. Dies gibt Anlass zu weit größerer Besorgnis als der Rückgang des Google-Suchverkehrs.

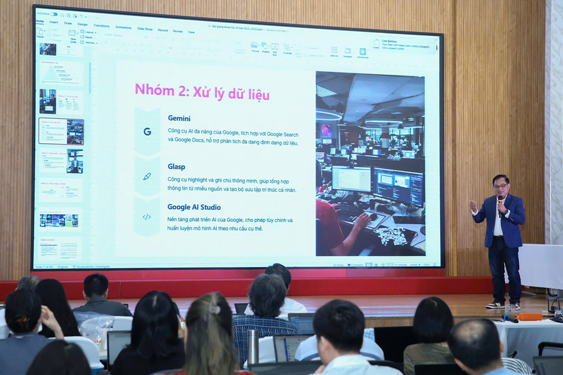

Schulungskurs „Anwendung von KI im Journalismus“, der 2025 bei der Zeitung Nguoi Lao Dong stattfand. Foto: HOANG TRIEU

In Großbritannien, wo die Studie durchgeführt wurde, ist das Vertrauen in die Nachrichtenmedien beispielsweise sehr gering. Laut dem jährlichen Edelman Trust Index vertrauen nur 5 % der Generation Z in Großbritannien der Presse. Die Studie, die 27 weitere Länder umfasst, förderte ebenfalls alarmierende Zahlen zutage, was viele Experten zu dem Schluss führte, dass es sich um ein globales Problem handelt.

Unterdessen nimmt der Trend zur Nachrichtenvermeidung zu: Fast die Hälfte (46 %) der Befragten einer Umfrage des Reuters Institute for the Study of Journalism Digital Report gaben an, lieber triviale Videos im Newsfeed anzusehen als Nachrichten auf etablierten Nachrichtenseiten.

Auch die öffentlich-rechtlichen Medien sind stark betroffen: Nur 46 % der Befragten in Großbritannien halten öffentlich finanzierten Journalismus für wichtig – deutlich weniger als in anderen Ländern. Zudem wächst die Sorge erwachsener Internetnutzer um die Authentizität von Online-Inhalten. Laut einem Bericht von Ofcom sind sich Nutzer selbst bei Beiträgen etablierter Medien in sozialen Netzwerken über deren Echtheit uneins. Sie stehen glaubwürdigen Quellen skeptisch gegenüber – ein deutlicher Unterschied zu früheren Jahrzehnten, als noch galt: „Was die Presse sagt, glaubt das Volk!“

Eine weitere Gefahr besteht darin, dass soziale Medien die Vorurteile ihrer Schöpfer widerspiegeln. Der Bericht „Global Technology Governance“ des Weltwirtschaftsforums warnt: Wie Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen in Technologie investieren, sie entwickeln und nutzen, wird auch von den Erfahrungen, Überzeugungen und Ideologien der Technologieentwickler sowie von den Normen und Werten des jeweiligen Entwicklungs- und Einsatzkontexts beeinflusst. Ob ein KI-System beispielsweise rassistische Vorurteile aufweist, hängt von der Wahl des Quellcodes, der Trainingsdaten und der Bevölkerungsgruppe ab, auf die es angewendet wird.

Was sollte die Presse in einem solchen Kontext tun, um weiterhin zu überleben, wenn ihre (analysierten) Kernwerte zunehmend untergraben werden?

Digitale Transformation – ein nie endender Prozess

Natürlich wird es schwierig sein, eine allgemeingültige Formel für alle Presseagenturen weltweit zu finden, doch die digitale Transformation ist stets der Schlüssel. Wie der Autor Juan Senor, der Mann hinter den renommierten Global Trends Reports, jedoch sagt: „Die digitale Transformation ist ein nie endender Prozess.“

Anders ausgedrückt: Die Transformation von Redaktionen ist ein kontinuierlicher Anpassungs- und Innovationsprozess, den Nachrichtenorganisationen durchlaufen müssen, um im heutigen plattformübergreifenden Medienumfeld zu überleben und erfolgreich zu sein. Dieses Konzept ist zeitlos und untrennbar mit der DNA der Organisation verbunden.

Laut dem INMA-Bericht „Strategien für die Transformation von Redaktionen“ beinhaltet dieser Prozess, dass Redaktionsmitglieder Strategien und Technologien ständig neu bewerten und nach neuen Geschäftsmodellen suchen. Dazu gehören ein besseres Verständnis der Zielgruppen mithilfe eines Bedarfsanalyse-Frameworks, die Reorganisation der Redaktion mit Fokus auf digitale Inhalte, die Anpassung journalistischer Formate und der Aufbau engerer Beziehungen zu den Lesern.

Unter den genannten Aufgaben wird die Umstrukturierung der Redaktionen am häufigsten erwähnt. Der INMA-Bericht markiert einen tiefgreifenden Wandel in der Organisationsphilosophie. Denn während Experten im letzten Jahrzehnt noch eine „Konvergenz“ oder den Aufbau hybrider Redaktionen zwischen Print und Digital forderten, plädieren sie nun für die Trennung dieser Strukturen.

Tatsächlich steht diese Vorgehensweise nicht im Widerspruch zu unserer seit jeher verfolgten Strategie der digitalen Transformation. In dem auf dem INMA-Blog veröffentlichten Artikel „Es ist Zeit, Print und Digital zu trennen“ erklärt Dr. Dietmar Schaltin von IFMS Media: „Die mechanische Fertigung hat Printzeitungen zu einer Belastung für die Digitalisierung gemacht. Die Umstrukturierung von Ressourcen und Arbeitsabläufen dient daher dazu, das Team auf digitale Ziele auszurichten, den Bedürfnissen moderner Leser gerecht zu werden und neue Formate zu entwickeln.“

Es wurden einige konkrete Beispiele genannt, etwa Stuff in Neuseeland, das zwei separate Unternehmen gründete: eines mit Fokus auf lebendigen, direkten digitalen Journalismus (Stuff.co.nz), das andere auf digitale und Print-Abonnementprodukte (Stuff Masthead Publishing). Diese Trennung ermöglichte es beiden Einheiten, sich zu spezialisieren und ein signifikantes Wachstum zu erzielen. Auch die Times und die Sunday Times in Großbritannien haben ihre Strukturen umstrukturiert, um digitale Arbeitsabläufe zu optimieren und neue Technologien zu integrieren.

Konkret ist die Reduzierung des Fokus auf Printmedien, um Kapazitäten für digitale Angebote freizusetzen, eine wichtige Strategie zur Ressourcenumverteilung, da langfristig im digitalen Bereich das größere Wachstums- und Umsatzpotenzial liegt. Viele Redaktionen sind nach wie vor an traditionelle Printproduktionsprozesse gebunden, die viel Zeit und Personal in Anspruch nehmen. Daher erreichen sie bei einer Fusion nicht das doppelte Ziel, den Niedergang der Printzeitungen aufzuhalten und gleichzeitig das digitale Segment auszubauen.

Aus diesen Analysen leiteten die INMA-Experten eine Reihe von Empfehlungen ab:

- Automatisierung und Technologie: Die norwegische Zeitung Aftenposten nutzte Automatisierung, um aus bestehenden Inhalten eine schlankere E-Paper-Ausgabe zu erstellen und so Zeit und Ressourcen zu sparen.

Optimierter Workflow: Politiken hat das „SML“-Modell (Small, Medium, Large, XXL) eingeführt, um Artikellänge und -format für Print und Digital zu standardisieren. Dies unterstützt Journalisten und Redakteure bei effizienterem Arbeiten, reduziert den Bearbeitungsaufwand und macht digitale Inhalte leserfreundlicher.

- Investieren Sie in KI-Tools und Schulungen: Stellen Sie Tools und Schulungen zur Verfügung, damit Journalisten problemlos Inhalte für verschiedene Formate erstellen können.

- Kultureller Wandel: Die Umstellung des Druckprozesses erfordert von den Mitarbeitern einen grundlegenden Mentalitätswandel. Seien Sie auf Unsicherheiten vorbereitet, geben Sie den Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Bedenken zu äußern, und konzentrieren Sie sich auf die Vorteile der Veränderung.

Digitale Transformation bedeutet also nicht die vollständige Abschaffung von Printmedien, sondern vielmehr die Schaffung von Freiräumen für verstärkte Investitionen in Innovationen und einen besseren Service für Online-Leser. Darüber hinaus ist die digitale Transformation nach wie vor der beste Weg, sich an die KI-Revolution anzupassen, die alle Lebensbereiche erfasst. Die Presse kann nicht tatenlos zusehen, sondern benötigt – wie von INMA empfohlen – eine KI-Strategie.

Zum Abschluss des Artikels möchte ich die Worte des Experten Charlie Beckett, Direktor der Journalism AI Initiative an der London School of Economics, zitieren: In einer Zeit, in der das Internet mit KI- oder nutzergenerierten Inhalten überschwemmt wird, ist es für Nachrichtenagenturen wichtig, den Unterschied klar aufzuzeigen: Es handelt sich um qualitativ hochwertige Inhalte, die nur Menschen erstellen können!

Editorial-Models

Konvergenz (Anfang der 2000er Jahre): Journalisten, die zuvor an die Produktion von Printzeitungen gewöhnt waren, wurden gebeten, Online-Zeitungsinhalte zu liefern, oft Kopien der Printversion mit geringfügigen Änderungen.

Digital-first (2010er Jahre): Redaktionen begannen, der Produktion digitaler Inhalte Priorität einzuräumen, bevor sie diese für den Druck adaptierten.

Mobile-First (Mitte der 2010er Jahre): Der Aufstieg mobiler Geräte erforderte erhebliche Veränderungen beim Schreiben und Formatieren von Inhalten, was zu kürzeren, direkteren Geschichten führte, die für kleine Bildschirme optimiert waren.

Abonnementbasiert (Ende der 2010er Jahre bis heute): Bezahlschranken verändern die Strukturierung von Nachrichten. Sie gehen von einem umgekehrten Pyramidenmodell zu einem auf Interaktion ausgerichteten Storytelling über, bei dem offene Enden und suggestive Inhalte genutzt werden, um Konversionen zu fördern.

Laut dem Bericht „Strategien zur kontinuierlichen Transformation Ihrer Redaktion“

Quelle: https://nld.com.vn/con-nguoi-van-la-yeu-to-quyet-dinh-196250724201523233.htm

![[Foto] Wir brauchen dringend Hilfe, damit diese Menschen schnellstmöglich eine Unterkunft finden und ihr Leben stabilisieren können.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F09%2F1765248230297_c-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Foto] Generalsekretär To Lam arbeitet mit den Ständigen Ausschüssen der Unterausschüsse des 14. Parteitags zusammen.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/09/1765265023554_image.jpeg)

Kommentar (0)