Trotz vieler Herausforderungen könnte die Technologie, Solarenergie im Weltraum zu erzeugen und sie über Mikrowellenstrahlen zur Erde zu übertragen, der Menschheit helfen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu überwinden.

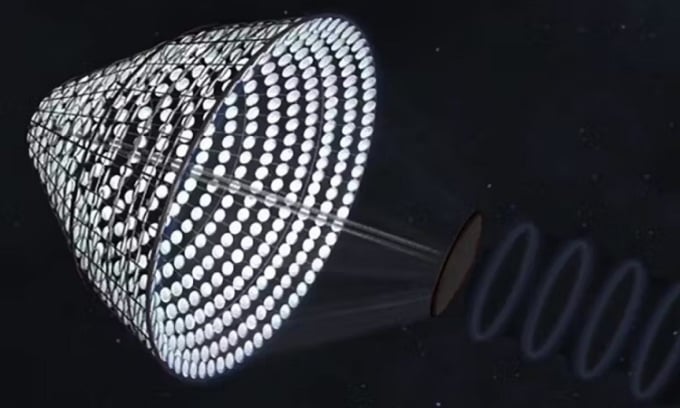

Simulation des Weltraum-Solarstromerzeugungssystems SPS-ALPHA. Foto: NASA

Die Idee der weltraumgestützten Solarenergie (SBSP), bei der Satelliten Sonnenenergie sammeln und zu Empfangspunkten auf der Erde zurückstrahlen, existiert laut Science Alert mindestens seit den späten 1960er Jahren. Trotz ihres enormen Potenzials hat sich die Idee aufgrund der Kosten und technologischen Hürden nicht durchgesetzt. Sollte das Problem gelöst werden, könnte SBSP einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Übergang von fossilen Brennstoffen zu grüner Energie leisten.

Die Menschheit nutzt die Sonnenenergie schon seit langem mithilfe verschiedener Technologien wie Photovoltaik (PV) und Solarthermie (STE). Solarenergie wird auch indirekt genutzt, beispielsweise durch Windkraft, die durch die ungleichmäßige Erwärmung der Atmosphäre durch die Sonne entsteht. Diese Formen der grünen Energieerzeugung haben jedoch ihre Grenzen. Sie benötigen große Flächen und sind durch die verfügbare Sonnen- und Windkraft begrenzt. Beispielsweise können Solarparks nachts keine Energie gewinnen, und im Winter oder an bewölkten Tagen ist die Energiegewinnung geringer.

Die Nutzung von Photovoltaik im Orbit ist nicht auf die Nacht beschränkt. Ein Satellit in geostationärer Umlaufbahn (GEO), einer kreisförmigen Umlaufbahn 36.000 km über der Erde, ist mehr als 99 % des Jahres der Sonne ausgesetzt. Dadurch kann er rund um die Uhr grüne Energie produzieren. GEO eignet sich ideal für die Energieübertragung von einem Raumfahrzeug zu einem Empfänger oder einer Bodenstation, da der Satellit relativ zur Erde an derselben Stelle bleibt. Forscher gehen davon aus, dass die von GEO verfügbare Solarenergie 100-mal größer ist als der geschätzte globale Strombedarf der Menschheit im Jahr 2050.

Um im Weltraum gesammelte Energie zur Erde zu übertragen, ist eine drahtlose Übertragung erforderlich. Die Nutzung von Mikrowellen zur Energieübertragung minimiert atmosphärische Verluste, selbst bei bewölktem Himmel. Der vom Satelliten ausgesendete Mikrowellenstrahl wird auf eine Bodenstation fokussiert, wo eine Antenne die elektromagnetischen Wellen in Strom umwandelt. Die Bodenstation müsste in hohen Breitengraden einen Durchmesser von mindestens fünf Kilometern haben. Dies ist jedoch immer noch weniger Landfläche, als für die gleiche Strommenge mit Solar- oder Windenergie benötigt würde.

Forscher haben seit Peter Glasers erster Idee im Jahr 1968 zahlreiche SBSP-Designs vorgeschlagen. Bei SBSP wird die Energie mehrfach umgewandelt (Licht – Elektrizität – Mikrowellen – Elektrizität), wobei ein Teil als Wärme verloren geht. Um zwei Gigawatt (GW) ins Netz einzuspeisen, müsste der Satellit etwa 10 GW einspeisen.

Ein neuer Entwurf namens CASSIOPeiA besteht aus zwei 2 km breiten, abstimmbaren Reflektoren. Diese reflektieren das Sonnenlicht auf eine Reihe von Solarzellen. Ein Generatorsystem mit 1.700 m Durchmesser kann dann auf eine Bodenstation ausgerichtet werden. Das geschätzte Gewicht des Satelliten beträgt 2.000 Tonnen.

Das andere Design, genannt SPS-ALPHA, unterscheidet sich von CASSIOPeiA dadurch, dass der Solarkollektor eine große Struktur aus vielen kleinen modularen Reflektoren, sogenannten Heliostaten, ist, die sich jeweils unabhängig voneinander bewegen können. Sie werden in Massenproduktion hergestellt, um Kosten zu sparen.

Im Jahr 2023 starteten Wissenschaftler des California Institute of Technology MAPLE, ein kleines Satellitenexperiment, das kleine Mengen Strom zurück zum Institut überträgt. MAPLE demonstrierte, dass die Technologie zur Übertragung von Strom zur Erde eingesetzt werden könnte.

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) prüft derzeit im Rahmen ihrer SOLARIS-Initiative die Machbarkeit von SBSP und plant, die Technologie bis 2025 vollständig zu entwickeln. Auch andere Länder haben kürzlich Pläne angekündigt, bis 2025 Elektrizität zur Erde zu übertragen und innerhalb von zwei Jahrzehnten auf größere Systeme umzusteigen.

Die Hauptnachteile von SBSP sind die enorme Masse, die für den Start ins All benötigt wird, und die Kosten pro Kilogramm. Unternehmen wie SpaceX und Blue Origin entwickeln Schwerlastträgerraketen, bei denen viele Komponenten nach dem Flug wiederverwendet werden. Dies könnte die Startkosten um 90 % senken. Selbst mit dem Starship-Träger von SpaceX, der 150 Tonnen Fracht in eine niedrige Erdumlaufbahn befördern kann, wären für SBSP-Satelliten immer noch Hunderte von Starts erforderlich. Einige der Komponenten sind skalierbar und können im Weltraum 3D-gedruckt werden.

Die SBSP-Mission wird anspruchsvoll und erfordert eine umfassende Risikobewertung. Zwar wird der erzeugte Strom vollständig aus Ökostrom gewonnen, doch die Umweltauswirkungen von Hunderten von Starts sind schwer vorherzusagen. Zudem erfordert die Steuerung einer so großen Struktur im Weltraum große Mengen Treibstoff, sodass die Ingenieure mit giftigen Chemikalien arbeiten müssen. Solarzellen unterliegen einer Degradation, deren Effizienz mit der Zeit um 1 bis 10 Prozent pro Jahr sinkt. Wartung und Nachtanken können jedoch die Lebensdauer des Satelliten verlängern. Ein Mikrowellenstrahl, der stark genug ist, um den Boden zu erreichen, kann alles in seinem Weg beschädigen. Aus Sicherheitsgründen muss die Energiedichte des Mikrowellenstrahls begrenzt werden.

An Khang (Laut Science Alert )

[Anzeige_2]

Quellenlink

![[Foto] Vorsitzender der Nationalversammlung nimmt am Seminar „Aufbau und Betrieb eines internationalen Finanzzentrums und Empfehlungen für Vietnam“ teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)

Kommentar (0)