Forscher haben herausgefunden, dass Hybriden aus burmesischen und indischen Pythons besser an ihre Lebensräume angepasst sind, wodurch sie sich schneller und weiter ausbreiten können.

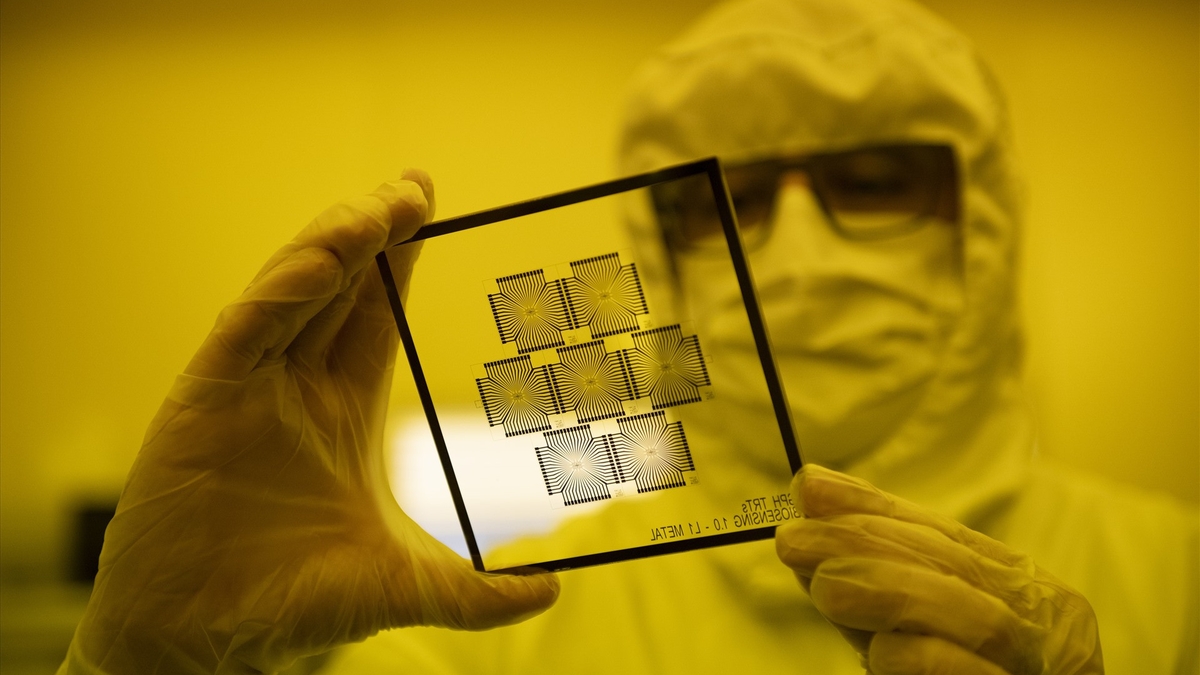

Eine Tigerpython hängt an einem Baumstamm im Everglades-Nationalpark. Foto: R. Cammauf

Die Hybridisierung zwischen verschiedenen Pythonarten stellt ein Dilemma im Kampf gegen invasive Arten in Florida dar. Vor einigen Jahren entdeckten Wissenschaftler , dass viele der in den Everglades umherstreifenden Riesenpythons Hybriden sind, entstanden aus der Paarung zweier verschiedener Arten: des Tigerpythons ( Python bivittatus ) und des Indischen Pythons ( P. molurus ). Interessanterweise scheinen die Hybriden besser an ihre neue Umgebung angepasst zu sein als ihre Eltern, wie IFL Science am 21. Oktober berichtete.

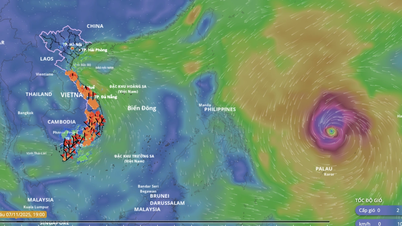

Wie ihre Namen bereits andeuten, stammen Tigerpythons und Indische Pythons aus den tropischen Dschungeln Asiens und nicht aus den Sümpfen Floridas. Forscher gehen davon aus, dass sie in den 1970er-Jahren, vermutlich durch den Handel mit exotischen Haustieren, nach Florida eingeschleppt wurden. Die Populationen explodierten im August 1992, als Hurrikan Andrew eine Pythonzuchtstation in der Nähe der Everglades zerstörte und so eine große Anzahl von Pythons in die freie Wildbahn entließ.

Das neue Sumpfgebiet bot den Pythons ideale Bedingungen. Die Riesen vermehrten sich rasch und verdrängten die einheimischen Tiere mit ihrem unersättlichen Appetit und ihren Jagdkünsten. Seit die Pythonpopulation vor einigen Jahrzehnten explosionsartig anstieg, sind kleine Säugetiere wie Sumpfkaninchen, Baumwollschwanzkaninchen und Füchse in den Everglades fast vollständig verschwunden. Eine Studie aus dem Jahr 2012 ergab, dass die Waschbärpopulation in den Everglades allein seit 1997 um 99,3 Prozent, die Opossumpopulation um 98,9 Prozent und die Rotluchspopulation um 87,5 Prozent zurückgegangen ist.

Die Bemühungen zur Bekämpfung invasiver Pythons haben bisher wenig Erfolg gebracht, doch Wissenschaftler beobachten die Pythonpopulationen genau, um Lösungen zu finden. Im Jahr 2018 führte ein Team des U.S. Geological Survey (USGS) eine genetische Analyse von etwa 400 in einem großen Gebiet Südfloridas gefangenen Tigerpythons durch. Die in der Fachzeitschrift „Ecology and Evolution“ veröffentlichte Studie ergab, dass mindestens 13 der Pythons genetische Hybriden aus Tiger- und Indischen Pythons waren, was darauf hindeutet, dass sie das Ergebnis interspezifischer Hybridisierung sind.

„Die Pythons in Südflorida sind äußerlich als Burmesische Pythons erkennbar, aber genetisch gesehen ist die Sache komplizierter“, sagte Margaret Hunter, Genetikerin beim USGS und Leiterin der Studie.

Wenn sich zwei ähnliche Arten paaren, sind die Nachkommen in der Regel benachteiligt. Sie können steril sein oder mit Herausforderungen konfrontiert werden, die sie weniger an ihre Umwelt anpassen. Manchmal kann jedoch die richtige Kombination einen Hybriden hervorbringen, der seinem nicht-hybriden Artgenossen überlegen ist – ein Phänomen, das als Hybridvitalität bezeichnet wird.

„Artübergreifende Hybridisierung kann zu Hybridvitalität führen, was bedeutet, dass die besten Eigenschaften zweier Arten an ihre Nachkommen weitergegeben werden. Hybridvitalität kann eine bessere Anpassung an Umweltbelastungen und -veränderungen ermöglichen. Bei invasiven Populationen wie dem Tigerpython in Südflorida kann dies zu einer weiteren Verbreitung oder schnelleren Ausbreitung führen“, erklärt Hunter.

Der Kampf gegen die invasiven Pythons geht weiter. Ein Grund dafür, dass Pythonpopulationen so schwer zu kontrollieren sind, ist ihre außergewöhnliche Fähigkeit, sich ihrer Umgebung anzupassen. Gentechnik könnte Wissenschaftlern neue Möglichkeiten eröffnen, die Bedrohung besser zu verstehen. „Durch den Einsatz genetischer Werkzeuge und Techniken und die kontinuierliche Beobachtung der Bewegungsmuster invasiver Pythons können wir ihre Lebensraumpräferenzen und ihre Ressourcennutzung besser verstehen“, so die Koautorin der Studie, Kristen Hart, Ökologin beim USGS.

An Khang (laut IFL Science )

Quellenlink

![[Foto] Da Nang: Hunderte Menschen helfen nach Sturm Nr. 13 bei der Reinigung einer wichtigen Touristenroute.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762491638903_image-3-1353-jpg.webp)

Kommentar (0)