L'ouvrage « L'intelligence artificielle dans une perspective de relations internationales : opportunités, défis et implications pour le Vietnam », dirigé par le Dr Vu Le Thai Hoang, directeur de l'Institut d'études stratégiques (Académie diplomatique ), vient de paraître et est déjà épuisé. Ce succès s'explique non seulement par l'attrait du titre, mais aussi par la richesse et la profondeur des recherches menées. Rencontrons le directeur de publication pour mieux comprendre les préoccupations des auteurs et leur volonté d'explorer de nouvelles pistes de recherche en relations internationales.

|

| L’ouvrage « L’intelligence artificielle dans une perspective de relations internationales : opportunités, défis et implications pour le Vietnam » est dirigé par le Dr Vu Le Thai Hoang. (Photo : DL) |

« Comprendre la nature de l’IA, ses progrès récents et son impact potentiel sur l’ordre international est devenu primordial. » Est-il vrai que les auteurs souhaitent anticiper les évolutions de l’IA avant même qu’elle ne s’intègre pleinement à la vie internationale ? Monsieur, quelle est la motivation derrière cet ouvrage qui aborde un sujet aussi novateur en relations internationales ?

D’après les auteurs, cet ouvrage ne représente peut-être pas une avancée majeure, mais plutôt une contribution opportune et nécessaire à la compréhension des profonds bouleversements que l’IA induit dans les relations internationales. Comme nous l’avons constaté, notamment entre 2022 et 2023, le développement remarquable des grands modèles de langage et de l’IA générative a engendré des avancées considérables dans de nombreux domaines.

On peut affirmer que l'IA n'est plus une technologie du futur, mais qu'elle remodèle le paysage géopolitique , modifie l'équilibre mondial des pouvoirs et a un impact direct sur les intérêts nationaux des pays.

|

| Dr Vu Le Thai Hoang , directeur de l'Institut d'études stratégiques de l'Académie diplomatique. (Photo : fournie par l'auteur) |

L'ouvrage a été rédigé dans le but de répondre à un besoin urgent d'appréhender de manière globale et approfondie l'impact de l'IA sur les relations internationales du point de vue vietnamien. Face à une concurrence stratégique de plus en plus féroce entre les puissances dans le domaine de l'IA, l'étude et la compréhension des opportunités et des défis qu'elle engendre revêtiront une importance capitale pour la sécurité et le développement du pays.

Les auteurs espèrent que cet ouvrage contribuera non seulement à fournir une source de référence académique, mais visera également à proposer des orientations politiques spécifiques, apportant ainsi une modeste contribution aux efforts visant à aider le Vietnam à être proactif et autonome à l'ère de l'IA qui se dessine progressivement.

Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'IA, une réflexion m'est venue à l'esprit, en lien avec l'adage « les parents donnent naissance à des enfants, Dieu leur donne leur personnalité ». Si même les « parents » de l'IA ne peuvent connaître toutes les possibilités infinies de leur « enfant », sa personnalité et sa moralité, cette conception est-elle juste ?

Cette analogie est intéressante et, dans une certaine mesure, pertinente, mais elle mérite sans doute une analyse plus approfondie. En réalité, l'IA n'est pas comparable à un « enfant » doté d'une personnalité « naturelle », mais plutôt à un système développé à partir de principes, d'algorithmes et de données conçus par l'homme. Toutefois, leur remarquable similitude réside dans leur capacité à apprendre et à évoluer au-delà du cadre initial, notamment grâce aux systèmes d'IA avancés d'aujourd'hui.

Nos recherches et analyses ont révélé que l’« imprévisibilité » de l’IA provient principalement de la complexité des modèles, de l’immense quantité de données et de leur capacité d’apprentissage continu. Ceci soulève de nouveaux défis en matière de gouvernance et de contrôle de l’IA, et exige une approche prudente et responsable de la part de la communauté internationale.

Il est toutefois important de noter que, contrairement aux « personnalités naturelles » humaines, les comportements et les résultats de l'IA peuvent néanmoins être guidés et régulés grâce à une conception soignée des spécifications techniques, des cadres éthiques et des mécanismes de surveillance appropriés.

L'IA peut accomplir des choses qui dépassent les capacités de nombreux experts, voire de ses créateurs, et le développement de l'IA l'a démontré. « Imprévisible », « incontrôlable », « erreur de calcul »… sont des expressions très taboues dans les relations internationales, susceptibles d'entraîner des conséquences imprévisibles. Comment accepter cette réalité et comment y réagir ? Comment cet ouvrage aborde-t-il cette question ?

L’aptitude de l’IA à « aller au-delà du calcul » est indéniable et pose des défis particuliers en relations internationales. Toutefois, les recherches et analyses présentées dans cet ouvrage montrent que cette situation n’est pas totalement inédite dans l’histoire des relations internationales, où les pays sont souvent confrontés à des facteurs imprévisibles et incertains.

L'essentiel réside dans l'approche : plutôt que de craindre l'incontrôlable, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de gouvernance appropriés et des cadres de coopération internationale afin d'orienter le développement de l'IA vers une voie propice à la paix et à la sécurité. L'ouvrage propose des solutions concrètes, telles que le renforcement du dialogue multilatéral sur la gouvernance de l'IA, l'élaboration de principes communs pour un développement et un usage responsables de l'IA, et la mise en avant de l'importance du facteur humain dans la prise de décision stratégique.

|

| L’IA a eu un impact certain sur l’élection américaine – Illustration photographique. (Photo : Getty) |

L'avenir de l'IA – l'IA générale (systèmes d'IA capables d'accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle humaine) – soulève-t-il, selon vous, uniquement des questions de sécurité liées au nucléaire, ou existe-t-il des préoccupations plus immédiates ? Une fois que les superpuissances se seront dotées d'une puissance d'IA accrue, comment pourront-elles évaluer l'équilibre des forces et anticiper l'évolution de la situation ?

Le « dilemme de sécurité » à l'ère de l'IA est en effet bien plus complexe et multidimensionnel qu'à l'ère des armes nucléaires. Alors qu'avec les armes nucléaires, on peut dénombrer les ogives, estimer la puissance destructrice et la capacité de dissuasion, avec l'IA, et plus particulièrement avec l'avènement de l'IA générale, évaluer le véritable potentiel et les capacités d'un pays devient extrêmement difficile.

Cela découle de la nature « duale » de l’IA – à la fois technologie civile et militaire –, de son développement rapide et imprévisible, et de son omniprésence dans tous les domaines de la vie.

Alors que les grandes puissances accélèrent le développement de l'IA, mesurer l'équilibre des pouvoirs exige de nouveaux indicateurs et de nouvelles approches. Il ne s'agit plus seulement de comparer le nombre de brevets ou les investissements en recherche et développement, mais aussi de prendre en compte des facteurs tels que l'accessibilité des données, la puissance de calcul, la qualité des ressources humaines et, surtout, la capacité d'intégrer l'IA aux systèmes de décision stratégique.

Cela fait du maintien de la stabilité stratégique à l'ère de l'IA un nouveau défi, nécessitant une coordination et un dialogue plus étroits entre les pays.

On parle moins des nombreuses opportunités offertes par l'IA dans les relations internationales que des défis qu'elle pose. Pourquoi, Monsieur ? L'ère de l'IA sera-t-elle celle de l'essor des acteurs non étatiques ?

L’importance accordée aux défis dans cet ouvrage ne tient pas à un manque d’optimisme quant au potentiel de l’IA, mais plutôt à un sens des responsabilités, tant académiques que pratiques. Si les opportunités offertes par l’IA, telles que l’accroissement de la productivité, l’amélioration des services publics ou la stimulation de l’innovation, sont souvent facilement identifiables et largement débattues, les défis et les risques potentiels – notamment dans le domaine des relations internationales – sont souvent complexes et exigent une analyse plus approfondie. Ceci est d’autant plus crucial que nombre de ces défis sont systémiques et pourraient profondément bouleverser l’ordre mondial.

Concernant le rôle des acteurs non étatiques, une tendance notable se dessine : les grandes entreprises technologiques jouent un rôle de plus en plus important dans l’élaboration des règles et des normes régissant le développement de l’IA. Toutefois, cela ne signifie pas que le rôle de l’État diminue ; au contraire, on observe souvent une coordination plus étroite entre les secteurs public et privé en matière de développement et de gouvernance de l’IA, notamment sur les questions liées à la sécurité nationale et aux intérêts stratégiques.

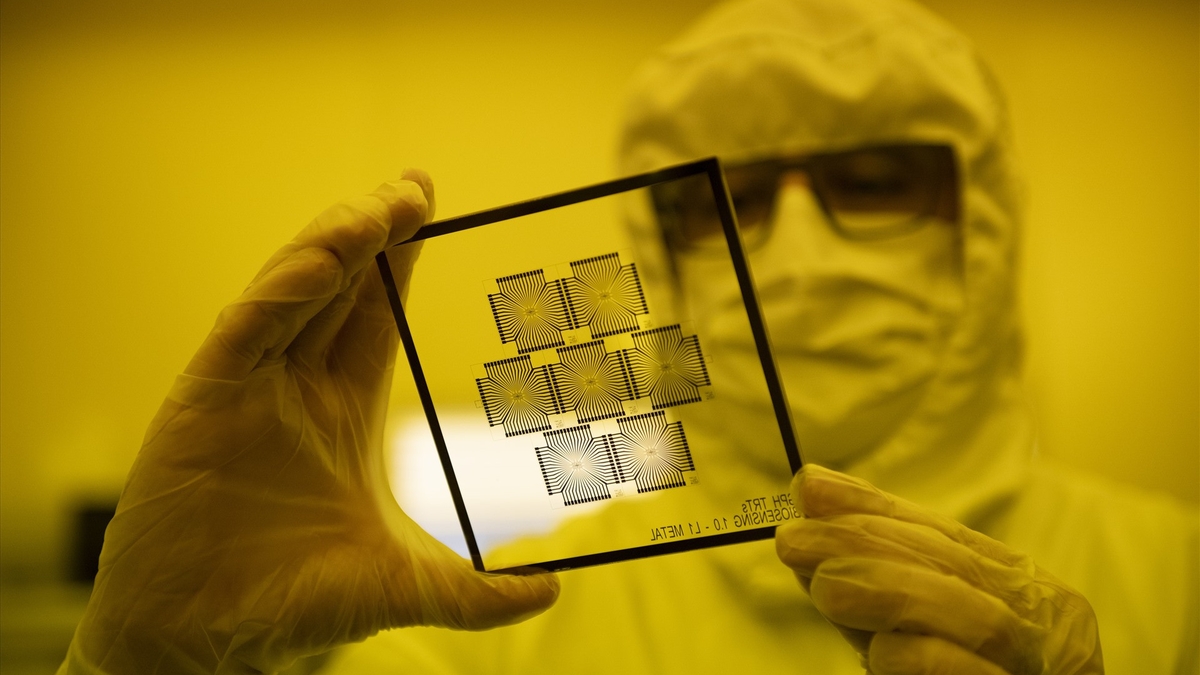

|

| L'Ukraine utilise l'intelligence artificielle pour contrôler ses drones dans le conflit qui l'oppose à la Russie. (Source : Reuters) |

Le véritable « laboratoire » de l’IA – l’histoire de l’Ukraine et d’Israël – soulève de nombreuses questions liées à l’IA en situation de conflit. Cet ouvrage analyse ces aspects en détail. Peut-on y voir une leçon pour appréhender le « prix » à payer lors d’une confrontation impliquant l’IA ?

Les événements en Ukraine et en Israël sont devenus, de fait, des « laboratoires » involontaires pour l'application de l'IA dans les conflits modernes. Notre analyse, présentée dans cet ouvrage, démontre que ces conflits illustrent le rôle de plus en plus important de l'IA dans de nombreux aspects de la guerre moderne : du traitement du renseignement au contrôle des véhicules sans pilote, en passant par la détection des cibles et l'aide à la décision tactique.

Cependant, le « coût » dépasse largement le simple cadre des dommages matériels ou des pertes en vies humaines et englobe des implications humanitaires, éthiques et juridiques considérables. Ces cas soulignent notamment l’importance d’élaborer des règles et des normes internationales claires concernant l’utilisation de l’IA dans les conflits armés, ainsi que l’urgence de renforcer les mesures de protection des civils à l’ère de la guerre de haute technologie.

Concernant le Vietnam, l'ouvrage évoque une stratégie diplomatique globale en matière d'IA. Comment cette stratégie contribuera-t-elle à promouvoir la coopération internationale dans le développement de l'IA au service de la paix et du développement ? Quels sont, selon vous, les opportunités et les défis liés à la position, au rôle et à la voix du Vietnam dans le domaine de l'IA ?

La stratégie diplomatique globale en matière d'IA proposée dans cet ouvrage repose sur la conviction que le Vietnam peut et doit jouer un rôle actif dans l'élaboration des règles et normes internationales relatives au développement et à l'utilisation de l'IA. Pays en développement dynamique, doté d'un fort potentiel technologique et d'une expérience reconnue sur de nombreux enjeux internationaux majeurs, le Vietnam a l'opportunité de jouer un rôle de médiateur entre pays développés et pays en développement dans le domaine de l'IA. Pour ce faire, il peut participer activement aux instances multilatérales sur la gouvernance de l'IA, promouvoir la coopération Sud-Sud en matière de développement technologique et partager son expérience des applications de l'IA au service du développement durable.

Toutefois, pour jouer pleinement ce rôle, le Vietnam doit renforcer activement ses capacités internes en intelligence artificielle, former une équipe diplomatique possédant une connaissance approfondie de cette technologie et nouer des partenariats stratégiques dans ce domaine avec des partenaires internationaux. En particulier, dans le contexte de la compétition technologique entre grandes puissances, le Vietnam doit clairement manifester son soutien au développement et à l'utilisation de l'IA au service de la paix et de la prospérité partagée, tout en réaffirmant les principes d'indépendance et d'autonomie de sa politique de développement en matière d'IA.

L'ouvrage mentionne que le prochain 14e Congrès du Parti offre l'opportunité de faire de l'« intelligence artificielle » un pilier stratégique de la vision nationale du développement. Monsieur, que signifiera « anticiper » l'IA pour atteindre l'objectif national de s'élever dans cette nouvelle ère ?

Faire de l’« intelligence artificielle » un pilier stratégique dans les documents du XIVe Congrès national ne se limite pas à l’ajout d’un nouveau terme technologique, mais reflète la vision stratégique du rôle clé de l’IA dans le développement du pays. Cela constituera un fondement important pour l’orientation des ressources nationales, la promotion de l’innovation et, plus important encore, la démonstration de la détermination du Vietnam à saisir les opportunités offertes par l’ère numérique pour réaliser son aspiration à devenir un pays prospère et heureux.

Dans le contexte actuel, anticiper l’essor de l’IA revêt une importance particulière, non seulement sur le plan économique et technologique, mais aussi en matière de sécurité et de positionnement national. Cela exige une approche globale, allant du développement de ressources humaines hautement qualifiées à la mise en place d’infrastructures numériques modernes, en passant par l’élaboration de cadres juridiques et institutionnels adaptés.

En accordant à l'IA une place stratégique, le Vietnam démontre sa détermination non seulement à recevoir des technologies, mais aussi à devenir l'un des pays qui contribuent activement au développement de l'IA, au service des intérêts et des aspirations de la nation au XXIe siècle.

Source : https://baoquocte.vn/cuon-sach-tri-tue-nhan-tao-tu-goc-nhin-quan-he-quoc-te-hieu-de-tu-chu-chu-dong-trong-ky-nguyen-ai-292359.html

![[Vidéo] Les monuments de Hué rouvrent leurs portes aux visiteurs](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/05/1762301089171_dung01-05-43-09still013-jpg.webp)

Comment (0)