En 1858, les colons français ouvrirent le feu sur Da Nang , ouvrant une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Jusqu'en 1867, la Cochinchine devint une colonie française. À cette époque, les régions de Quang Yen et de Hai Ninh étaient en proie à des troubles constants, où bandits et brigands sévissaient partout, à tel point qu'en 1863, le roi Tu Duc dut envoyer le gouverneur Nguyen Tri Phuong à la tête de ses troupes pour les réprimer.

En 1864, en vertu d'un traité de paix signé avec la France, la dynastie Nguyen fut contrainte d'ouvrir plusieurs ports fluviaux et maritimes du Nord, dont Quang Yen et Hai Ninh, aux marchands étrangers, principalement français. En 1874, en vertu d'un nouveau traité de paix, la dynastie Nguyen fut contrainte d'ouvrir le port de Hon Gai aux navires étrangers. Profitant de cet accès, de nombreux marchands français eurent l'occasion d'explorer les réserves de charbon de Hon Gai et de Dong Trieu.

Alors que la dynastie Nguyen n'avait pas encore pris conscience de l'importance de la mine de Hon Gai, des capitalistes de nombreux pays se disputaient l'influence pour y exploiter le charbon. Sous l'impulsion de l'Empire britannique, la dynastie Qing (Chine) fit pression sur la dynastie Nguyen pour qu'elle autorise les marchands chinois à exploiter le charbon à Dong Trieu et Hon Gai. De plus, les marchands allemands bénéficièrent également des profits lucratifs du charbon. Ce furent les Allemands qui demandèrent à la dynastie Nguyen d'ouvrir un site minier, associant des capitaux à ceux des Français pour construire le port de Port-Wallut (Van Hoa) sur l'île de Ke Bao.

Pour les capitalistes français, l'occupation des mines de Hon Gai, Dong Trieu et Cam Pha était l'un des principaux complots de l'invasion de Bac Ky. Entre 1880 et 1882, la France força la dynastie Nguyen à envoyer des ingénieurs étudier et explorer les mines et à rapporter des échantillons de charbon à Paris pour analyse. Constatant que la qualité du charbon de la zone minière de Hon Gai était parmi les meilleures au monde , les colonialistes français intensifièrent leur détermination à envahir ce territoire.

Ainsi, le 12 mars 1883, après la prise de la citadelle de Hanoi lors de la deuxième invasion du Tonkin, 500 soldats français, sous le commandement du colonel de marine Henri Rivière, s'emparèrent de la mine de Hon Gai, établirent leur quartier général militaire à Mong Cai et commencèrent 72 ans d'occupation et d'exploitation du charbon à Quang Ninh.

Après l'invasion française, la région minière de Quang Ninh était administrativement sous le contrôle des consuls de Quang Yen et de Hai Duong. Les colons français ont placé dans chaque grande entreprise un appareil administratif comprenant une police secrète, une armée et des prisons, agissant directement depuis la province. Quant à la plus grande entreprise, la Compagnie française des mines de charbon du Tonkin (fondée en 1888, dont le siège est aujourd'hui le Centre de contrôle de la production à Quang Ninh du Groupe national des industries charbonnières et minérales du Vietnam, situé au 95A, rue Le Thanh Tong, arrondissement de Hong Gai, ville d'Ha Long), le consul de Quang Yen l'a organisée en une zone administrative distincte, dirigée par un agent minier.

De plus, l'appareil administratif de la dynastie Nguyen, dirigé par un agent, avait son siège à Hon Gai. En termes de gestion, les sociétés minières françaises étaient gérées par le gouvernement colonial, mais dans une certaine mesure avec le consentement des propriétaires des mines. Sur leur territoire, ces derniers établirent de nombreux monopoles, faisant même circuler leur propre argent, comme à la Compagnie charbonnière de Dong Trieu.

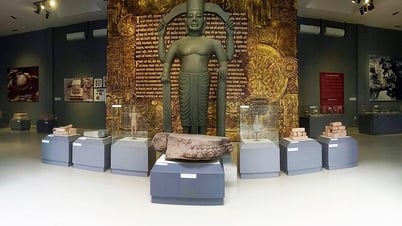

Pour recruter de la main-d'œuvre dans les mines, les propriétaires français se rendaient en province pour recruter des ouvriers, et utilisaient les prisonniers capturés lors des soulèvements anti-français. Le musée provincial de Quang Ninh conserve encore de nombreux documents sur les mines de charbon pendant la période française, montrant que les propriétaires et les inspecteurs des mines se rendaient dans de nombreuses zones rurales de Ha Tinh, Thanh Hoa, Thai Binh, Ninh Binh, Hai Duong, etc.

Il est à noter que les propriétaires de mines qui recrutent des ouvriers sont principalement des agriculteurs des plaines et des zones côtières, et quasiment aucun ouvrier des provinces des hautes terres ou des minorités ethniques. Un piège réside dans le fait que les contremaîtres choisissent souvent la période de soudure – la famine ou les catastrophes naturelles majeures – pour recruter facilement des ouvriers et envoyer des agriculteurs dans les mines. Après le retour de la paix, de nombreux mineurs se sont attachés à la région charbonnière de Quang Ninh, perpétuant l'attachement de leurs enfants à l'industrie charbonnière, jusqu'à présent sur trois ou quatre générations.

Source

Comment (0)