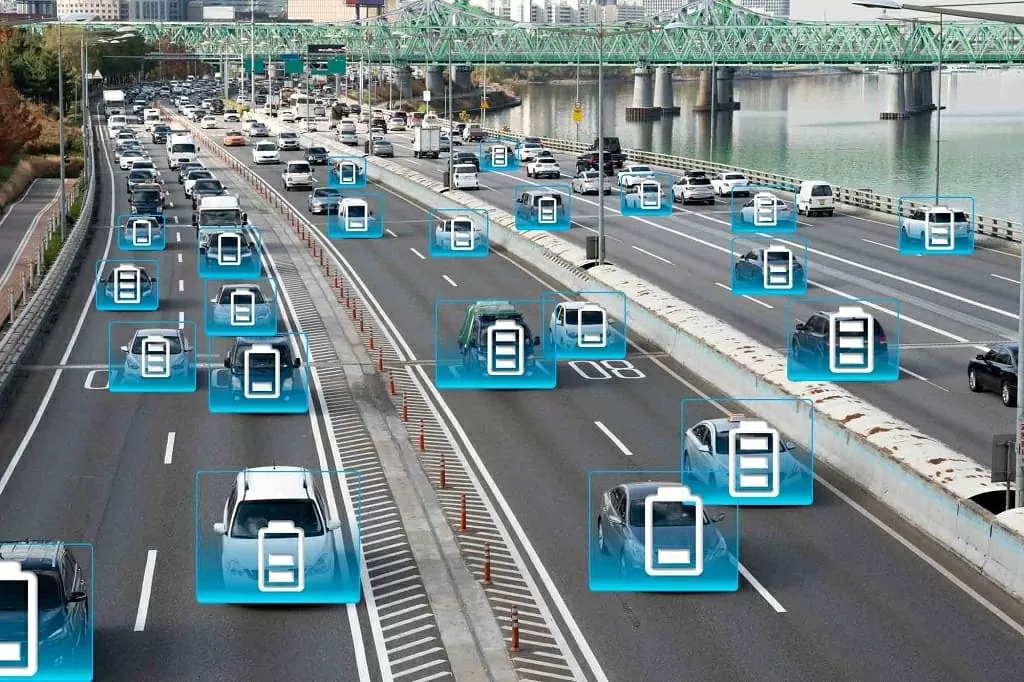

近年、ベトナム、タイ、インドネシアは電気自動車の市場シェア拡大を目指す政策を導入しているが、競争は未だ決着がついていない。

|

| ベトナム、タイ、インドネシアの3カ国は、早期投資を誘致することで重要な製造拠点となるとともに、大気汚染の軽減という恩恵も得られると期待されています。(出典:auto.economictimes) |

タイ、インドネシア、ベトナムは、早期投資を誘致することで、大気汚染の軽減という恩恵を受けながら、主要な製造拠点となることが期待されています。しかし、巨額の投資額を考えると、これらの計画はリスクが高いように思われます。

市場シェア拡大に向けた取り組み

タイは3カ国の中で最も積極的で、活況を呈する消費市場が生産の増加につながることを期待している。

2022年から実施される「EV3.0」プログラムでは、電気自動車の購入に対して政府が減税や1台あたり最大15万バーツ(4,500米ドル相当)の直接補助金を支給し、電気自動車の価格をガソリン車と同等にすることを支援します。

そのおかげで、タイの電気自動車の市場シェアは、数年前にはほぼゼロだったのが、約15%にまで増加しました。

インドネシアでは、電気自動車の市場シェアはわずか5%にとどまっています。これは、政府が消費者よりもメーカーを重視していることが一因です。税制優遇や投資支援など、多くの優遇政策が実施されています。

さらに、東南アジア最大の経済大国は、電気自動車生産に使われる鉱物資源における強みを生かし、原鉱石の輸出を禁止し、国内製造企業の振興を目指している。

インドネシアが世界的に優位を占めるニッケル部門では、2020年からの原鉱石輸出禁止により製錬所への投資が促進された。

ベトナムでは、同国最大手の企業であるビングループ傘下の自動車製造会社であるビンファストが、2022年以降ベトナム国内の電気自動車市場を独占している。

現在、同社はインドとインドネシアの市場を征服し続けています。

核心的な問題

しかし、それぞれの戦略には困難が伴います。

タイは、電気自動車は従来の自動車よりも部品数が少ないことから圧力にさらされている。

具体的には、タイに進出している日系メーカーは依然として自動車部品のサプライチェーンに依存している一方、同国に進出している中国の電気自動車メーカーは国内から部品を輸入しています。そのため、黄金の仏塔の国であるタイの政策は、雇用を減少させるリスクがあります。

|

| 東南アジア3カ国は共通のリスクに直面している。それは、資源の浪費と、電気自動車サプライチェーンの中で最も付加価値の低い、単なる組立拠点と化してしまうリスクだ。(出典:ゲッティイメージズ) |

インドネシアでは産業戦略によって電気自動車メーカーが誘致されているが、現実にはこの戦略の結果はそれほど楽観的ではない。

ローウィー研究所によれば、インドネシアは2016年から2024年にかけて電気自動車分野に290億ドルの直接投資を誘致した。

しかし、この投資の大部分は、主に輸入部品から自動車を組み立てている中国企業によるものです。理論的には、これらの企業は時間の経過とともに高まる現地調達要件を遵守するはずですが、その施行については依然として疑問が残ります。

一方、ビンファストの米国市場拡大の取り組みは期待通りの成果を上げていない。

これら3カ国は同様のリスクに直面している。

まず、主に中国での生産により、電気自動車の世界的供給が過剰になると、資源を無駄にするリスクがあります。

第二に、 3カ国すべてが電気自動車サプライチェーンの中で最も付加価値の低い組み立て拠点にしかならない可能性だ。

根本的な問題は、この地域が主に海外から、しかもその多くが世界第2位の経済大国から技術を導入していることである。

政府は補助金と技術移転の要件を組み合わせることを望んでいるが、市場規模が小さく、メーカーは国家間で簡単に「交渉」できるため、外国企業に従わせることは難しい。

東南アジア3カ国の中で最大の市場であるインドネシアは中国の投資に大きく依存しており、中国が圧力をかけることは難しい。

楽観論者は、人口10億人のこの国で電気自動車メーカーが、最終的には生産拠点をいくつかの地域に絞るだろうと予想している。これはまた、最も楽観的なシナリオでは、東南アジア3カ国のうち1カ国だけが「金の委託先」に選ばれることになるということを意味する。

[広告2]

出典: https://baoquocte.vn/ba-quoc-gia-dong-nam-a-tang-toc-tren-duong-dua-xe-dien-xuat-hien-rui-ro-tuong-dong-308167.html

コメント (0)