ウナギ色の陶器の発見

ホイアン古都(旧クアンナム省)を訪れ、レンガ色のテラコッタ人形を手にしたことがある人なら、その素朴な雰囲気にきっと魅了されるでしょう。そして今、何か新鮮で少し贅沢なものがお好きなら、タンハー村の端にある細長い土地にあるソントゥイ陶器工房を訪れてみてはいかがでしょうか。そこでは、グエン・ヴィエット・ラム氏(27歳)が、約100年もの間失われていた釉薬をかけた陶器の製法を熱心に研究し、復活させています。

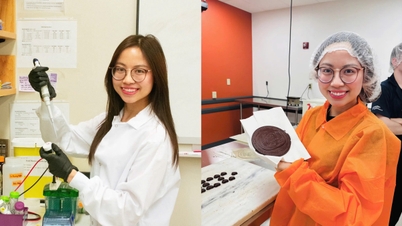

職人のグエン・ヴィエット・ラム氏が、タンハー古村の伝統的なウナギ皮釉陶器を紹介する。写真:ホアン・ソン

500年の歴史を持つこの陶芸村の多くの人々と同じように、私は生まれつき触覚が鋭敏でした。7歳か8歳の頃には、簡単なものを成形することができました。曽祖母が時折、ホーロー加工の花瓶やカップ、椀などを取り出し、眺めながら長い間じっと座っていた光景を、今でもはっきりと覚えています。曽祖母は、古代のタンハー陶器には、赤陶、土器、ホーロー加工の3つの主要な系統があると言っていました。その中で、ホーロー加工の陶器は最も洗練されていると同時に、最も製作が難しいとされていました。複雑な製造技術と高額な費用のため、後を継ぐ者はほとんどおらず、徐々に姿を消していきました。父は、かつてこの陶芸村を有名にした伝統を惜しみ、ひっそりと復興に努めました。私が後継者となる時、多くの困難に直面しましたが、決して挫けることはありませんでした」とラム氏は語りました。

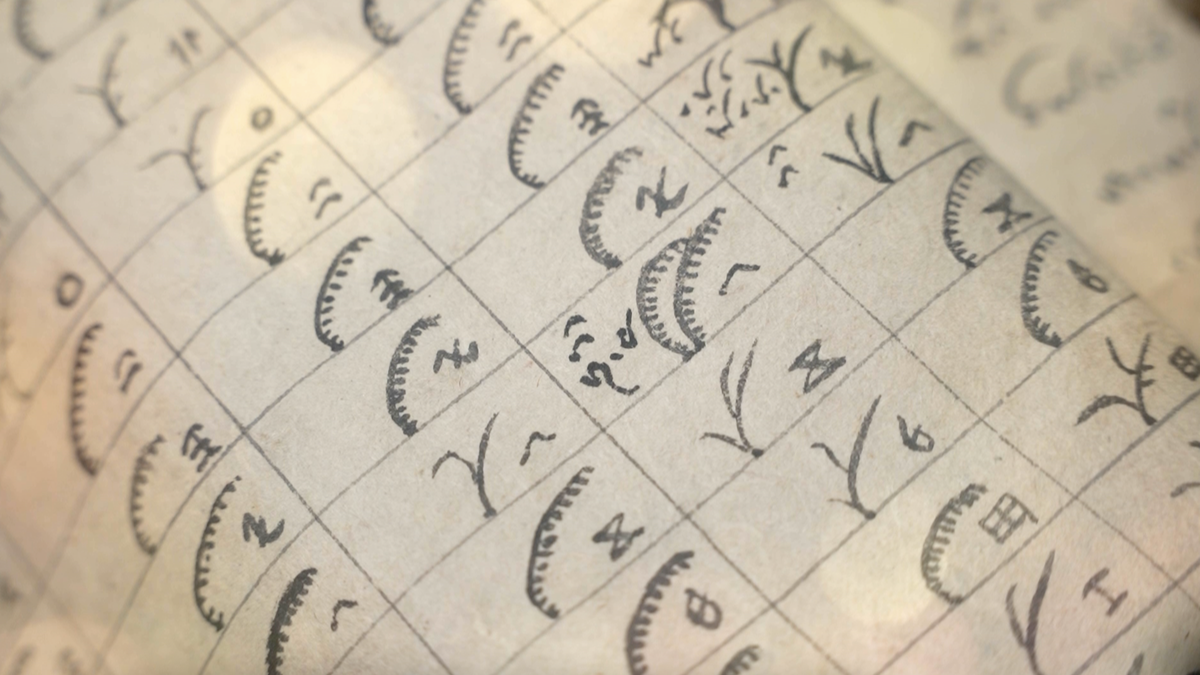

高校12年生を終えたラムは、学業を続けることを諦め、曽祖母の漠然とした伝聞を頼りに釉薬を探し求める決意を固め、実家の陶芸窯に戻りました。祖母の記憶に残されたわずかな情報から、ラムはトゥボン川流域の粘土が磁器の釉薬に適しているだろうと推測しました。「この辺りで手に入るものなら何でもいい」と。ある日、ラムは偶然、タンハーの釉薬をかけた陶器が、有田焼、美濃焼、清水焼といった日本の有名な窯元の技法と多くの類似点を持つという文献を見つけました。ここから、陶器の釉薬探しへの道が明るく開かれました。ラムの父親は陶器の釉薬を学ぶために日本へ渡り、貴重な文献を入手しました。

グエン・ヴィエット・ラム氏は古代の釉薬から、トゥボン川沿いの陶器を覆う様々な色彩を創造し、発見した。写真:ホアン・ソン

6年間の研究の旅の中で、ラム氏と父親は、未完成のまま放置された釉薬をかけた陶器の数々を目にしてきました。タンハーの土壌は砂を多く含み、釉薬をかけるのが難しいのです。釉薬の流れが不均一だったり、穴が開いたり、濁ったり、思い通りの色が出なかったりするのです。約3年前のある日、ラム氏は、釉薬をかけた陶器の壺の一つが、曽祖母が言っていたウナギの皮のようなきらめく黄色に「目覚めた」のを見て、喜びの声を上げました。「実験するたびに詳細なメモを取りましたが、予想通り、石灰や灰といった地元の材料が原因だったんです…」とラム氏は語りました。

ノスタルジック、偽物ではない

ウナギ色の釉薬に苦戦しながらも、陶磁器に釉薬をかけるための「製法」を見つけた瞬間から、彼は生土に釉薬を掛ける「冒険」の旅を始めました。様々な色の釉薬がかけられた置物、花瓶、壺などを指差しながら、ラム氏は磁器の釉薬の「共通項」を見つけたと語り、異なる色の釉薬を使うことも容易になったと語りました。彼は実験を重ね、やがて大きな花瓶に鮮やかな色彩をもたらすことに成功しました。さらにユニークなのは、温度を巧みに制御することで、ラム氏は視覚効果の高い陶器を数多く生み出したことです。例えば、黄色い花瓶の中に花のようなひび割れた斑点があるものや、同じく黄色い花瓶の中に、きらめく「真珠砂」の粒があるものなどです。

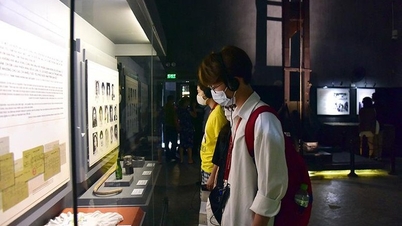

陶器作りの各段階は職人技によって特徴づけられる。写真:ホアン・ソン

しかし、施釉陶器が今日のように観光客の信頼を得て市場に受け入れられるまでには、長い時間がかかりました。当初、施釉陶器の壺の前に立っても、多くの人が信じてくれませんでした。タンハーには長い間、生の陶器しかなかったからです。ラム氏が陶器をどこで輸入して販売しているのか尋ねる人もいました。彼は、粘土をこね、成形し、施釉し、焼成するまでの工程を、静かに見学者に案内しました。翌日、体験に参加した見学者たちは、作品を受け取りに行き、施釉陶器を復活させたラム氏の話にすっかり納得しました。ラム氏の工房では、施釉陶器の製造工程がすべて手作業で行われていることに、観光客たちは大いに興奮していました。毎日、ラム氏の妻は木のテーブルを回して陶器を成形し、「手先の器用さ」に長けたラム氏の弟は、原型を作り、絵を描き、直接作品に絵付けをしていました。そして、ラム氏の父親は窯を見守り、焼き物をしていました。

職人グエン・ヴィエット・ラム氏が、自らが復活させた古典的な磁器の釉薬を紹介する。写真:ホアン・ソン

陶磁器の釉薬を作る工程はすべて手作業で、即興的に行われています。現在、ラム氏はタンハー村に住む4人の作業員チームを率いており、生産工程について安心しています。「製品は主に、昔ながらの手描きの陶器の花瓶です。懐かしい雰囲気があり、偽物のアンティークではありません。一つ一つの製品が唯一無二の作品であり、それぞれに価値があります」と彼は言います。

「では、タンハーの陶磁器を市場に出回っている他の陶磁器とどう見分ければいいのでしょうか?」と私は尋ねた。ラム氏は、弟が口の縁にとぐろを巻いた龍が描かれていると「説明」した陶器の花瓶を指差して微笑んだ。「これほどの職人技と古い釉薬があれば、簡単に見分けられると思いますか?」

釉薬をかけた土偶に新たな色が加わった。写真:ホアン・ソン

若手職人のグエン・ヴィエット・ラム氏は、釉薬をかけた陶器の製法を粘り強く探求し、SNSやオンライン販売を通してその技術を積極的に発信していくと語っている。工房では現在も、独自の「発酵」技法を用いた体験型ワークショップを開催し、創作活動を続けていく。「土、釉、火という物語を、今でも舞台で語ります。お客様に、タンハーの陶器には釉薬がかかっていると認識していただき、理解していただけるように。ホイアンは赤い陶器だけでなく、それと同じくらい豪華な釉薬をかけた陶器でも有名です」とラム氏は語る。

出典: https://thanhnien.vn/chuyen-nghe-nhan-gen-z-hoi-sinh-men-gom-tru-danh-185251016224846928.htm

コメント (0)