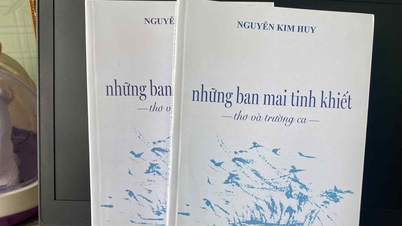

詩のセクションは4つのパートに分かれており、「時の波間」(19編)、「陽光の色」(8編)、「窓の外」(26編)、「風が海にため息をつく」(25編)が収録されています。長編詩「夜明けから見たわが祖国」は、グエン・キム・フイの最初の長編詩であり、「序文」と「結び」を含む3章構成となっています。

グエン・キム・フイの詩的な声は、風に漂う香りのように、きらめく草の葉に落ちる露のように、毎朝目覚めた瞬間に感じる最初の一瞥のように、澄み切って純粋だ。フイの詩を読む時、私はページを一つ一つ丁寧にめくらなければならないような気がする。強い力で香りが消えてしまうのを恐れるからだ。 「早朝のそよ風に、香りが漂う/そっと広がる」 (「香りを言葉に飛ばせ」)。息をひそめて感情の瞬間を捉えようとする。脆く壊れやすいものが、時の流れに飲み込まれてしまうのを恐れるからだ。ユイの詩では、風は深夜から早朝にかけて情熱的に吹くものの、穏やかなそよ風であるように思われ、そのため詩は夜明けを告げる鶏の鳴き声の中で落ち着きがない。 「情熱的な夜風の中で / 夜明け前の落ち着きのない言葉 / 朝の鶏の鳴き声の中で / 夜明け前の落ち着きのない言葉」 (「夜明け前の落ち着きのない言葉」)。

グエン・キム・フイの詩的な魂と詩的な眼差しは、この詩集で60歳という節目を越えた今もなお、無垢な子供の目から始まる朝日の輝きを放っている。 「今朝は突然早く目が覚めた/鳥の甘い歌声が聞こえた/あまりにも切ない思いで目が覚めた/まるで子供のように感じた…」 (『不安定な歌』)。都会の喧騒と生活の喧騒の中で暮らす詩人は、野の花の香り、野生の止まり木が跳ねる音、故郷のトラウ川沿いの小さな村、ドンアンの風の香りを、もはや忘れてしまうのではないかと恐れている。だから彼は、幼少時代を保とうと必死に努力する。 「小さな村で育った子供時代、私は花と果物が大好きだった/一日中トラウ川を歩き、スズキを捕まえ、野の花を摘んだ/朝日を浴びながら、胸を張り野の風を吸い込んだ」 (「そこを通り抜けると、私の心は再び温かくなった」)。叙事詩の中でも、ユイの詩は優しく、「母は橋のたもとに立って私の影を見守っていた/朝の山の煙を運び、早朝の霧のかかった野原に栗の香りを漂わせながら」 (叙事詩『夜明けから見た私の祖国』)というイメージを描いている。

脆く消え去りやすい美にしがみつこうとするこの境地こそが、グエン・キム・フイの詩に露の雫のイメージを頻繁に登場させる理由である。詩集『沈黙の詩』では露の雫は稀にしか登場せず、朝露はしばしば涙に喩えられる。 「昨夜、空は泣いていたのだろうか/朝、草を濡らす涙で目が覚めたあの時/ああ、朝よ、何か言いたいことがあるのだろうか/静かに夜の涙を拭い去るあの時?」 (「何を言いたいのか」)そして今、あなたがいつも「無邪気に話したり笑ったり」していた過去の空から露が「澄んで」いるのは、あなたが「悲しみを知らず」、「心配」を知らなかったからだ。 「若鳥のように無邪気に話したり笑ったり/朝露のように澄んで/その日は悲しみを知らなかった/その日は座って詩を読むことも、花を見て空想することも知らなかった/鏡を見て心配そうな表情を見ることもなかった」 (「すべての表情の背後には春の陽光の色がある」)...

早朝の風が吹き、露の滴る夜明けが訪れる。だからこそ、ユイの詩はいつも「最初の出会いのように涙に溢れ」(「春の花」)、そして「彼が最初に書いた詩のように物憂げ」(「言葉に香りを飛ばせ」)なのだ。…だからといって、ユイの詩に人生のあらゆる側面に対する不安や疑問、質問がないわけではない。しかし、一般的に、澄んだ笑い声が彼の詩を何よりも「人生」へと導いている。 「手放せ、人生をあるがままにしたい/見上げてあなたの笑い声を聞き、そして立ち止まれ」 (「手放せ」)。

詩は草のようだ。草はなぜ生えるのかを知らずに、それでも無垢な緑を保っている。だから、ユイの詩もまた、朝日を浴びて「朝露に輝き、太陽を迎える」ように純粋である…

出典: https://hanoimoi.vn/nhung-giot-suong-ban-mai-tinh-khiet-724426.html

コメント (0)