« Sommes-nous arrivés à un stade où les investisseurs s'emballent un peu trop pour l'IA ? Je le crois », a admis sans ambages Sam Altman, PDG d'OpenAI, lors d'une conférence de presse. Il a répété le mot « bulle » trois fois en seulement 15 secondes, comme un avertissement glaçant de la part de celui qui est au cœur de l'engouement pour l'IA.

Mais tandis qu'Altman tire la sonnette d'alarme, Wall Street est en pleine effervescence. Des start-ups spécialisées en IA, comptant seulement quelques employés, lèvent des centaines de millions de dollars à des valorisations « délirantes », et des analystes optimistes comme Dan Ives de Wedbush affirment que « la révolution de l'IA n'en est qu'à son point culminant par rapport à l'essor d'Internet en 1996 », sous-entendant l'aube d'une nouvelle ère, et non l'apogée de la bulle de 1999.

D'un côté, des innovateurs technologiques prudents ; de l'autre, des financiers téméraires qui misent des milliards de dollars. Entre ces deux visions opposées, la situation est en réalité bien plus complexe. Selon l'expert Faisal Hoque, il n'existe pas une, mais bien trois bulles spéculatives liées à l'IA qui coexistent en parallèle, et les comprendre est essentiel pour permettre aux entreprises de s'en sortir lorsque le moment de leur éclatement arrivera.

Anatomie de la triade de la bulle d'IA

L'analyste Faisal Hoque propose une perspective unique : l'engouement actuel pour l'IA serait en réalité la superposition de trois bulles différentes, chacune avec ses propres impacts et risques.

Bulle spéculative sur les actifs : la « tulipomanie » des temps modernes

C'est la bulle la plus visible. Nvidia se négocie à 50 fois ses bénéfices, Tesla à un niveau hallucinant de 200 fois. Les sept géants de la tech sont valorisés sur la base d'attentes quasi illimitées quant à un avenir dominé par l'IA.

Il s'agit d'une version moderne de la « tulipomanie » néerlandaise du XVIIe siècle, où les spéculateurs ont fait grimper les prix des actifs bien au-delà de leur valeur intrinsèque, animés par la simple conviction que quelqu'un d'autre paierait toujours plus cher. L'économiste en chef d'Apollo Global Management, Torsten Sløk, est même allé jusqu'à affirmer que les dix plus grandes entreprises du S&P 500 sont aujourd'hui plus surévaluées qu'elles ne l'étaient au plus fort de la bulle Internet.

Pour la plupart des entreprises non directement impliquées dans ce jeu financier, l'idée de bulles spéculatives peut paraître farfelue. Cependant, un krach boursier aurait assurément des conséquences désastreuses pour l'ensemble de l'économie.

Bulle des infrastructures : la course aux 7 000 milliards de dollars et le spectre de la « fièvre ferroviaire »

Sam Altman a beau mettre en garde contre une bulle spéculative, il a également déclaré qu'OpenAI était prêt à investir des « milliards de dollars » dans la construction de centres de données. Des géants comme Microsoft, Google, Amazon et Meta investissent eux aussi des milliards dans les GPU, les systèmes d'alimentation et les infrastructures de refroidissement. McKinsey estime que le monde est engagé dans une véritable « course aux centres de données » dont la valeur pourrait atteindre 7 000 milliards de dollars.

Cela rappelle la fin du XIXe siècle, lorsque les investisseurs ferroviaires ont construit des milliers de kilomètres de voies ferrées excédentaires pour répondre à une demande qui ne s'est jamais concrétisée. Ou plus récemment, à la fin des années 1990, lorsque les entreprises de télécommunications ont déployé des câbles à fibre optique transocéaniques, créant une surcapacité qu'il a fallu des décennies pour exploiter pleinement.

L'analyste Harrison Kupperman de Praetorian Capital a effectué un calcul rapide et alarmant : les investissements dans les centres de données de cette année seulement obligeront les entreprises technologiques à générer 40 milliards de dollars de revenus supplémentaires par an au cours de la prochaine décennie, rien que pour couvrir l'amortissement. Cela représente le double du chiffre d'affaires total actuel de l'IA (estimé entre 15 et 20 milliards de dollars). Cet écart considérable est la définition même d'une bulle spéculative dans le secteur des infrastructures.

Attentes démesurées : quand les promesses dépassent la réalité

Il s'agit peut-être de la bulle la plus dangereuse pour les entreprises. Les réseaux sociaux, les journaux et les salles de réunion regorgent de discours enflammés sur le pouvoir transformateur de l'IA. Mais la réalité est bien plus brutale.

Une étude récente du MIT a secoué le secteur en révélant que 95 % des projets pilotes d'IA en entreprise ne génèrent aucun profit. Ce chiffre met en évidence un écart considérable entre les promesses et la réalité.

Selon les experts, nous sommes confrontés non pas à une, mais à trois bulles qui se gonflent en même temps (Photo : Freepik).

Leçons de l'histoire : la bulle Internet et « l'hiver de l'IA »

Si une bulle existe, quels sont les signes avant-coureurs de son dégonflement, voire de son éclatement ? Les dernières données dressent un tableau inquiétant.

D'après une enquête régulière du Bureau du recensement des États-Unis, et pour la première fois depuis le début de la collecte de données en novembre 2023, la proportion de grandes entreprises (plus de 250 employés) utilisant l'IA a chuté de manière significative au cours des deux derniers mois, passant d'un pic de 13,5 % à environ 12 %. Bien que l'intention d'y recourir au cours des six prochains mois soit restée stable, le taux de croissance a considérablement ralenti.

C'est un signal d'alarme majeur. Cela montre qu'après la phase d'expérimentation initiale, de nombreuses entreprises commencent à prendre conscience de la complexité et du coût de l'intégration de l'IA dans leurs processus métier. Elles font marche arrière.

Cette lutte présente de nombreuses similitudes avec le « hiver de l’IA » des années 1980, qui concernait la technologie des « systèmes experts ». À l’époque, les grandes entreprises avaient elles aussi investi massivement dans cette application, dont certaines avaient connu un succès initial, avant d’être découragées par les coûts de maintenance élevés et la rigidité des systèmes, qui se révélaient facilement défaillants face à des situations complexes du monde réel.

Aujourd'hui, l'IA générative (GenAI) est confrontée au problème inverse : non pas à une rigidité excessive, mais à une flexibilité démesurée, avec des comportements erratiques (invention d'informations) ou des raccourcis imprévisibles. L'intégration de grands modèles de langage (LLM) ne s'accompagne pas d'un mode d'emploi, ce qui exige un travail considérable de personnalisation et de contrôle et met de nombreuses entreprises en difficulté.

Les optimistes comme les pessimistes citent l'éclatement de la bulle Internet pour étayer leurs points de vue. Cela montre que les leçons de l'histoire ne sont pas simples.

À la fin des années 1990, des entreprises comme Pets.com ont englouti 300 millions de dollars et fait faillite, tandis que le NASDAQ perdait 78 % de sa valeur. Les experts qualifiaient Internet de phénomène de mode. Pourtant, de ces cendres ont émergé discrètement de futurs géants. Amazon a bâti son réseau logistique, Google a perfectionné son algorithme de recherche et PayPal a résolu le problème des paiements.

Le message est clair : une technologie peut être surestimée, mais cela n’enlève rien à son importance fondamentale. L’éclatement de la bulle ne signifie pas que la technologie est sans valeur. Cela signifie simplement que trop de gens se sont emballés et ont payé trop cher pour des idées non éprouvées.

Un scénario similaire risque de se produire avec l'IA. Lorsque le marché se corrigera, comme cela arrivera presque certainement, les entreprises qui se contentent de suivre la tendance chuteront. Mais celles qui s'attacheront à utiliser l'IA pour résoudre de véritables problèmes commerciaux seront les grandes gagnantes.

La stratégie du pragmatique : profiter de la bulle

Alors, que doit faire un dirigeant avisé en pleine tempête ? Fuir l'IA n'est pas une option. Il faut au contraire l'aborder avec pragmatisme et même tirer parti du chaos ambiant.

Pour éviter de tomber dans le piège des « 95 % d’échec », les entreprises prospères suivent souvent 3 règles d’or :

Architecture « axée sur le problème »

Ne vous demandez pas « Que pouvons-nous faire avec l'IA ? » mais plutôt « Quels sont les principaux points de blocage dans nos opérations ? » Où les humains perdent-ils du temps sur des tâches répétitives ? Quels processus sont fréquemment sources d'erreurs ? Où les problèmes de données retardent-ils les décisions ? Ce n'est qu'après avoir clairement identifié le problème que vous devriez envisager l'IA comme solution potentielle.

Équilibrer le portefeuille d'IA

Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Au contraire, diversifiez vos investissements en combinant projets à court et à long terme, à faible et à haut risque.

Gain rapide (1 à 3 mois) : Utiliser les outils d’IA existants pour automatiser le traitement des documents et les comptes rendus de réunions.

Pari stratégique (3 à 12 mois) : Créer une solution d’IA personnalisée pour optimiser un processus clé, tel que la prévision de la demande ou la gestion des stocks.

Phase de percée (12 mois et plus) : Tester des modèles commerciaux entièrement nouveaux basés sur l’IA, comme un système d’achat entièrement automatisé.

Intégration complète

Les projets d'IA ne doivent pas être menés isolément. Un système d'IA contrôlant la qualité en usine peut alimenter un système d'IA de maintenance prédictive. Ces données peuvent ensuite aider un autre système d'IA à optimiser la chaîne d'approvisionnement. Lorsque les systèmes interagissent, ils créent une synergie bien supérieure à la somme des effets individuels.

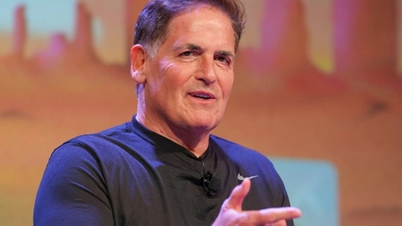

Sam Altman, PDG de ChatGPT, craint que la bulle de l'IA ne soit sur le point d'éclater, alors que Wall Street est encore occupée à parier (Photo : DIA TV).

Il existe un paradoxe intéressant : loin d’être une menace, la bulle de l’IA pourrait bien représenter la plus grande opportunité pour les entreprises pragmatiques. Le capital-risque finance des investissements massifs en R&D qu’aucun conseil d’administration n’oserait approuver.

Les esprits les plus brillants quittent des emplois stables pour développer des outils d'IA que l'on pourra acquérir à bas prix plus tard. Une infrastructure massive est mise en place, promettant un avenir où l'accès sera moins coûteux.

Le principal avantage de ce débat sur la bulle spéculative est peut-être qu'il détourne l'attention. Pendant que commentateurs et investisseurs s'écharpent sur le cours de l'action Nvidia ou la valorisation des start-ups, les entreprises sérieuses bénéficient d'un espace idéal pour travailler sereinement. Elles font face à une concurrence moindre pour attirer les talents, à moins de surveillance et à une pression réduite pour respecter les délais.

L'essor d'Internet a laissé derrière lui une infrastructure à haut débit et toute une génération de développeurs web. La bulle de l'IA, lorsqu'elle se corrigera ou finira par éclater, laissera derrière elle de puissants clusters de GPU et une génération d'ingénieurs talentueux en apprentissage automatique.

Le choix le plus judicieux n'est pas d'éviter la bulle, mais de laisser d'autres prendre le risque financier pendant que vous vous concentrez sur la valorisation des bénéfices opérationnels. Plus on parle de bulles, plus les opportunités se multiplieront pour ceux qui restent fermes et méthodiques.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/khi-bong-bong-ai-no-ai-se-tru-vung-20250917084848979.htm

![[Photo] Ouverture de la 14e Conférence du 13e Comité central du Parti](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/05/1762310995216_a5-bnd-5742-5255-jpg.webp)

![[Photo] Panorama du Congrès d'émulation patriotique du journal Nhan Dan pour la période 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)

Comment (0)