Des progrès miraculeux dans l'agriculture !

Cher Professeur, au cours des 80 dernières années, l'agriculture vietnamienne a connu une croissance et une transformation spectaculaires, tant en quantité qu'en qualité. Selon vous, quels facteurs ont contribué à ces succès ?

Il faut tout d'abord souligner le développement remarquable de l'agriculture vietnamienne au cours des 80 dernières années. À la fondation du pays, la famine a sévi et plus de deux millions de personnes en sont mortes. Même après l'unification, le Vietnam souffrait encore de pénuries alimentaires. Dans les années 1970 et 1980, nous étions encore dépendants de l'aide alimentaire internationale.

Professeur Dr Hoang Van Cuong. Photo : Dinh Trung.

Cependant, après le 10e accord, l'agriculture s'est transformée et a réalisé des progrès fulgurants. D'un pays confronté à des pénuries alimentaires, nous sommes devenus un exportateur agricole de premier plan mondial . Nous exportons notamment de nombreux produits, comme le café et le riz, qui représentent aujourd'hui des exportations de plusieurs millions de dollars.

Aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque les avancées majeures du développement économique vietnamien, on cite le Contrat 10, en prenant l'agriculture comme exemple typique. Ce sont là des inventions miraculeuses.

L'agriculture devient le pilier de l'économie pour les raisons suivantes : sa contribution au revenu économique national total n'est pas élevée ; son taux de croissance n'est pas important par rapport au taux de croissance économique, mais il est stable et durable.

L'agriculture a connu des progrès miraculeux après 80 ans de développement. Photo : Thai Binh.

Le rôle particulièrement important de l'agriculture est le suivant : grâce à sa durabilité, elle assure un approvisionnement relativement complet et diversifié en produits essentiels (alimentation, biens de consommation, etc.), contribuant ainsi à la stabilité de l'économie et de la société. Lors des périodes les plus difficiles, telles que les pandémies ou les crises économiques, l'agriculture est un véritable pilier de stabilité pour la population. Les produits agricoles contribuent à la stabilisation de l'indice des prix à la consommation (IPC). Durant les années d'hyperinflation, les prix des matières premières ont fortement fluctué, mais le quotidien des Vietnamiens a été très peu, voire pas du tout, affecté.

Par ailleurs, l'agriculture contribue à la croissance d'autres secteurs importants, notamment les exportations. De nombreux produits agricoles vietnamiens jouissent d'une excellente réputation sur le marché international et sont très appréciés, en particulier sur les marchés exigeants. Très concurrentiels, nombre d'entre eux doivent surmonter de nombreux obstacles. L'indice des exportations agricoles a connu une croissance constante et stable au cours des dix dernières années, générant des revenus et favorisant un développement solide.

Agriculture verte, agriculture écologique, agriculture circulaire : des tendances inévitables !

Le Vietnam met en œuvre de nombreux modèles de production agricole efficaces et durables, tels que la culture d'un million d'hectares de riz de haute qualité, la réduction des émissions, la replantation de café de manière biologique et écologique, le déplacement des vergers de fruits et légumes du delta du Mékong vers les provinces montagneuses du nord... Selon vous, quels sont les enjeux clés que cette orientation devrait aborder ?

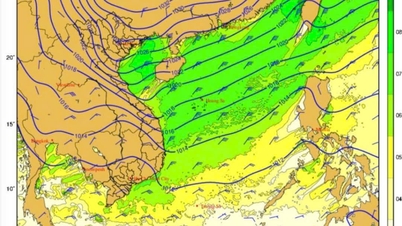

L'agriculture vietnamienne doit ses résultats actuels à de nombreux facteurs, notamment à ses conditions naturelles uniques : terres, climat, ressources en eau… Autant d'atouts qui nous offrent le potentiel de développer une agriculture tropicale et écologique, en diversifiant les cultures et l'élevage. Le rythme des saisons, caractéristique rare dans le monde, est bien présent. Pour préserver ces atouts, il est indispensable d'adopter une stratégie d'exploitation adaptée, qui valorise et protège ces caractéristiques écologiques. À l'inverse, une exploitation abusive, comme le recours aux pesticides, risquerait de perturber cet équilibre et de nous faire perdre les avantages qui confèrent aux produits agricoles vietnamiens leur haute compétitivité. Il nous faut donc une stratégie, une orientation et un plan de développement appropriés. La voie à suivre est celle d'une agriculture verte, respectueuse de l'environnement.

Miracle de l'agriculture : d'un pays souffrant de pénuries alimentaires, le Vietnam est devenu une puissance exportatrice de riz. Photo : PAN.

On observe actuellement une transition écologique dans l'agriculture. Les produits issus de l'agriculture verte ont une valeur bien supérieure à celle des produits de l'agriculture conventionnelle. Plus le marché est porteur, plus les revenus des agriculteurs sont élevés. Les consommateurs sont disposés et capables de payer pour des produits biologiques et écologiques. C'est un atout et un objectif qui nous pousse à nous orienter vers une agriculture verte et biologique, en maintenant des conditions de production propres : c'est la meilleure façon d'exploiter nos avantages.

Nous sommes convaincus que nous avons un fort potentiel pour concrétiser cette tendance. L'agriculture vietnamienne n'a pas encore surexploité les ressources naturelles, ni fait un usage abusif de produits chimiques et de pesticides ; il n'y a donc pas eu de conséquences néfastes. Le passage à une agriculture verte est donc tout à fait approprié, non passif, mais constitue une transformation naturelle.

De plus, cela apporte également de la valeur aux agriculteurs qui créent le produit, notamment en termes de santé et d'environnement de vie sain...

Pour promouvoir cette voie, de nombreux facteurs sont nécessaires : la transition écologique exige des investissements considérables, bien supérieurs à ceux du modèle de production traditionnel. Sans la création de vastes zones de production, il sera très difficile d’investir dans des machines et des équipements modernes, ainsi que dans l’application des sciences et des technologies, et personne n’osera s’engager sur le long terme. Même la fourniture de plants, d’eau d’irrigation et la lutte contre les facteurs nuisibles nécessitent des surfaces de culture stables et étendues pour être mises en œuvre de manière coordonnée. Viennent ensuite les questions d’attribution des codes de zones de production, des indications géographiques et des technologies de transformation après récolte.

Par exemple, un agriculteur investit dans l'achat de machines agricoles, de drones épandeurs de pesticides, etc. Ces équipements ne sont utilisés que de façon saisonnière et, après un certain temps, ils sont entreposés. Ce gaspillage est considérable. Par conséquent, une production à grande échelle est nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel de ces équipements.

La libération des ressources foncières ouvre la voie à une agriculture à grande échelle !

Les orientations et les politiques agricoles doivent s'inscrire dans une vision à long terme, car l'investissement en agriculture est un processus de longue durée, dont le retour sur investissement est long. Pour que les producteurs agricoles osent investir dans ce secteur, les agriculteurs ont besoin de stabilité sur tous ces points, n'est-ce pas ?

L'aquaculture dans le delta du Mékong.

Auparavant, on concevait la production agricole comme saisonnière, suivant le cycle des cultures et de l'élevage. Le cycle de culture était donc perçu comme un investissement à court terme, et non à long terme. Par conséquent, les orientations et politiques agricoles spécifiques étaient souvent de nature court-termiste. C'était une agriculture conforme à sa nature intrinsèque.

Nous nous orientons désormais vers une agriculture moderne, avec ses processus, ses normes et ses critères très stricts et rigoureux… Investir dans l’agriculture revient à investir dans l’industrie. Les infrastructures agricoles, les systèmes d’irrigation et les ressources en eau nécessitent des investissements importants et à long terme, et il faut des décennies pour exploiter pleinement leur potentiel.

La valeur des produits agricoles ne réside pas uniquement dans les cultures et les récoltes, ni dans les quantités produites, mais aussi dans leur transformation après récolte et leur consommation. Un produit agricole consommé localement a un prix très bas, mais sa valeur est considérablement augmentée s'il est conservé, transformé et exporté vers des marchés haut de gamme. Les usines de transformation agricole, pour investir dans des installations adéquates, nécessitent des capitaux importants, des zones de stockage des matières premières et des exigences strictes en matière de qualité des produits avant et après transformation. Il s'agit d'un processus fermé.

Ce texte énonce une exigence fondamentale : les conditions minimales et nécessaires pour l’attribution de terres agricoles à long terme. Auparavant, le droit d’utiliser les terres agricoles était accordé pour 10 ou 20 ans, puis réattribué. Cette pratique, source d’instabilité dans les surfaces cultivées, a engendré une réticence à investir massivement dans les infrastructures agricoles. Une superficie trop réduite ne permet pas d’exploiter pleinement le potentiel des machines et équipements.

La politique foncière agricole exige un mécanisme d'accumulation des terres et une utilisation durable de ces dernières. À mon avis, 50 ans, c'est court ; il faudrait davantage de temps pour rassurer les investisseurs. L'investissement agricole ne se limite pas aux semences, aux intrants, à l'alimentation animale, aux engrais, etc. ; il englobe également les infrastructures, les technologies et les installations de production et de transformation.

Café...

et le riz. Deux produits phares de l'agriculture vietnamienne.

Actuellement, nous encourageons les entreprises agricoles à accroître leurs investissements, à avoir le droit de transférer des terres... ; de nouvelles politiques préférentielles pour l'agriculture : les agriculteurs sont exonérés d'impôts ; les entreprises agricoles bénéficient d'une fiscalité préférentielle... Ce sont les politiques que nous visons pour construire une agriculture concentrée et à grande échelle.

Dans le secteur agricole, comme vous venez de l'analyser, quel est le rôle des entreprises leaders, des grandes sociétés, et quelle est leur responsabilité sociale, Monsieur ?

L'agriculture est une activité cyclique et saisonnière. Par conséquent, les moyens et les machines investis dans la production agricole ne sont pas utilisés en continu ; il existe toujours des périodes d'inactivité, créant ainsi un surplus et une saisonnalité dans l'utilisation des moyens et des outils de production. Investir et laisser ces ressources inutilisées représente un gaspillage évident : le capital stagne et l'efficacité ne peut être optimale.

Cependant, maîtriser l'agriculture est relativement simple si l'on est bien géré, si l'on sait appliquer les sciences et les technologies, et si l'on est capable de calculer la rentabilité d'un investissement agricole. Dans l'industrie, si l'on investit 1 kg de sucre, on calcule le nombre de bonbons que l'on obtiendra, et c'est tout. Mais l'agriculture est différente : investir dans une race végétale ou animale permet de multiplier, de faire croître et de faire prospérer les ressources. C'est passionnant et cela a son propre attrait.

« Politique durable + technologie moderne = résilience »

Les grands investisseurs, les entreprises et les coopératives agricoles aménagent de vastes zones de production synchronisées et systématiques afin de constituer une chaîne de production génératrice de valeur. Ils maîtrisent les maladies de manière proactive, sans dépendre de l'État. Les épidémies touchant les cultures, l'élevage, la peste porcine africaine, etc., affectent considérablement les ménages. Or, les grandes coopératives agricoles ne subissent pas ces conséquences. Elles mettent en place des plans et des stratégies de prévention proactive dès le départ ; ainsi, en cas d'épidémie, elles disposent de zones sécurisées pour leur bétail et peuvent agir de manière proactive pour endiguer la maladie.

Les grandes entreprises agricoles disposent de tous les atouts nécessaires à une production à grande échelle : vastes étendues de terres cultivables, technologies de pointe, machines et équipements agricoles, installations de transformation… Elles développent et créent activement des zones de consommation et des circuits de distribution. Maîtrisant l’ensemble de leur chaîne de production, de l’intrant au consommateur, elles peuvent fixer les prix de leurs produits et garantir ainsi leur rentabilité. La coopération des petits producteurs avec ces entreprises leur apporte de nombreux avantages : ils deviennent un maillon essentiel de la chaîne de production, contribuent à son développement, cultivent et élèvent des produits destinés aux entreprises, qui les achètent et les consomment. Ces entreprises fournissent également les semences, les intrants et les techniques de culture. Les agriculteurs n’ont plus qu’à mettre en œuvre les procédés et à profiter des avantages de leur participation.

L'enjeu majeur de la production agricole réside dans la transformation des produits agricoles et leur exportation. Seules les entreprises disposent des ressources nécessaires pour mener à bien ces étapes finales. Les agriculteurs, peu proactifs, s'associent et créent des coentreprises avec des entreprises, s'intégrant ainsi à la chaîne de production circulaire et fermée et contribuant à la création d'un écosystème de production biologique.

Ces atouts expliquent pourquoi, dans la production agricole, seules les grandes entreprises peuvent fabriquer des produits à grande échelle et de qualité constante, garantissant ainsi la stabilité du marché. Elles créent de la valeur non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour la société. Elles exploitent au mieux les atouts et les conditions naturelles ; ce sont elles qui voient grand et qui agissent en conséquence.

Le Vietnam construit une économie ouverte. Pour atteindre une forte valeur ajoutée économique, il est impératif de privilégier l'exportation vers le marché international. La production agricole doit s'orienter dans cette direction, car une agriculture de grande consommation génère des volumes considérables qui, consommés uniquement sur le marché intérieur, ne suffisent pas. Il est donc nécessaire de transformer les produits après la récolte et de mettre en place des plans et des techniques de conservation adaptés à l'exportation. Pour accéder aux marchés haut de gamme, le Vietnam doit se conformer aux normes internationales. La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la réglementation européenne sur les droits de l'homme (EUDR), etc., sont autant de réglementations strictes qui nous obligent à respecter les règles du jeu.

Professeur Dr Hoang Van Cuong. Photo : Dinh Trung.

Il fut un temps où l'on construisait des cages, des serres et des abris artificiels pour cultiver fruits et légumes, totalement coupés de la nature, pensant ainsi garantir un environnement sûr et propre. Aujourd'hui, les exigences ont évolué : l'agriculture s'adapte aux conditions naturelles, tire parti du soleil, du vent, de la pluie… et ne cherche pas à les ignorer. Les produits agricoles doivent surpasser les éléments naturels, s'harmoniser avec l'environnement, s'y adapter, et non le combattre.

Les résolutions 57 sur les avancées scientifiques et technologiques et 68 sur le développement économique privé viennent d'être publiées. Selon vous, quels seront leurs impacts sur le domaine de l'agriculture environnementale ?

Tout d'abord, la résolution 57 ouvre la voie à un développement fondé sur la science et la technologie afin de créer de la valeur ajoutée. Le secteur agricole dispose encore d'un potentiel considérable pour l'application de ces technologies. Par exemple, le litchi, dont la période de maturation est actuellement d'environ un mois, pourrait bénéficier de techniques permettant d'allonger cette période et de développer des méthodes de conservation pour exporter des produits aussi frais que s'ils venaient d'être cueillis. La valeur économique s'en trouverait ainsi fortement accrue.

Ou encore le potentiel biologique, les nouvelles variétés végétales. La tendance actuelle est à la macrobiotique, qui prône une consommation modérée tout en préservant la santé. Le lien entre agriculture et recherche scientifique et technologique permettra d'accroître la valeur ajoutée sans qu'il soit nécessaire d'étendre les surfaces cultivées.

La résolution 57 ouvre de nombreuses perspectives à l'agriculture. Développer la science et la technologie agricoles ne se résume pas à la mécanisation : acheter un tracteur pour produire, un tracteur de grande capacité pour les grandes exploitations et un tracteur de petite capacité pour les petites. Qui investira et appliquera la science et la technologie en agriculture ? Les entreprises agricoles. L'État investira uniquement dans les secteurs et domaines clés de l'économie. La résolution 68 vise à libérer le secteur privé, à ouvrir la voie et à encourager l'investissement des entreprises privées dans l'agriculture. Des mécanismes politiques seront mis en place pour favoriser l'implantation d'entreprises agricoles de haute technologie. Certaines entreprises agricoles vietnamiennes ont connu un développement remarquable grâce à leurs investissements à l'étranger, comme les vastes plantations de bananes au Laos et les grandes exploitations laitières en Russie. Il s'agit de vastes zones de production agricole modernes, offrant les conditions et l'espace nécessaires pour investir et développer l'agriculture en profondeur et en largeur.

En résumé, l'agriculture, en toutes circonstances, assure la stabilité et l'équilibre de l'économie. Il est donc indispensable de disposer d'une stratégie et d'une orientation pertinentes pour garantir la stabilité et la pérennité de ce pilier.

Merci, Professeur !

Le professeur Dr. Hoang Van Cuong, délégué à l'Assemblée nationale des 14e et 15e législatures ; ancien vice-président de l'Université nationale d'économie de Hanoï ; vice-président du Conseil d'État des professeurs pour la période 2024-2029, président de l'Association des sciences économiques de Hanoï, a partagé son point de vue avec le journal Agriculture et Environnement.

Source : https://nongnghiepmoitruong.vn/nhung-chinh-sach-mo-duong-cho-san-xuat-lon-d781895.html

Comment (0)