M. Nguyen Van Huu, chef par intérim de la Division de la gestion des maladies aquatiques du Département des pêches et de la surveillance des pêches, a déclaré qu'au cours des dix premiers mois de 2025, 285 communes et quartiers répartis dans 18 provinces et villes du pays ont signalé des cas de maladies aquatiques, touchant une superficie totale de 6 746 hectares. Parmi ces zones, 4 127 hectares étaient affectés par la crevette tigrée noire, près de 2 134 hectares par la crevette à pattes blanches et plus de 146 hectares par le poisson-chat.

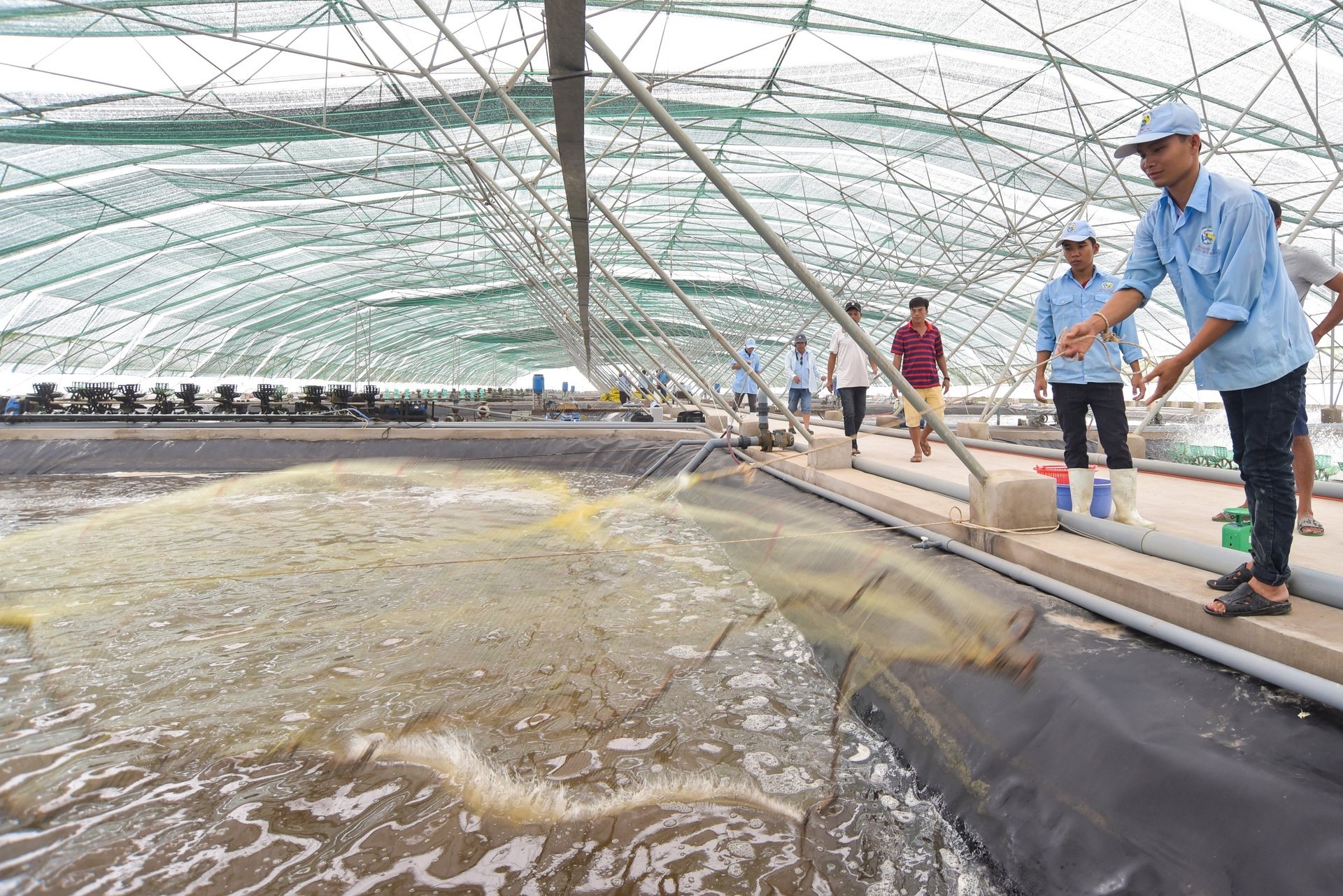

La superficie totale des exploitations aquacoles endommagées par les maladies au cours des 10 premiers mois de 2025 est de 6 746 hectares. Photo : Hong Tham .

Parmi les localités les plus durement touchées figurent : An Giang (58 communes, 1 404 ha), Ca Mau (50 communes, 2 458 ha), Can Tho (30 communes, 1 265 ha) et Vinh Long (65 communes, 1 143 ha). Les provinces du delta du Mékong demeurent des zones critiques, ce qui témoigne des risques élevés liés à l’agriculture intensive et à forte densité.

En conséquence, M. Huu a franchement souligné une série de difficultés dans la gestion des maladies. En effet, le dispositif national de gestion des maladies aquatiques n'est pas unifié ; certains textes législatifs ne sont pas adaptés aux orientations de gestion postérieures au 1er mars 2025 ni aux pratiques de production.

De nombreuses localités ne disposent pas d'une base de données épidémiologiques nationale unifiée ; la collecte, la mise à jour et le partage des données entre les instituts, les écoles et les localités restent fragmentés et manquent de connectivité, ce qui engendre des difficultés en matière de prévision et de prise de décision.

Absence de systèmes de surveillance proactive et d'alerte précoce au niveau national ; la détection des maladies reste passive, souvent mise en œuvre seulement après que la maladie a causé des dommages.

La surveillance environnementale et les activités proactives de prévention des maladies manquent encore de coordination ; récemment, la surveillance environnementale était assurée par les agences de gestion des pêches, tandis que la gestion des maladies était confiée aux agences vétérinaires.

De plus, peu d'organismes sont enregistrés et chargés d'effectuer des tests de dépistage des maladies aquatiques ; l'annonce de certaines maladies par certains organismes et individus n'est pas entièrement conforme à la réglementation, ce qui entraîne des difficultés de gestion, de confirmation et de statistiques, et affecte le marché de la consommation des produits aquatiques.

De plus, la sensibilisation des agriculteurs à la biosécurité et à la sécurité sanitaire est limitée, et le nombre d'installations enregistrées pour la certification de sécurité sanitaire est faible.

Une autre raison tient au fait que les ressources financières allouées à la surveillance et à la prévention des maladies sont limitées. Les collectivités locales sont dans l'incapacité de surveiller certaines maladies chez la crevette tigrée noire, la crevette blanche et le pangasius.

Enfin, la recherche, la production et la commercialisation de vaccins contre les maladies aquatiques restent limitées, notamment pour les maladies dangereuses chez le pangasius et les poissons marins ; peu de vaccins ont été homologués et utilisés en pratique.

Les agriculteurs doivent sensibiliser le public et respecter les procédures de biosécurité. Photo : Hong Tham .

Partant de ce constat, M. Huu a proposé que le Département des pêches et du contrôle des pêches conseille au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement de mettre en place un système de gestion étatique des maladies aquatiques, unifié du niveau central au niveau local, garantissant un point de commandement unique ; de perfectionner les documents juridiques ; de constituer une base de données nationale sur l'épidémiologie aquatique ; et d'assurer efficacement la coordination des activités nationales de surveillance et de prévention des maladies.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement des provinces et des villes doit améliorer le système local de gestion vétérinaire des espèces aquatiques ; conseiller aux comités populaires des provinces et des villes d'allouer des ressources suffisantes à la surveillance et à la prévention des maladies ; renforcer l'inspection, la supervision et l'orientation des installations agricoles en matière de biosécurité, de sécurité sanitaire et de déclaration des maladies, conformément à la réglementation.

Les instituts de recherche, les universités et les entreprises devraient renforcer leurs capacités et s'inscrire pour être désignés comme organismes de dépistage des maladies aquatiques ; se conformer à la réglementation relative à la publication des résultats de recherche sur les maladies afin d'éviter les répercussions sur le marché ; participer à la recherche ; coordonner et partager les données de surveillance et de suivi des maladies avec les organismes de gestion afin de permettre une alerte précoce.

« Les agriculteurs doivent sensibiliser le public et respecter les procédures de biosécurité, déclarer les maladies, ne pas publier arbitrairement d'informations non vérifiées, participer activement aux programmes de base et aux zones d'élevage exemptes de maladies, contribuant ainsi au développement d'une aquaculture durable », a souligné M. Nguyen Van Huu.

Source : https://nongnghiepmoitruong.vn/thuong-mai-hoa-vaccine-phong-benh-thuy-san-con-han-che-d784959.html

![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'entretient avec le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won Shik.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629724919_hq-5175-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Photo] Le président Luong Cuong reçoit le président du Sénat de la République tchèque, Miloš Vystrčil](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629737266_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Photo] Lam Dong : Vue panoramique de la cascade de Lien Khuong qui déferle comme jamais auparavant](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763633331783_lk7-jpg.webp&w=3840&q=75)

![Maîtriser le savoir pour réduire la pauvreté : [Leçon 4] La canne à sucre retrouve sa splendeur d’antan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/20/1763624025458_a08a777e324ebe10e75f-113252_188-143111.jpeg)

Comment (0)