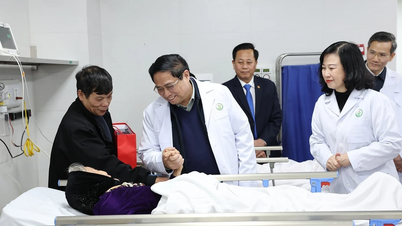

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 79वीं महासभा की अध्यक्षता श्री फिलमोन यांग से सुश्री एनालेना बेरबॉक को सौंपे जाने के समारोह को देखा।_फोटो: वीएनए

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद

सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। द्वितीय विश्व युद्ध की विनाशकारी तबाही के बाद, युद्ध के खतरे को रोकने, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा वैश्विक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित छह प्रमुख अंगों में से, संयुक्त राष्ट्र महासभा सबसे व्यापक और लोकतांत्रिक निकाय है, जहाँ सभी सदस्य देशों को, उनके आकार या समग्र राष्ट्रीय शक्ति की परवाह किए बिना, समान मतदान अधिकार प्राप्त हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विपरीत - जो पाँच स्थायी सदस्यों को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है और मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से निपटती है - संयुक्त राष्ट्र महासभा संप्रभु समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है और सभी क्षेत्रों के मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा वह मंच है जहाँ 193 सदस्य देश शांति, सुरक्षा, निरस्त्रीकरण से लेकर विकास, मानवाधिकार, मानवीय सहायता आदि वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान, परामर्श और समाधान के लिए दिशा-निर्देश देते हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी उनका गहरा राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इच्छा और साझा आवाज को दर्शाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख के रूप में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों में से एक है। इस पद से संबंधित दो दस्तावेज हैं: संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्यप्रणाली। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 21 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रत्येक सत्र के लिए अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जो लगभग एक वर्ष तक चलता है और प्रत्येक वर्ष सितंबर में शुरू होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के विशिष्ट कार्य और कर्तव्य कार्यप्रणाली में निर्धारित हैं, विशेष रूप से नियम 30 (चुनाव), नियम 35 (सत्र का संचालन) और नियम 55 (कार्यप्रणाली की दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशें)। तदनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सत्र के संचालन, चर्चाओं के निर्देशन, प्राथमिकताओं के निर्धारण, सदस्य देशों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और आम सहमति बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस पद का अर्थ न केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यों का समन्वय करना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए इसका गहरा राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व भी है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद का 1946 से वर्तमान तक का विकास

पिछले 80 वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका और गतिविधियाँ लगातार सुदृढ़ और विस्तारित हुई हैं, विशेष रूप से इसके एजेंडे के दायरे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अधिकांश तात्कालिक और उच्च प्राथमिकता वाले मुद्दे शामिल किए गए हैं। इस प्रक्रिया के साथ-साथ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ है। एक प्रक्रियात्मक कार्य करने से लेकर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब वैश्विक शासन प्रणाली में एक प्रभावशाली कारक बन गए हैं, जो संस्थागत सुधारों को बढ़ावा देने, पहल प्रस्तावित करने और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चाओं का मार्गदर्शन करने में योगदान देते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद के विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों के माध्यम से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

1946-1950: अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष मुख्य रूप से पूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करने, चर्चाओं का समन्वय करने और प्रक्रियाओं एवं कार्यविधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को सभी सत्रों की कार्यवाही को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त था, जिसमें बोलने का समय प्रस्तावित करना, वक्ताओं की सूची तय करना, सत्रों को रोकना या स्थगित करना शामिल था। हालांकि, उस समय उनका अधिकार क्षेत्र प्रक्रियात्मक पहलुओं तक ही सीमित था, जिसका नीति-निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर लगभग कोई खास प्रभाव नहीं था। इस अवधि के दौरान, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का अपना कोई सचिवालय नहीं था, उनका परिचालन बजट सीमित था, और वे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के समर्थन और सदस्य देशों, विशेषकर प्रमुख देशों के समन्वय पर निर्भर थे। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक थी।

अपनी सीमित शक्तियों के बावजूद, प्रक्रियात्मक और सदस्यता संबंधी मुद्दों के कुशल समन्वय, संतुलन और सामंजस्यपूर्ण प्रबंधन ने महासभा के अध्यक्ष की छवि को तटस्थ, सर्वसम्मति के सिद्धांत का सम्मान करने वाले और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया है। महासभा के अध्यक्ष का चुनाव सदस्य देशों के बीच बारी-बारी से वार्षिक रूप से होता है, जो पांच क्षेत्रीय समूहों के बीच बारी-बारी से होने वाले चुनाव के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य महासभा के नेतृत्व में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संतुलन सुनिश्चित करना है।

सन् 1950-1970 का काल: यह विश्व में व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था, विशेष रूप से उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन और शीत युद्ध के दौरान पूर्व-पश्चिम टकराव, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों के कामकाज में गतिरोध और ठहराव आ गया। इसी संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की भूमिका धीरे-धीरे विस्तारित और अधिक महत्वपूर्ण हो गई, विशेषकर जटिल संघर्षों और संकटों से निपटने के लिए मध्यस्थता और समन्वय की भूमिका।

इस अवधि की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 1950 का संकल्प 377 (V) था, जिसे आमतौर पर "शांति के लिए एकजुट हों" संकल्प के रूप में जाना जाता है। इस संकल्प के आधार पर, 1956 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वेज नहर संकट पर चर्चा करने के लिए अपना पहला आपातकालीन विशेष सत्र बुलाया। सत्र में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया और संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल (UNEF) की स्थापना की गई, जो संगठन का पहला शांति रक्षक बल था। इससे यह सिद्ध हुआ कि असाधारण परिस्थितियों में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष समन्वयकारी भूमिका निभा सकते हैं और जटिल अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान को बढ़ावा देने में योगदान दे सकते हैं।

1960 के दशक का आरंभ एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब उपनिवेशवाद से मुक्ति की लहर फैली, जिसके परिणामस्वरूप सदस्य देशों की संख्या 51 से बढ़कर 114 हो गई। स्थिति की नई आवश्यकताओं के अनुरूप, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी संगठनात्मक संरचना में बदलाव किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के उपाध्यक्षों की संख्या बढ़ाई और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और उनके समाधान के लिए कई विशेष समितियों की स्थापना की। इसके साथ ही, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को सदस्य देशों, विशेष रूप से नवगठित देशों के विविध हितों को दर्शाते हुए, तेजी से समृद्ध और जटिल होते जा रहे एजेंडे के समन्वय की अधिक जिम्मेदारी सौंपी गई।

20वीं शताब्दी के 70 के दशक में प्रवेश करते ही, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाओं के समन्वय और आम सहमति बनाने के कार्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ गई, जैसे कि एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, निरस्त्रीकरण और रंगभेद का उन्मूलन। तब से, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने न केवल कार्यवाही का संचालन किया है, बल्कि संवाद को बढ़ावा देने, विकसित और विकासशील देशों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने और संयुक्त राष्ट्र महासभा के ढांचे के भीतर सहयोग बनाए रखने में योगदान देने के लिए एक सेतु की भूमिका भी निभाई है।

1986-1999 की अवधि: यह वह अवधि है जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की भूमिका में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जो मुख्य रूप से औपचारिक और समारोहिक दायरे से एक ठोस प्रशासनिक कार्यभार संभालने, संकट प्रबंधन में सीधे भाग लेने और संगठनात्मक तंत्र में सुधार के लिए पहलों का समन्वय करने की ओर अग्रसर हुई।

1986 में, संयुक्त राष्ट्र को एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिसमें बजट में कटौती, कई गतिविधियों का ठप्प होना और कई इकाइयों में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने विभिन्न हित समूहों के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई, बजट वार्ताओं का समन्वय किया, आवश्यक कर्मचारियों की संख्या को बनाए रखने में योगदान दिया और संगठन के संचालन को सुचारू बनाए रखा। इस परिणाम ने आगामी दशकों में बजट तंत्र में और सुधारों की नींव रखी, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ी और संयुक्त राष्ट्र के संसाधन प्रबंधन की दक्षता में सुधार हुआ।

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, संयुक्त राष्ट्र और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा को परिचालन दक्षता में सुधार लाने, उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अनुकूल ढलने और साथ ही सदस्य देशों की संख्या में निरंतर वृद्धि की वास्तविकता का सामना करने के लिए सशक्त सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। संकल्प संख्या 45/45 (1990) और संकल्प संख्या 48/264 (1994) ने "संयुक्त राष्ट्र महासभा के सुधार" की प्रक्रिया की नींव रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य एजेंडा को सुव्यवस्थित करना, कार्य प्रक्रिया को सरल बनाना, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ समन्वय को मजबूत करना, चर्चाओं की गुणवत्ता और निर्णय लेने की प्रभावशीलता में सुधार करना था। इस सुधार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की भूमिका में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिससे वे एक वास्तविक प्रशासक बन गए, सक्रिय रूप से एजेंडा का समन्वय करने, चर्चाओं का नेतृत्व करने, आम सहमति बनाने और आंतरिक सुधारों को बढ़ावा देने लगे। बढ़ी हुई शक्तियां और जिम्मेदारियां संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को वैश्विक मुद्दों पर अधिक स्पष्ट आवाज उठाने में मदद करती हैं, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, साथ ही व्यक्तिगत हित समूहों के प्रभाव को सीमित करने में भी योगदान मिलता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वैश्विक समस्याओं के समन्वय और समाधान में अपनी केंद्रीय भूमिका को लगातार मजबूत करने के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वैश्विक शासन में नवाचार को बढ़ावा देने में अपना योगदान जारी रखे हुए हैं। यह भूमिका महिला विश्व सम्मेलन (1995), मिलेनियम सम्मेलन (2000) जैसे कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की अध्यक्षता और प्रत्यक्ष समन्वय के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। इन सम्मेलनों का एक उल्लेखनीय नया पहलू वैश्विक नीति-निर्माण प्रक्रिया में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी का विस्तार है, जो सम्मेलन में अपनाए गए एजेंडा और दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है।

वर्ष 2000 से वर्तमान तक: बढ़ते हुए वैश्वीकरण के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में लगातार महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद को संस्थागत रूप दिया जा रहा है ताकि इसकी भूमिका, अधिकार और कार्यक्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव, संकल्प संख्या 60/286 और संकल्प संख्या 60/257 (2006), एक नई दिशा में एक कदम थे, जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में अध्यक्ष कार्यालय के लिए 5 विशेष पद आवंटित किए गए, जबकि पहले केवल प्रतिनियुक्त कर्मियों या स्वैच्छिक निधि पर ही निर्भर रहा जाता था। यह नियमन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को एक स्थिर पेशेवर तंत्र बनाए रखने और बहुपक्षीय प्रणाली के जटिल मुद्दों का समाधान करने में सक्षम बनाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विषयगत चर्चाओं का सक्रिय रूप से प्रस्ताव और आयोजन करने, वित्त और निधि स्रोतों पर समय-समय पर सार्वजनिक रिपोर्ट देने और साथ ही प्रक्रिया समिति और संबंधित एजेंसियों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर वार्ता की अध्यक्षता करने, व्यापक सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वर्ष 2016 संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब संकल्प 69/321 द्वारा प्रदत्त अधिकार के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के उम्मीदवारों के साथ सार्वजनिक संवाद आयोजित किया। इस पहल ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के वरिष्ठ नेतृत्व पद के चयन की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाने में एक नई मिसाल कायम की। संवाद सत्रों को लगभग 14 लाख लोगों ने ऑनलाइन देखा और सदस्य देशों और गैर-सरकारी संगठनों से 2000 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए। परिणामस्वरूप, महासचिव का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ, जो नेतृत्व और शासन में आधुनिक और अधिक प्रभावी संयुक्त राष्ट्र के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं को दर्शाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आंतरिक संचालन में पारदर्शिता और नियंत्रण तंत्रों से संबंधित नियमों को और बेहतर बनाने के लिए संकल्प 70/305 पारित किया। इस संकल्प में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को पदभार ग्रहण करने से पहले सार्वजनिक शपथ लेनी होगी और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी आचार संहिता का पालन करना होगा; संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कार्यालय को दिए गए स्वैच्छिक दान का विस्तृत विवरण देना होगा और एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा एजेंसी द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। इस बदलाव को अनुशासन बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र के शासन में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

2020 से, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने बहुआयामी और उभरती चुनौतियों से निपटने के वैश्विक प्रयासों के संचालन और समन्वय में अपनी भूमिका को निरंतर दोहराया है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के समय, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने सक्रिय रूप से ऑनलाइन बैठकों का आयोजन किया या आमने-सामने और ऑनलाइन बैठकों को मिलाकर यह सुनिश्चित किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की गतिविधियाँ निरंतर और निर्बाध रूप से चलती रहें। इसके बाद के वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भविष्य शिखर सम्मेलन और सितंबर 2024 में भविष्य के दस्तावेज़ को अपनाने सहित कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं का समन्वय और नेतृत्व करना जारी रखा। प्रमुख देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विखंडन और विभाजन की प्रवृत्ति को दूर करने में योगदान देते हुए, बहुपक्षीय सहयोग को बनाए रखने और मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की मध्यस्थता भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

पिछले आठ दशकों का इतिहास दर्शाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की भूमिका, जो प्रारंभ में केवल औपचारिक और प्रक्रियात्मक थी, धीरे-धीरे समन्वय, शासन, सक्रिय पहलों के प्रस्ताव और नवाचार को बढ़ावा देने के केंद्र के रूप में विकसित हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद का मूल महत्व 193 सदस्य देशों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करने, आम सहमति बनाने, संवाद को बढ़ावा देने और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय वातावरण में साझा सिद्धांतों की रक्षा करने की क्षमता में निहित है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की भूमिका का विकास संयुक्त राष्ट्र की गतिशील और अनुकूलनशील प्रक्रिया को दर्शाता है। जब विश्व सुरक्षा और राजनीतिक संकटों, पूर्व-पश्चिम संघर्षों या सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने एक लचीले मध्यस्थ, विभिन्न देशों के समूहों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने वाले सेतु की भूमिका निभाई। उपनिवेशवाद से मुक्ति, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, सुलह को बढ़ावा देना या संयुक्त राष्ट्र तंत्र में सुधार का नेतृत्व करना जैसे प्रमुख विषयों के समन्वय में उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद से प्रभाव डालने की क्षमता केवल संस्थागत अधिकार से ही नहीं आती, हालांकि इसकी कुछ सीमाएँ हैं, बल्कि यह कूटनीतिक क्षमता, तटस्थता, विश्वास निर्माण की क्षमता और विकसित एवं विकासशील देशों के समूह के हितों में सामंजस्य स्थापित करने के कौशल पर भी निर्भर करती है।

20वीं शताब्दी के अंत से लेकर 21वीं शताब्दी तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के सुधार और उसके पुनर्गठन की प्रक्रिया के साथ-साथ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की शक्तियों और जिम्मेदारियों का लगातार पर्याप्त विस्तार हो रहा है, जिसमें सुव्यवस्थित एजेंडा तैयार करना, पूर्ण संवाद की अध्यक्षता करना, पारदर्शिता बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार को बढ़ावा देने में भाग लेना, वैश्विक वार्ताओं का समन्वय करना, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल होना और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, प्रवासन पर वैश्विक समझौता, साइबर अपराध पर सम्मेलन, भविष्य शिखर सम्मेलन आदि जैसी प्रमुख पहलों का नेतृत्व करना शामिल है।

पोलित ब्यूरो के सदस्य और अध्यक्ष लुओंग कुओंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय आम बहस में भाग लेने के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेरबॉक से मुलाकात की।_फोटो: वीएनए

संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता ग्रहण करना: संभावनाएं और आवश्यकताएं

तेजी से बदलती दुनिया के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद न केवल समन्वयकारी भूमिका में, बल्कि संवाद को बढ़ावा देने, मतभेदों को कम करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूलभूत सिद्धांतों को सुदृढ़ करने की क्षमता में भी तेजी से रणनीतिक महत्व प्राप्त कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना और पदभार ग्रहण करना अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी क्षमता, प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय पहचान को पुष्ट करने का एक अवसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के लिए कई आधारभूत तत्वों और अनुकूल परिस्थितियों का एक साथ होना आवश्यक है।

सर्वप्रथम, बहुपक्षीय कूटनीति राष्ट्रीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने को बहुपक्षीय विदेश नीति के अधिक सक्रिय और गहन विकास के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसमें "भागीदारी" की मानसिकता से हटकर "सक्रिय भागीदारी, सक्रिय योगदान, बहुपक्षीय संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण और आकार देने में देश की भूमिका को बढ़ाना" शामिल है; साथ ही अंतरराष्ट्रीय महत्व के बहुपक्षीय संगठनों और मंचों में एक प्रमुख, अग्रणी या मध्यस्थ भूमिका निभाने का प्रयास करना भी आवश्यक है।

रणनीति।

दूसरा, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ठोस और प्रभावी योगदान देना, जो दुनिया के सबसे बड़े बहुपक्षीय संगठन की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रदर्शित होता है; संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन के सिद्धांतों को बनाए रखना, साथ ही शांति, सतत विकास, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया और संयुक्त राष्ट्र मंचों पर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) की भूमिका को बढ़ावा देने जैसी पहलों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ठोस और प्रभावी योगदान कई अन्य गतिविधियों में भी प्रदर्शित होता है, जैसे कि दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों में शांति अभियानों में भाग लेने के लिए सेना भेजना। यह वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति सदस्य देशों की प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी और योगदान की भावना का स्पष्ट प्रमाण है; साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोग निवारण और नियंत्रण, और अन्य गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों जैसे नए संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिकताओं के अनुरूप संवाद और पहलों को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाना।

तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर बहुपक्षीय जिम्मेदारियों को निभाने का अनुभव और प्रतिष्ठा। यह संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर बहुपक्षीय जिम्मेदारियों को निभाने के अनुभव और प्रतिष्ठा के माध्यम से प्रदर्शित होता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य, मानवाधिकार परिषद के सदस्य, आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के सदस्य, महासभा और संयुक्त राष्ट्र की अन्य विशेष एजेंसियों में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होना। संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर बहुपक्षीय जिम्मेदारियों को निभाने का अनुभव और प्रतिष्ठा सहयोग तंत्र बनाने, सामान्य नियम और मानक स्थापित करने, जैसे कि आचार संहिता बनाना, उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना आदि की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भी प्रदर्शित होता है।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी ग्रहण करना भी कई कठिनाइयों को सामने लाता है, विशेष रूप से गहन और व्यापक परिवर्तनों की दुनिया के संदर्भ में, जिसमें कई अप्रत्याशित कारक और बहुआयामी चुनौतियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को दृढ़ता से प्रभावित करती हैं।

सर्वप्रथम, संघर्ष और गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दे बहुपक्षीय सहयोग के लिए प्रमुख चुनौतियाँ पेश करते रहते हैं। प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता भूमिका की जटिलता को बढ़ाती है; छोटे और मध्यम आकार के देशों पर "पक्ष चुनने" का दबाव है, जबकि छोटे बहुपक्षीय उपक्रमों के उदय ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रभाव को कुछ हद तक प्रभावित किया है, जिसके लिए वैश्विक ध्रुवीकरण के जोखिम से बचने के लिए समन्वय क्षमता को और मजबूत करने और बहुपक्षीय सहयोग को बनाए रखने की आवश्यकता है।

विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल रिस्क 2025 रिपोर्ट भविष्यवाणी करती है कि आने वाले दशक में चरम मौसम सबसे बड़ा जोखिम होगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि दुनिया भर में लगभग 72 करोड़ लोग भूख और गरीबी से प्रभावित हैं। साइबर हमलों में 2023 से 2025 के बीच 30% की वृद्धि होने की आशंका है, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल परिवर्तन और हरित परिवर्तन के तीव्र विकास से वैश्विक शासन में सहयोग की तत्काल आवश्यकता है। यह एक ऐसा कारक है जिससे विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा और सामान्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में जटिलताएँ आने की आशंका है।

दूसरा , संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई "यूएन80" प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार करना, कार्यों और जिम्मेदारियों की समीक्षा करना और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का पुनर्गठन करना है, का संयुक्त राष्ट्र महासभा की गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इस समायोजन से सदस्य देशों के संचालन के तरीकों, संगठनात्मक संरचना और भागीदारी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका और संचालन को नया स्वरूप मिलेगा।

परस्पर जुड़े अवसरों और चुनौतियों का सामना करते हुए, चुनाव लड़ना और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और पदों, जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद भी शामिल है, में एक सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य की भूमिका निभाना न केवल राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है, बल्कि एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण, सहकारी और विकासात्मक विदेश नीति के आधार पर गहन और व्यापक अंतरराष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में भी योगदान देता है; साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की स्थिति और प्रतिष्ठा को भी प्रदर्शित करता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने से सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एजेंडे की योजना बनाने और निर्णयों के कार्यान्वयन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में अधिक गहराई से भाग लेने में मदद मिलेगी, जिससे विश्व और क्षेत्र के महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को हल करने में योगदान मिलेगा। यह सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र के बीच संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, सदस्य देशों को विषयवस्तु, क्षमता और समन्वय विधियों के संदर्भ में सावधानीपूर्वक तैयारी करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से विश्व और संयुक्त राष्ट्र में होने वाले अप्रत्याशित परिवर्तनों के संदर्भ में।

----------------------------

* डॉ. होआंग थी थान नगा, फाम बिन्ह अन्ह, वु थुय मिन्ह, गुयेन होंग नहत, फाम होंग अन्ह, माई नगन हा, ले थी मिन्ह थोआ

स्रोत: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/1154702/chu-tich-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc--y-nghia%2C-co-hoi%2C-vinh-du-doi-voi-quoc-gia-thanh-vien-dam-nhiem-trong-trach.aspx

टिप्पणी (0)