タオはかがんでバックパックを背負い直し、帽子を額に近づけた。目の前には茂みに隠れた小道があり、丘の斜面を横切っていた。祖父がかつて厳粛な声で語った場所だ。

「あれがラ・タムの斜面です。部隊全体がそこに撤退しました。あの道がなければ、私はここにいてこの話を皆さんに伝えることはできなかったでしょう。」

彼が亡くなってから10年が経っていた。タオが持っていたのは、かすれたインクの線が数本書かれた手書きのメモと、母親からの断片的な話だけだった。しかし今、彼女は一人でここに戻ってきた。宿題をするためでも、あの坂をもう一度見つけるためでもない。

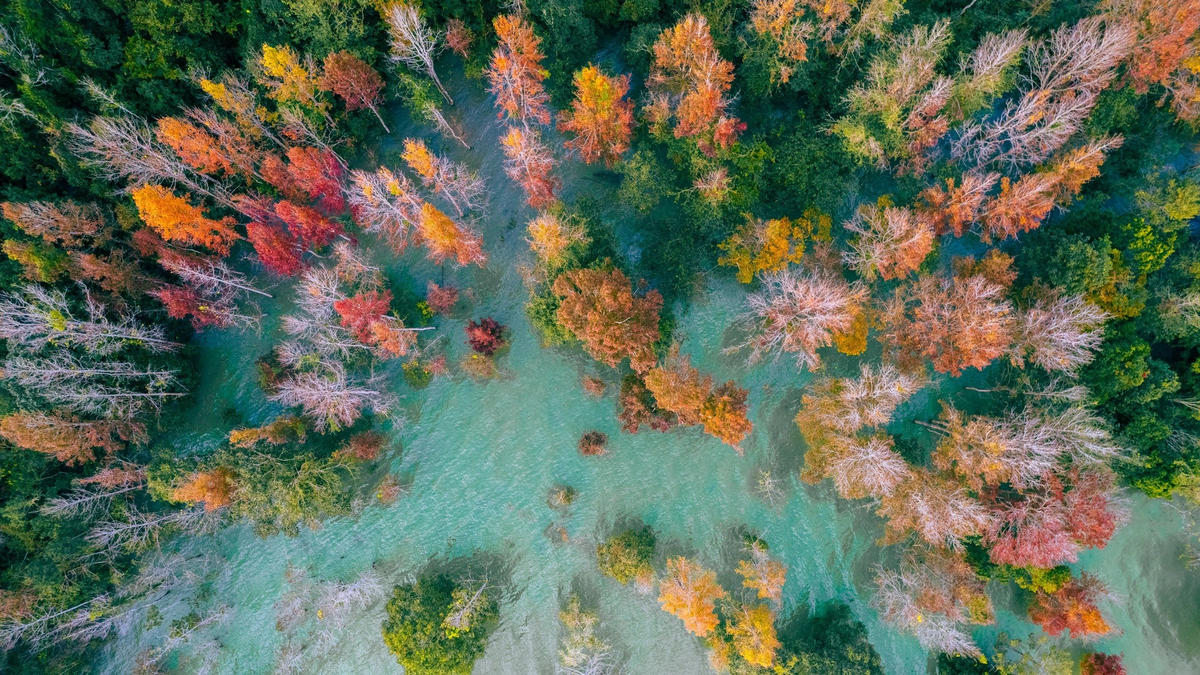

山の斜面では、午後が急速に更けていた。陽光はアニスの森を横切る細い線のように、まるで失われた何かに手を伸ばしようとするかのように、未舗装の道の影を長く伸ばしていた。タオは汗で背中がびしょ濡れになりながらゆっくりと歩いたが、視線は地面のかすかな窪みから離れなかった。歩けば歩くほど、彼女の心は静まっていった。まるで以前訪れたことのある場所に入り、風に吹かれるため息の音だけが残っているかのようだった。タオは村の端へと続く傾斜した未舗装の道を進んだ。そこには、階段の片側が苔で覆われた古い高床式の家があった。それは、彼女の母親が最後のメッセージに書いた住所だった。「村に着いたら、クエン氏を尋ねなさい」。彼はまだ多くのことを覚えていたが、多くは話さなかった。

クエンさんの家はナラム村の端、丘の斜面に寄りかかって建っていた。屋根は色あせたセメント板で覆われ、ポーチには苔がびっしりと生えていた。石段の下には、午後の風に傾いた薬草の鉢がいくつか干されていた。隣の家からは、米ぬかの杵をつく音がかすかに響き、とても静かな空間だった。タオは、柵の脇の梅の木々の間を鳥が羽ばたく音まで聞こえた。

タオは木の階段をつま先立ちで上った。長旅で手のひらはまだ汗ばんでいた。木の柱を軽く叩いた。すぐには返事がなかった。聞こえるのは台所の暖炉の燃える音と、高床式住居の中でナイフがゆっくりと薪を切る音だけだった。タオがもう一度声をかける前に、屏風の向こうから、低く、少し嗄れたが、はっきりとした男性の声が響いた。

- 古い坂を探しているのはあなたですよね?

彼女はびっくりした。

はい!私の名前はタオです。 ハノイ出身で、かつてゲリラ部隊に所属していたロックさんの姪っ子です。

彼女の声は壁を吹き抜ける風の音にかき消され、消え去った。彼女が何かを言う前に、暗い部屋の中から男の声が続いた。

―山の真ん中でフルートを吹いているのは、ロックの甥?歴史学を専攻している学生ですよね?

タオは呆然と立ち尽くした。まさか彼が知っているとは思っていなかったし、ましてや誰かがその古いあだ名を覚えているとは思ってもいなかった。祖父の仲間だけが呼ぶ名前だ。白髪混じりの髭を生やし、背中を丸め、杖をついた男が出てきた。タオはリュックサックを外し、じっと立ち尽くした。クイエン氏が手で合図した。

- 入って。坂道について聞きたいなら、一緒に来ないと。でも今日はダメ。

タオはリュックのストラップを握りしめたまま、うなずいた。

「はい!ラ・タム斜面の地図を描き直したいんです。あの年のリトリートルートを覚えていたら、一緒に行きましょう。」

クイエン氏は夕方の陽光に目を細めて彼女を見つめた。そして、歯のない笑みを浮かべた。

― 覚えている。でも、あの線はもう足元にはない。背中、ふくらはぎの傷跡に。怪我をした人を引っ張るために後ろ向きに歩いた夜。線を引くには、手だけでなく、耳と膝も使わなければならない。

タオは小さく頷いた。言葉の意味を完全には理解していなかったが、心の中で何かが目覚めた。もし誰かが心から戻って歩こうとするなら、あの古い斜面は消えていないという信頼、あるいは静かな約束。

翌朝は肌寒い。アニスの森からの風が谷間を吹き抜け、湿った露と若葉の香りを運んできた。村の入り口からは、散発的に鳴く雄鶏の声がこだましていた。タオは早起きした。毛布を畳み、ノートを紐で縛り、レコーダーをポケットにしまった。台所では、クエン氏が早くからお茶を淹れており、ゴム製のスリッパは階段の一番下にきちんと置かれ、竹の杖は使い古したヤシの葉で作った帽子の横に立てかけられていた。タオがヒナギクの生垣から出ると、彼の声が聞こえた。

「この丘を登ったのは17歳の時でした。今は90歳です。でも、道はあまり変わっていません。もしかしたら、私の目が変わったのかもしれません。」

山の斜面に沿って道が曲がりくねっていた。タオは、クエン氏に言われたことは一度もなかったが、苔むした岩を踏まないように気をつけながら、後ろをついてきた。

- 昔は森で葉を折る人はいませんでした。ただ袖で払いのけるだけでした。迷子になるのが怖かったからではなく、音を立てるのが怖かったからです。

一時間ほど歩いた後、彼らは道を塞ぐ平らな石板に出会った。表面は苔で覆われていたが、端はまるで誰かが長い間座っていたかのように凹んでいた。クエン氏はじっと立ち、少し頭を傾け、目を細めていた。

― あの年、ここで誰かが怪我をした。連れて行けなかった。母はこの岩の麓にトランペットを置いていった。それを地面に刺して電話をかけるようにと私に言った。もし生き残った人がいたら、どうやって戻ればいいか分かるはずだ。

タオは辺りを見回した。山のこの一角は風が強くなく、森の落ち葉が地面を覆っていた。枯れ葉の中に、丸みを帯びた石板があり、まるで人間の背骨のような斜めの亀裂が入っていた。彼女はひざまずき、一枚一枚の枯れ葉を優しく払い、冷たく湿った石に触れた。すると、まるで誰かがまさにこのように手を置いたかのように、手のひらにぴったりと収まる窪みがあった。彼女は顔を上げると、クエン氏がスカーフを外し、額の汗を拭い、静かに言ったのが見えた。

下に何かいるなら、まだ行きたくないからだよ。何もいなくても、気を悪くしないで。誰かが戻ってきたら、ここはいっぱいになるから。

風が向かい風に吹いているにもかかわらず、タオの目はひどく痛みました。彼女はゆっくりと息を吸い込み、背中に手を伸ばして小さなナイフを取り出そうとしました。その時、ナイフの先が何か硬いものに当たる音がしました。乾いた鋭い音で、石でも木でもありません。彼女は震えながらそれを掘り起こしました。すると、鈍い金属片が現れました。先端は湾曲し、胴体に沿って空洞とひび割れがありました。錆びてはいるものの、まだ形を保っている壊れた真鍮のトランペットでした。その横には、しわくちゃの赤い布切れがありましたが、もはや無傷ではなく、端は腐っていました。タオは泣き崩れました。

- 祖父はその後、負傷者を森から連れ出し、岩のそばにトランペットを埋めた人物です。彼はいつもダークリーフ・スロープのことを話していました。

タオはフルートを布で包み、ポケットに戻した。まるで電話を受け取ったのに、吹き方がわからないような、胸が締め付けられるような感覚がこみ上げてきた。ちょうど森の肩越しに太陽が傾き、石板に一筋の陽光を投げかけていた。フルートは錆びていたが、それでもまだほんのりと赤と金色に輝いていた。まるで、後ろにいた人の足跡を追って戻ってきた人の目のように。

二人が村に戻ると、あっという間に午後が更けた。村の奥の小川は水が引いて、夕方の陽光を浴びて、魚の背のような緑色の岩が浮かんでいるのが見えた。夕日が高床式の家の屋根を流れ落ち、米干しに使う竹編みの筵の上を滑り落ちた。風が吹き、台所の煙と焼けたトウモロコシの皮の匂いを漂わせていた。タオは家の切妻で手を洗い、タオルに包んだトランペットをクエン氏の家へと持ってきた。村人たちが彼女のもとに集まり始めた。好奇心旺盛な者もいれば、噂を信じる者もいた。一人の中年男性が尋ねた。

- それは蜂起の際に使われたものですか?確かですか?

タオはわずかにうなずいた。

まだ確認はできませんが、記載通り正しい位置にあります。修復がうまくいけば、生きた遺物模型として学校に持ち帰るようお願いできます。

ざわめきが起こった。藍色のスカーフを巻いた老女が、優しくも毅然とした口調で言った。

「まだ土の中にあるなら、それは土のもの。人々は持ち去ることができなかったからここに埋めたんだ。なぜ今、私たちが持ち去らなければならないんだ?」

タオはびっくりして、トランペットを覆っている布の端をそっと握りました。

「でも、ここに置いておけば誰にも気づかれず、永遠に沈黙したままになってしまう。もし復元すれば、もっと多くの人が思い出してくれるかもしれないと思う。」

クイエン氏の顔には表情が浮かばなかった。トランペットに近づいた時、彼はドアの外、遠くの山々を眺め、落ち着いた声で言った。

- 森に留まる人々は、誰かに記憶される必要も、博物館に展示される必要もありません。彼らが必要としているのは、彼らが訪れたのと同じ場所を誰かが訪れ、なぜそうしたのかを理解してもらえることです。

皆が静まり返った。タオは頭を下げた。歴史学の学生としての責任と、大地と森の漠然とした呼び声の間で混乱していた。老女は再び口を開いた。

- 持って行ってもいいよ。でも、もしいつか誰かがそのトランペットを探しにここへ戻ってきたらどうする?

風が吹き始め、トランペットを覆っていた赤い布がかすかに揺れた。タオは下を見ると、ブロンズの胴体にひび割れがあり、完全には洗い流されていない乾いた泥の染みがあった。彼女はトランペットを丁寧に包み、リュックサックには入れず、クエン氏の手に置き、静かに言った。

家族の思い出を残すために写真を撮りたいのですが、地元の博物館に持っていって、管理会社に渡してください!

タオは帰国を延期し、ナラム村での研究期間の延長を申請した。その決定は指導教官を驚かせ、母親は3度も電話をかけて再度尋ねた。

- そこで何をする予定ですか?もし研究が結論に至らなかったらどうしますか?

彼女はこう答えました。

- 報告書には歴史は載っていませんよ、お母さん。

翌朝、彼女とクエン氏は高床式の家の乾燥床に木の板を立て、彼女が資料から印刷した絵を貼りました。ラ・タムの斜面の絵、国旗の絵。トランペットは真新しい藍色のスカーフの上に厳粛に置かれていました。子供たちがやって来ました。鳥かごを背負った子もいれば、弟や妹を背負った子もいました。タオはマットを広げました。ここを教室と呼ぶのではなく、ただ静かに言いました。

- 昨日ブラックベリーを摘みに行った道は、かつては軍の退避場所だったってご存知ですか?

彼らは首を横に振り、写真と奇妙なトランペットに目を凝らした。タオの声は相変わらず霧のように柔らかかった。

- それで、今日はその話をします。でも、じっと座って、耳と足で聞いてください。

子どもたちは好奇心旺盛で、だんだん静かになっていきました。タオさんは木炭を使って木の板に図を描きました。

- ここは兵士が負傷した場所です。ここは母親がトランペットを残していった場所です。

そこを通る人は誰でも頭を下げなければなりません。

クイエン氏は彼の隣に座り、邪魔をせず、時折思い出させるだけだった。

- 当時は地図なんてなかった。ただ星を眺め、木魚の音を聞いていただけだった。

午後、タオは子供たちを連れ、それぞれに道しるべとなる石を持って坂を登り始めた。子供たちの一人が尋ねた。

- 姉さん、死者は私が歩いているのを見たのですか?

タオは立ち止まり、風のない木々の梢を見上げた。

- 彼らが横たわっているその場所で彼らの名前を呼べば、彼らはきっと聞くでしょう。

夕方になると、少女は若いスターアニスの枝を持ってきて、タオに渡しました。

「姉さん、トランペットを埋めた場所で折ったんだ。地面に植えたんだ。将来誰かが道に迷ったら、この木が正しい道を示して村へ戻れるようにしてくれるよ。」

タオは震える手でスターアニスの枝を握っていた。その夜、彼女はノートを取り出した。「歴史研究」とは書かず、別の一文を書いた。「斜面は印刷された言葉によって生きているのではなく、かつて人々が横たわっていた場所を静かに通り過ぎる小さな足跡によって生きているのだ。」

古いトランペットが見つかってから一週間後、ナラム村では拡声器も使わず、誰も言葉を発しない儀式が行われた。早朝、村の十数人、老人、数人の若者、子供、そしてタオ族がラ・タム坂を上った。彼らは川岸から取った平らな石を持ってきた。石の表面は少し傾いていて、毎朝露がたまる程度だった。藍色のスカーフが一時的にその上にかかった。トランペットは大きな石板の上に置かれていた。タオ族は小さな彫刻刀を持ってきた。スカーフを外すと、彼女はかがみ、冷たい石の表面に手を置き、振り返ることなく、ゆっくりと均等に一字一字を彫っていった。誰も彼女に何を書くのか尋ねなかった。クエン氏は木の根元に座り、手巻きタバコを吸っていた。最後の彫刻が完成すると、タオ族は石の埃を払い、一歩下がった。太陽はアニスの木々の上から昇り、斜めに木々の間から差し込み、まるで誰かが火を灯したかのように揺らめいていた。石碑には一行だけ刻まれていた。「かつて誰かがここに退いたからこそ、今日私は前に進むことができるのだ。」

誰も何も言わなかった。子供たちは頭を下げた。老婆はスカーフで頭を覆い、ラ・サムの斜面に向かって両手を合わせ、祈りを捧げていた。森の風が優しく吹き、まるで誰かが山の斜面から逃げてきたかのように、葉が横に落ちた。

出典: https://baolangson.vn/con-doc-cu-5062374.html

コメント (0)