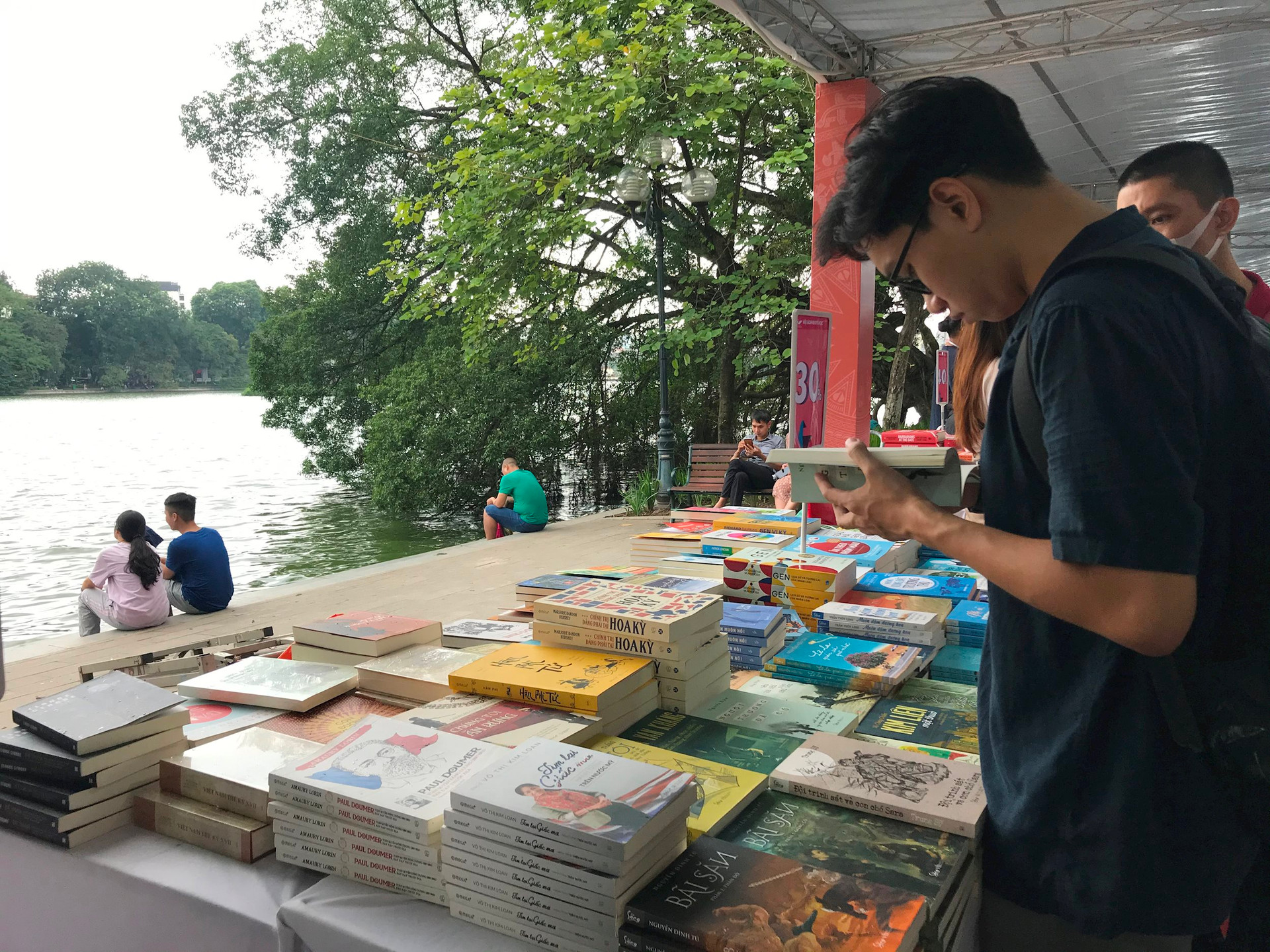

特に、今年のベトナム図書・読書文化デーは、より多くの読者に本を届けることを目指し、デジタル変革と関連しています。これは、デジタル時代に「読書を奨励する」ために何をすべきかという問題を改めて提起する機会でもあります。

最近報告された統計によると、ベトナムでは定期的に本を読む人はわずか30%、本を読まない人は26%、ときどき本を読む人は44%だそうです。別の統計によれば、現在、教科書や学校の参考書が市場に出回っている書籍の80%を占めています。これら 2 種類の本を除いて、残りを国民全体に均等に分けると、平均してベトナム人 1 人あたり年間約 1.2 冊の本を読むことになります。

一方、統計によると、ベトナムのインターネット利用者は7,793万人で、79.1%に達している。ベトナム人口の約79%を占める16~64歳の年齢層では、一人当たり1日6時間23分をインターネットに費やしていることがわかります。また、ソーシャルネットワーク利用者数も7,000万人に達し、総人口の71%に相当します。

これらの数字は、インターネットとソーシャル ネットワークのユーザー数が増加しており、若年化していることを示しています。一方、伝統的な本を読んでいる人の数は、非常に少ないわけではないが、「ごくわずか」なレベルである。フランスや日本などの他の国を見てみると、平均して一人当たり年間20冊の本を読んでいます。シンガポール人は年間14冊、マレーシア人は年間10冊の本を読みます…

インターネットの利点は否定できない。しかし、「デジタルライフ」が多くの人々、特に読書習慣がなく読解力に欠ける若者の読書の習慣と必要性に影響を与え、それを破壊していることは否定できない。特に、いくつかの研究では、テクノロジー機器に早期に触れると、子どもの発達に悪影響を与える可能性があることが示されています。幼児、特に5〜10歳の子供の脳はまだ発達の過程にあり、オンライン環境が提供するのと同じくらい迅速かつ継続的に大量の情報を処理する準備ができていません。

したがって、ベトナム人に本を読む習慣を身につけさせ、育てることを奨励するという課題は、注目すべきものである。特に、若者全般、特に学生に本を読む習慣を維持するよう奨励します。

教育、歴史、文化に関する70冊以上の本を翻訳・執筆してきたグエン・クオック・ヴオン博士によると、社会はますます急速に変化しており、学校で学んだ知識はすぐに時代遅れになり、人生に素早く適応し、柔軟に対応する能力が求められています。

したがって、独学と生涯学習は現代人の生存活動となる。したがって、本を読むことは、個人が生涯を通じて自習し学ぶための最も基本的な方法です。

しかし、現実には「読書推進」活動の実施は多くの困難に直面しているのが現状です。グエン・クオック・ヴオン博士は、公共図書館システムは広くて美しく再建されたが、運営資金が常に不足しており、定期的に読んだり借りたりしに来る読者が不足していると述べた。村の文化施設やコミュニティ学習センターには、適切かつ効果的に機能する図書館がありません。生徒が最も多く、最も頻繁に本を読むべき学校であっても、多くの学校には名ばかりの「図書館」しかありません。学校図書館にある本は、古い教科書と授業準備用の参考書だけです。閉まっていることが多く、読書促進活動も行われていません...

文化学者や教育専門家は皆、若者の読書習慣を身につけさせるには幼いころから訓練し、学校に通っている間ずっとそれを維持する必要があることに同意している。さらに、文化・情報・教育部門は、読書推進活動を「運動」から現実のものにし、日常的な業務にしていくよう努力する必要がある。特に、国は「読書文化」が「社会標準」となるよう、読書を推進するためのマクロ政策を継続的に改善していく必要がある。

タイ・ハー・ブックスのCEOであるグエン・マン・フン博士も、ベトナムには読書の授業がないという事実を指摘した。 「読書クラスを開設している学校はありません。中学校では綴りしか教えていません。約20年前、私は速読を教えた最初の一人であり、読書ガイドも出版しました」と、読書に強い情熱を持ち、「読書推進」運動を立ち上げたこの専門家は語り、教育訓練省と協力して読書クラスの提案に取り組んできたと語った。しかし、最初の問題は教師の研修の必要性です。次に、若者にもっと読書をしてほしいなら、大人が模範を示さなければなりません。しかし、多くの大人はビール、ワイン、 ファッション、食べ物などで模範を示しています。さらに、多くの教師でさえ良い本棚を持っていません。親が家に帰ってから本を読まなかったら、どうやって子どもに読書を教えることができるでしょうか。 「21世紀に学ぶべき唯一のスキルは独学であり、独学の最良の方法は読書だ」とフン氏は強調した。

一方、グエン・クオック・ヴオン博士は、学習が読書の基盤と密接に結びつき、読書に基づくものとなるよう、教育を強力かつ抜本的に改革する必要があると提言しました。学習内容の開発や生徒指導方法の選択において、教師と学校の自主性を大胆に認めることが必要である。

それを基に、教師は生徒が読んで分析し、考察するためのさまざまな教材を使用します。教科書の内容を中心とした指導や学習では、読書意欲は刺激されません。同時に、国家標準の学校認定の基準を満たしたり、検査や点検に対処するのではなく、生徒と教師の実際のニーズに適した豊富な蔵書で図書館を効率的に運営する必要があります。図書館や学校は、定期的かつ効果的な「読書推進」活動を実施する必要がある。

ヴオン氏によると、各個人は文化の役割について深く啓発される必要があり、そこから状況と能力に応じて、学校図書館や教室の本棚の建設に協力したり、地域社会に役立つ私立図書館や本棚を設置したり、読書と学習を促進するための基金を設立したりするなど、読書の促進に参加することができます。誕生日、結婚式、新築祝い、新年の挨拶などで親戚に本を贈るなどの活動も、効果的で実践的なミクロレベルの「読書促進」活動です。

デジタル変革は、出版、印刷、流通業界が今後目指す重要な方向性の 1 つです。今年は、ベトナム図書・読書文化の日の枠組みの中で、デジタル変革と技術応用に関する活動にも重点が置かれています。

グエン・マイン・フン情報通信大臣は、2024年の出版・流通に関する会議で次のように述べました。「出版は両方の分野で同時に運営されなければなりません。従来の分野は新たな技術の助けを借りて拡大し、品質と労働生産性を向上させます。一方、サイバースペースという新たな分野は、出版業界の市場拡大、新製品の創出、そして長期的な発展に貢献します。しかし、これら二つの分野は独立して運営されるのではなく、互いに補完し合っています。オンライン上でより優れたものがあれば、オンラインに移行し、その逆もまた然りです。」

[広告2]

ソース

![[ポッドキャスト] ハノイで500種類以上のOCOP商品を紹介する週](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/22/d144aac2416744718388dbae3260e7fd)

コメント (0)