タイビン省の稲作地帯に生まれ、クアンニン省で詩人としてのキャリアを築いたチン・コン・ロックは、主に海と島をテーマに作品を制作しました。そして最終的に、竹林と水田が広がる愛する故郷へと帰還しました。

詩人のTrịnh Công Lộcは、1952年6月5日にタイビン省ドンフン地区のホアロンコミューンで生まれましたが、生涯のほとんどをクアンニンで過ごしました。彼の詩的遺産は主にこのベトナム北東部に根ざしていると言えます。

チン・コン・ロックは、アメリカに対する抵抗戦争の中で成熟した世代の詩人です。そのため、 ハノイ教育大学文学部在学中から革命文学に触れていました。彼はハノイ教育大学文学部詩クラブの創始者であり、ハノイ大学詩クラブとの交流を促進し、ベトナム作家協会の若い作家たちと詩の交流を深めました。

文学部在学中から、チン・コン・ロックは中央および地方の複数の新聞に詩を掲載していました。「文学芸術」紙に掲載された彼の詩「茶色の帆」は、当時多くの若い読者の注目を集めました。詩人チン・コン・ロックは常に詩には魔力があると信じていました。そして若い頃、その魔力は彼の心にほぼ完全に浸透していたようでした。

チン・コン・ロックは大学卒業後、ドン・チュウ、そしてウオン・ビで教鞭を執りました。その後、ドン・チュウ地区党委員会宣伝部副部長、クアンニン省党委員会宣伝部副部長、そしてクアンニン省重要史跡管理委員会委員長を歴任しました。また、科学的社会主義の学位を取得し、歴史に関する研究、編集、出版に注力しました。しかし、詩への情熱は色褪せることはありませんでした。

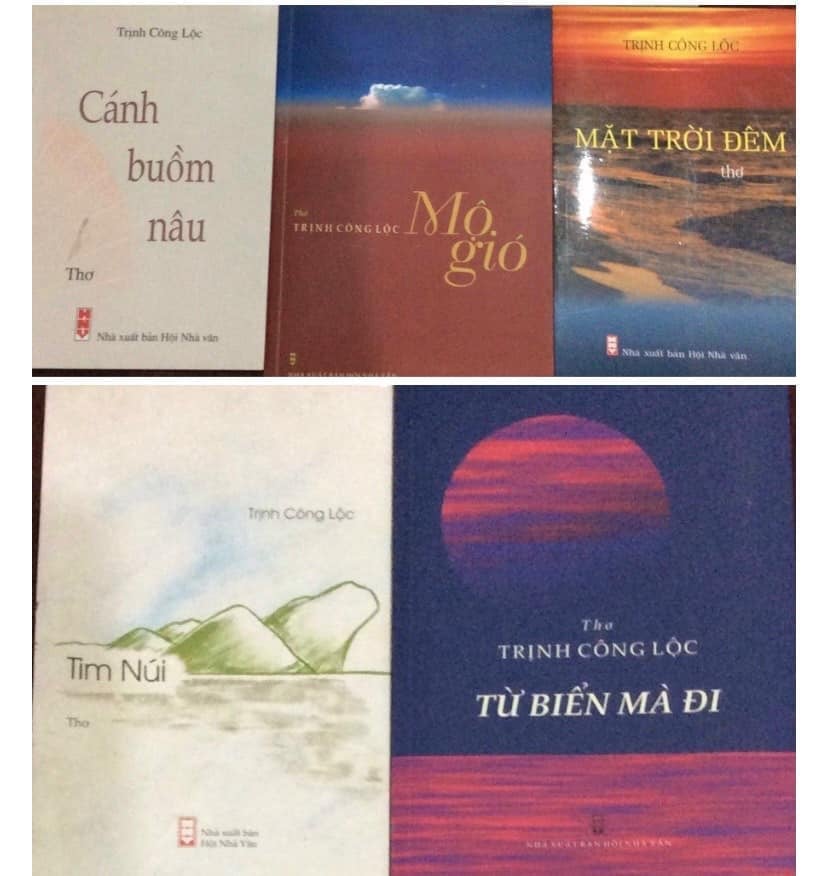

教師、宣伝担当官、文化活動家など、どのような役割を担っていても、彼は詩に深く傾倒し続けました。2011年には初の詩集『Brown Sail』を出版しました。1年後の2012年、詩人チン・コン・ロックは引退後、ベトナム作家協会に入会し、中央文学芸術理論批評評議会の事務所に異動しました。

彼は数百、いやそれ以上の詩を新聞に掲載していましたが、最初の詩集が出版されたのはそれから40年近く経ってからでした。これは、彼が詩を選ぶ際に読者をどれほど大切にしていたかを示しています。彼にとって、「詩は友と分かち合うための口実であり、運命の糸でもある」のです。

「褐色の帆」は彼の最初の作品でしたが、「風の墓」こそが鄭氏を真に定義づけた作品です。詩人鄭氏は生前、「風の墓」についてこう語っています。「私は風の墓に関する歴史的文献や図像を研究しました。歴史や航海、特に国境近くの波間に眠ることから得たインスピレーションが、『風の墓』を完成させるための詩的なインスピレーションと素材となりました。率直に言って、私は単に加筆を手伝ったに過ぎません。」

この詩について、ベトナム作家協会元会長の詩人フー・ティン氏は次のように述べた。「チン・コン・ロックの作品は、真に意義深い詩であり、偉大な価値観、すなわち全民族の力に焦点を当てています。新鮮な理解と深い思想によって、あらゆる疑念や偏狭さが払拭され、ただ偉大な共感だけが残ります。それは、全民族の力で祖国を守るというものです。」

その後、音楽家のヴー・ティエットが曲を作曲し、「海の叙事詩」を創作しました。この曲は2011年の詩と音楽のコンクール「これがベトナムの海」で2位を獲得しました。「風の墓」が受賞した後、詩人や音楽家たちは海と島々を題材にした作品を数多く創作しました。ベトナム作家協会詩評議会の元会員である詩人ダン・フイ・ジャン氏は、「チン・コン・ロックと『風の墓』は社会的な影響と『風の墓』症候群を生み出しました」と述べています。

実際、チン・コン・ロックは生前、海と島々をテーマにした詩を数多く書いていました。詩人チン・コン・ロックは、本稿の著者との対談の中で、生前こう語っています。「私はクアンニン省をはじめとする沿岸部や島嶼部の海と島々で40年近く過ごしましたが、海と島々への思いは一度も薄れたことはありません。創作活動のインスピレーションの源は、海と島々なのです。」

チン・コン・ロックは国境地帯の山、森、村々を題材にした詩も数多く残しています。彼はこの詩を、ミンチャウ島郡の殉教者チン・ヴァン・ヴーを追悼するために書きました。「網を投げる季節は戦いの季節でもある/海に出た者は帰ってこないこともある/その時、マングローブの森全体が戸惑う/葉がざわめき、枝にしっかりとしがみつく…/兵士たちを抱きしめたまま、彼は倒れた/まるでマングローブの森が互いに抱き合うように! 」

2020年、詩集『風の墓』は『海から』と共に、ベトナム作家協会国境島嶼文学賞で最優秀賞を受賞しました。その後、作曲家のド・ホア・アンがチン・コン・ロックの詩『風の墓』に曲を付け、『風の墓』を含む3曲で国家文学芸術賞を受賞しました。詩人チン・コン・ロックは、詩集『パンデミックの日々の思い』と『海から太陽を迎える』でベトナム人民軍総政治局からも賞を受賞しました。

海と島々を題材にしたチン・コン・ロックの詩は、リアリズム、ロマン主義、そして叙事詩が融合したインスピレーションに満ちている。中央文学芸術評論評議会の元委員であるホー・テ・ハ准教授は、次のように評価している。「チン・コン・ロックの詩の魂は、現実生活における経験と発見を通して、芸術家自身と市民自身の中に生まれた。それは、リアリズムとロマン、誠実で具体的でありながら、哲学的で幻想的でもある。」

クアンニン省について書かれたチン・コン・ロックの詩は、多くの発見を与えてくれる。「街は海に頭を乗せている/ハロン湾は雲のように波打つ/バイ・トー山は永遠のアコーディオンの木」。ハロン湾についての彼の詩は、非常に純粋で無垢だ。 「妖精のハロン湾/大地も空もそれを隠すことはできない/太陽さえも感情となり/誰かの目を惑わせる… 」。

彼は湾に浮かぶ船を眺め、こう発見した。「網が投げられている。それは海への愛の象徴だ。網と船はまるで恋人たちのようだ。小さな島々はすべて網の目に沿っている。網の目はそれぞれが広い海を表し、太陽を象徴している! 」これらは叙事詩的な要素に満ちた詩だ。「太古の道が再び森へと、そして海へと続いていく。幾千もの道が戦火の時代を通り抜けてきた。矢のように、クロスボウのように突き進む。竜や妖精の姿が舞い上がる… 」

島、国境、祖国、民族、そして国家の運命といったテーマは、作家としての責任感とともに、チン・コン・ロックの詩の中に織り込まれている。チン・コン・ロックは海と島々を主題とする詩人であるが、炭鉱を題材にした詩もまた一読に値する。石炭を題材にした詩は、不安に満ちている。「蜂の巣状の石炭」「石炭シフトへの突入」「石炭記念碑」といった詩は、その最も具体的な例証である。詩人は炭鉱労働者に共感し、敬意を表している。「石炭/一人っ子/何百万年もの間、大地は出産の苦しみを背負ってきた…/幾重にも重なり、深く/暗闇の中から巨大な石炭の木が育つ… 」(石炭、一人っ子)

あるいは詩「宝」の中で、「今は状況が違う/太陽を沈めることもない/貨車を急がせることもない/米を炊くために火を変えることもない/…炉の1メートルごとに/それぞれの命を数える/人生の肉を覆い尽くす… 」と詠っている。また、哲学的な視点も表現している。「石炭の季節/空の片隅に雲が集まる/下土の斜面、太陽が照りつける/雨が降り注ぎ、石炭が流れる/高い露天掘りの鉱山/鉱山の目は私の目になったのか/それとも石炭を探す坑道になったのか」(露天掘り)。

彼の詩に描かれる炭鉱夫は、ロマンチックで悲劇的な側面も持ち合わせている。 「変化の中へ/月は大地に黄金の輝きを投げかける/星々の瞳は憧れに満たされる/月日が流れ込む/空を肉で繕い/大地を血と骨で繕い/苦難を研ぎ澄まし/何世紀にもわたる石炭の坑道を開く」。詩人チェン・コン・ロックの詩は哲学的な性質を持つため、彼の作品は読者層をかなり限定している。「石炭と共に生きてきた者よ/シャベル、ハンマー、鉱脈、トンネル、そしてガス/探検隊/大地の暗い影/影もまた永遠である…/石炭、体内時計/現れる、原始的な生命力/闇は闇を殺す… 」という言葉は、一般の読者には理解できないだろう。

詩人チン・コン・ロックは、海だけでなく、ドンヴァン、ホアンモ、ケヴァン、ゴアヴァンといった山岳地帯を題材にした詩も数多く残しています。「カオ・シエム」という詩では、山々と森が雄大でロマンチックに描かれています。「 …バラン岩の音が目覚める/ケヴァンに響き渡る/小川と髪が絡み合う/ヤシの木がロープのように流れ/川と山を結びつける… 」

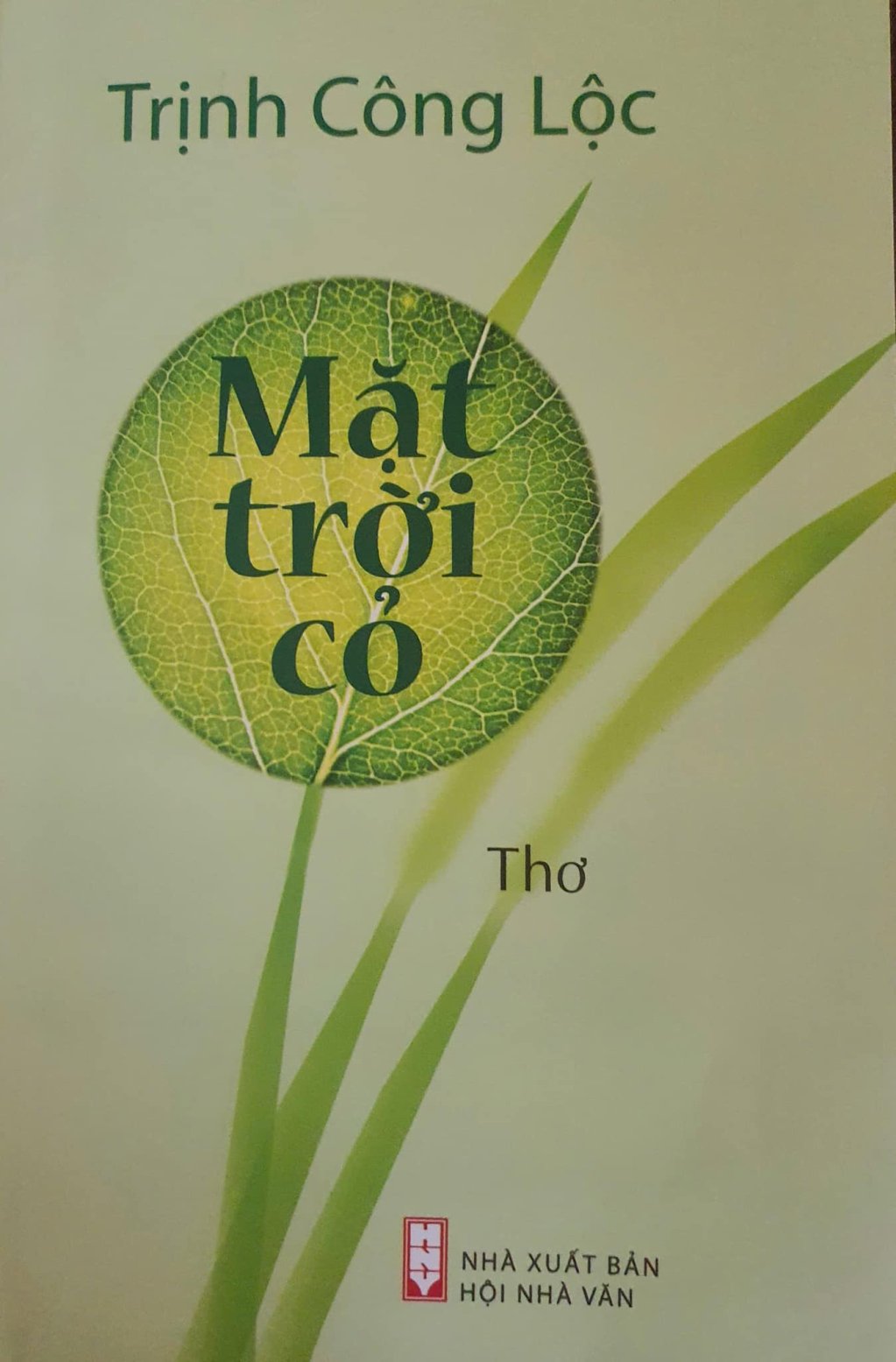

『風の墓』『海より』『山の嘆き』の成功に続き、彼は新たな詩集『草の太陽』を出版した。彼は太陽のイメージを熱心に探求し、太陽にちなんで名付けられた詩集を二つも出版した。詩集『夜の太陽』では、戦死した兵士たちの悲しみを綴ることで、国民精神を再び燃え上がらせた。…『草の太陽』に収められた詩は、思索と反省に満ちているが、もはや世俗的な事柄ではなく、彼自身について語っている。

「運命が来たら、私は草地へ帰る」と、詩人チン・コン・ロックは自身の「終着点」を予期していたかのように、晩年を祖国の地で過ごした。クアンニン省で、彼は海と島々というテーマに焦点を当てることで、自らの詩的方向性を見出したと言えるだろう。愛する故郷の馴染み深い田園地帯へと戻り、彼は新たな道を模索した。それは、自らを野花の鮮やかな緑へと変容させる道だった。

詩人チン・コン・ロックは故郷で数年間療養し、2025年2月15日午後3時30分、多くの友人、同僚、そして詩を愛する人たちの悲しみの中、彼の言葉を借りれば「草原に戻った」。「海から」、遠く疲れ果てた旅を経て、彼は故郷、田園の香りへと戻った。詩のインスピレーションの地で、チン・コン・ロックは確かに自らの光を見出したのだ。

ソース

コメント (0)