アメリカ、中国、ロシア、インドなど多くの国々が、貴重な水氷資源を利用するために月面に降り立とうとしている。

NASAの宇宙飛行士の月面滞在シミュレーション。写真: NASA

1968年12月6日、タイム誌は、ソ連の宇宙飛行士とアメリカの宇宙飛行士が月を目指して競争する、比喩的なイメージを表紙に描いた号を発行した。宇宙開発競争は、ソ連が1957年に世界初の人工衛星スプートニクを打ち上げた10年前に始まった。タイム誌がこの特集号を発行してから1年も経たないうちに、1969年7月20日、アポロ11号に乗ったアメリカの宇宙飛行士たちが月面に着陸した。しかし、その興奮はすぐに冷めてしまった。最後に人類が月に足を踏み入れたのは、1972年のアポロ17号の乗組員だった。ポピュラーサイエンス誌によると、現在まで、月へ再び足を踏み入れた者はいない。

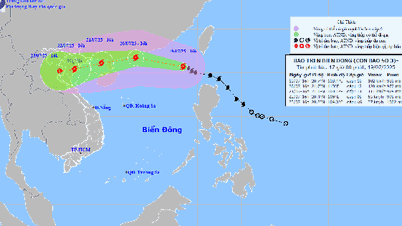

しかし、状況は変わりつつあります。NASAはアルテミス計画の一環として、2025年までに再び宇宙飛行士を月に送ることを約束しました。中国は2030年までに人類を月に着陸させる計画です。一方、地球の衛星への無人ミッションの数は増加しています。ロシアは47年ぶりに月探査競争に復帰し、先週末に月面着陸に成功したルナ25号ミッションに続き、インドは8月23日にチャンドラヤーン3号着陸船で月の南極への軟着陸を目指しています。これほど多くの国が月を目指している今、世界は第二の宇宙開発競争へと向かっているのでしょうか?

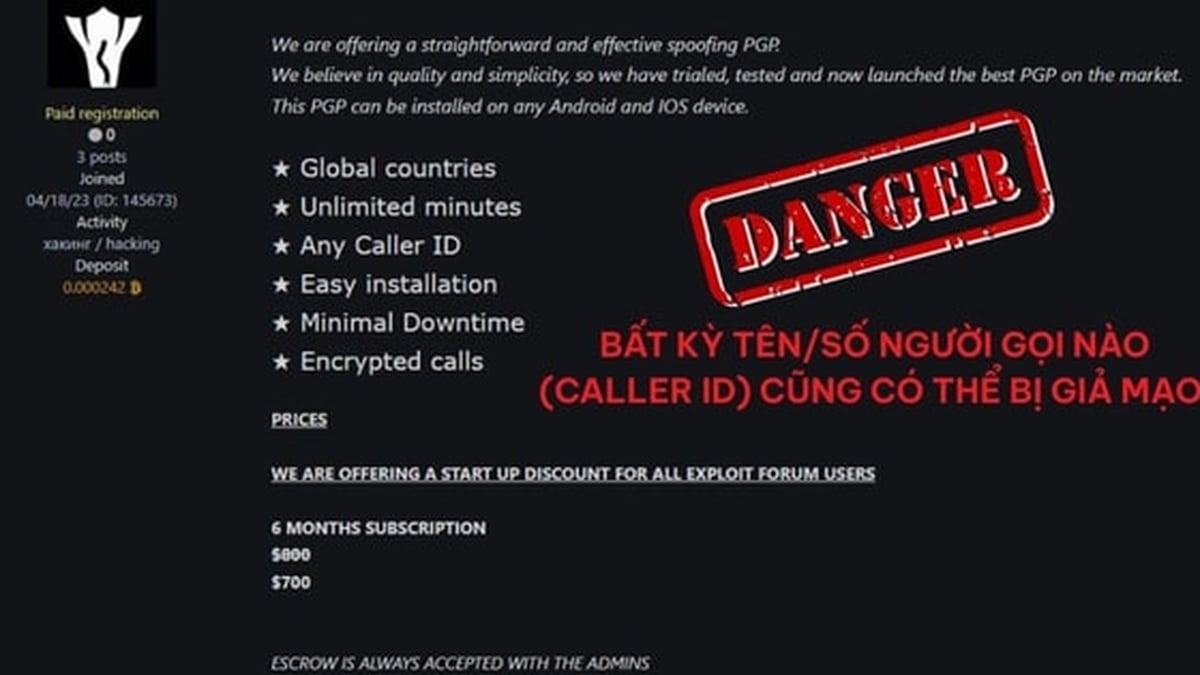

これは新しい競争ではないと、スミソニアン国立航空宇宙博物館の国際宇宙プログラム担当学芸員、キャスリーン・ルイス氏は語る。ルイス氏はこの状況をゴールドラッシュ、より正確には「氷ラッシュ」に例える。2018年、科学者たちは極地のクレーターの永久影で水氷を発見した。米国、中国、ロシア、インドは皆、この凍った資源がある月の南極に注目している。この水はロケット燃料や農産物の製造に利用できる可能性がある。しかし、地球から水を運ぶ船を打ち上げるのは重く、費用もかかる。ルイス氏によると、宇宙機関はまだ水氷の利用方法を見つけていないという。「でも、誰もがそこに行きたがります。なぜなら、そこに水氷があることを知っているからです」と彼女は言う。

その取り組みを支える技術基盤は、20世紀半ばとは大きく異なります。当時、米国とソ連は月への最初の到達技術を開発していました。ソ連は、月への有人ミッションを打ち上げるのに十分なパワーを持つ宇宙船の開発に苦戦していました。一方、米国はサターンVロケットを開発しました。これは、NASAのスペース・ローンチ・システム(SLS)ロケットが2022年後半に初飛行するまで、史上最強のロケットでした。

今日、多くの国、そして民間企業でさえ、宇宙船を月に送り込む能力を持っています。もはや目標は技術的優位性を誇示することではなく、各国は経済的自立と繁栄の前提条件となり得る技術の習得を急いでいます。したがって、「これらは21世紀を生き抜くために不可欠なサバイバルプログラムなのです」とルイス氏は述べました。

この意味で、現在の月探査計画の波は過去とは大きく異なります。なぜなら、二大国間の非軍事的な競争というよりは、より経済的な側面に重点を置いているからです。例えば、中国は過去30年間、経済発展と歩調を合わせながら宇宙探査を拡大してきました。

しかし、この状況は必ずしも変わらないわけではない。各国が月面で定期的に活動するようになれば、資源の開発・採掘権が未解決のままとなり、紛争の可能性が高まるだろう。1967年の宇宙条約は、各国が天体に対する主権を主張することを禁じているものの、天体における資源の利用は認めている。この条約では、資源の利用に地球上で利益を目的とした物質の採掘が含まれるかどうかは明確にされていない。

しかし、ルイス氏は、2019年のインドのチャンドラヤーン2号ミッションの失敗やロシアの最近のルナ25号ミッションが例証しているように、月は60年前に比べて到達が容易になったが、着陸はより困難になっていると述べており、弁護士や外交官がより具体的な答えを出すまでには長い道のりがあるかもしれない。

アン・カン(ポピュラーサイエンスによると)

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)