L'histoire ne commence pas dans un port africain obscur ni sur une ligne ferroviaire transasiatique, mais à Ashburn, en Virginie, où se trouvent les gigantesques centres de données d'Amazon Web Services. Peu de gens savent qu'une partie du financement des infrastructures de ce géant technologique provient d'institutions financières publiques chinoises.

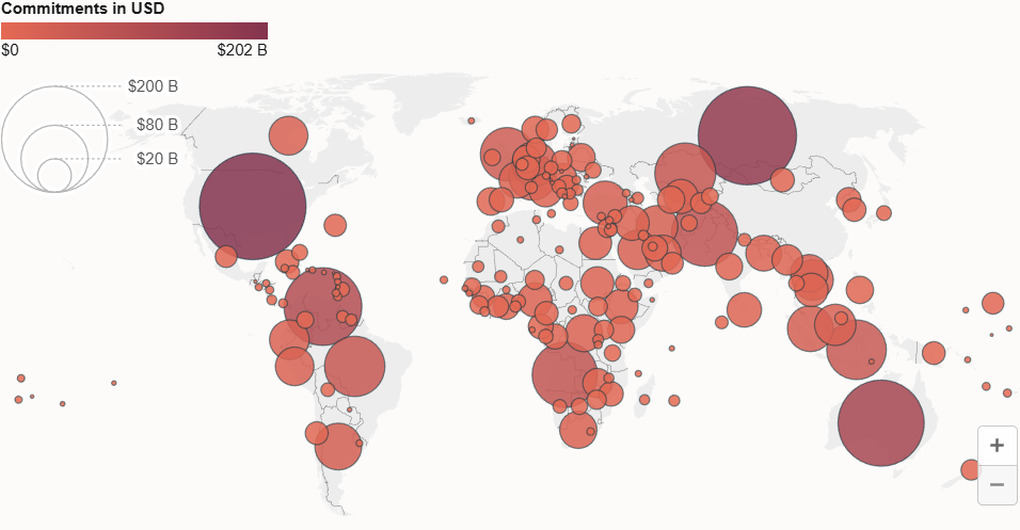

Il ne s'agit là que d'une petite partie d'un tableau financier mondial de 2 200 milliards de dollars récemment dévoilé par AidData, un institut de recherche du College of William & Mary (États-Unis).

Le rapport, publié le 18 novembre et basé sur des données provenant de plus de 30 000 projets dans plus de 200 pays entre 2000 et 2023, redessine complètement la carte des prêts chinois, avec des conclusions qui ont choqué les investisseurs et les entreprises.

La Chine a déboursé 2 200 milliards de dollars en prêts et en dons à plus de 200 pays et territoires entre 2000 et 2023 (Source : AidData).

De l'aide à l'investissement stratégique

Depuis vingt ans, l'image communément admise est celle d'une Chine dépensant plus de 1 000 milliards de dollars dans les pays en développement par le biais de son initiative « la Ceinture et la Route » (BRI), construisant des infrastructures en échange d'influence. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire.

Le rapport d'AidData révèle que la Chine a également investi une somme équivalente (près de 1 000 milliards de dollars) dans les pays à revenu élevé. Et en tête de liste des principaux bénéficiaires figurent les États-Unis, avec plus de 200 milliards de dollars investis dans près de 2 500 projets.

« Le volume réel des prêts chinois est deux à quatre fois supérieur aux estimations publiées précédemment », a déclaré Brad Parks, PDG d’AidData et principal auteur du rapport. « Cette découverte est surprenante, d’autant plus que les États-Unis mettent en garde les autres pays depuis des années contre les risques liés aux emprunts auprès de la Chine. »

Les flux de capitaux ne se limitent pas aux États-Unis. Le Royaume-Uni a reçu 60 milliards de dollars et les 27 États membres de l'UE un total de 161 milliards de dollars. Les puissances économiques européennes telles que l'Allemagne (33,4 milliards de dollars), la France (21,3 milliards de dollars) et l'Italie (17,4 milliards de dollars) figurent parmi les principaux clients.

Ce changement représente une évolution fondamentale dans la stratégie de Pékin, qui s’éloigne du rôle de donateur d’aide humanitaire pour se positionner comme un « créancier de premier plan », où les décisions de prêt sont de plus en plus liées aux priorités de sécurité nationale et à la puissance économique.

Les « goûts » d’investissement du géant : hautes technologies, minéraux et chaîne d’approvisionnement

Alors que les prêts aux pays pauvres sont axés sur les infrastructures de base, les capitaux qui affluent vers les pays développés ciblent des objectifs totalement différents : les infrastructures stratégiques, les minéraux critiques et, surtout, l’acquisition d’actifs de haute technologie.

Aux États-Unis, des fonds provenant de banques d'État chinoises ont financé des projets de gaz naturel liquéfié (GNL) au Texas et en Louisiane, des terminaux aux aéroports JFK (New York) et LAX (Californie), ainsi que des oléoducs et gazoducs essentiels. De plus, plusieurs entreprises du classement Fortune 500, telles qu'Amazon, Tesla, Boeing et Disney, ont également bénéficié de crédits de ces institutions.

Les fusions-acquisitions (F&A) sont particulièrement marquantes. Depuis le lancement par la Chine de sa stratégie « Made in China 2025 », la part des prêts utilisés pour financer des acquisitions dans des secteurs sensibles tels que l’IA, la robotique avancée, les semi-conducteurs, l’informatique quantique et la biotechnologie a explosé, passant de 46 % à 88 %.

L'acquisition, en 2019, d'une participation majoritaire dans Nexperia, fabricant néerlandais de puces, par la société chinoise Wingtech Technology en est un exemple frappant. Cette acquisition a ensuite fait l'objet d'un examen minutieux de la part des pays occidentaux. Début 2025, le gouvernement néerlandais a repris le contrôle de Nexperia après que Washington a durci sa réglementation en raison de préoccupations concernant la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs.

De tels accords, selon les experts, reflètent une stratégie soigneusement calculée pour contrôler les points névralgiques économiques, qu'il s'agisse des approvisionnements en ressources stratégiques ou des technologies clés de l'avenir.

Les banques chinoises ont fourni environ 200 milliards de dollars pour près de 2 500 projets aux États-Unis (Illustration : Adobe Stock).

Quand l’Occident tirera les leçons de la « stratégie de Pékin »

Le point le plus intéressant du rapport est que les pays du G7 semblent eux aussi commencer à « copier » le modèle chinois. Ils réduisent progressivement leur soutien aux agences d'aide traditionnelles et augmentent leurs prêts sous prétexte de sécurité nationale.

L'administration américaine a récemment soutenu l'acquisition de participations dans des actifs stratégiques tels que le port grec du Pirée et la mine de terres rares de Tanbreez au Groenland. Le Congrès américain envisage même de relever le plafond des prêts de la Société de financement du développement international (DFC) de 60 milliards de dollars à 250 milliards de dollars et de l'autoriser à opérer dans les pays à revenu élevé pour des raisons de sécurité.

Il devient de plus en plus difficile de suivre les flux financiers chinois. Pékin recourt à des mesures de sécurité renforcées : contrôle accru de l’information, utilisation de sociétés écrans dans les paradis fiscaux et exigence de clauses de confidentialité strictes dans les contrats.

L’objectif de la Chine n’est plus de se présenter comme un « bienfaiteur mondial », explique Brooke Escobar, co-auteure du rapport. La part de l’aide au développement dans son portefeuille de prêts a fortement diminué. Désormais, « son but est de consolider sa position de créancier incontournable », précise-t-elle.

Malgré les affirmations selon lesquelles les prêts chinois ralentissent, les données d'AidData indiquent le contraire. En 2023, la Chine devrait encore débourser environ 140 milliards de dollars, soit plus du double des États-Unis et bien plus que la Banque mondiale.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/trung-quoc-rot-2200-ty-usd-cho-vay-my-bat-ngo-la-khach-hang-lon-nhat-20251118204321969.htm

![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit le vice-Premier ministre et ministre de la Défense slovaque, Robert Kalinak](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/18/1763467091441_a1-bnd-8261-6981-jpg.webp)

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse rencontrent la communauté vietnamienne en Algérie](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/19/1763510299099_1763510015166-jpg.webp)

Comment (0)