Di sebuah ruangan kecil di gedung perawatan, anak-anak dengan jarum infus di lengan mereka berceloteh dan memanggil satu sama lain.

Seorang anak mendongak sambil mewarnai: "Guru, biarkan saya mengerjakan soal matematika lagi," lalu menunduk lagi seolah takut kehilangan momen normal yang langka itu.

“Kelas Kebahagiaan” masih diadakan secara rutin setiap hari Senin dan Jumat pukul 14.00-16.00 di Rumah Sakit Tan Trieu K.

Kelas bahagia dibuka mulai pukul 14.00 hingga 16.00 setiap hari Senin dan Jumat di Rumah Sakit Tan Trieu K (Foto: Manh Quan).

Di sini, anak-anak berjuang melawan setiap rasa sakit yang tumpul, sambil berpegang teguh pada setiap huruf, setiap perhitungan, dan setiap harapan.

Udara di ruangan itu terasa aneh, bercampur aroma antiseptik dan warna-warna cerah dari spidol, kertas gambar, dan patung-patung plester. Sesekali, terdengar bunyi bip mesin infus.

Tidak ada papan tulis biru atau kapur putih, tidak ada drum untuk mengumumkan kelas baru. Anak-anak duduk berdekatan mendengarkan guru, senyum ragu muncul dan mata berbinar-binar setelah menyelesaikan latihan kecil.

Di tengah penyakit dan perjuangan untuk hidup, ada kelas khusus.

Senyum kembali pada remaja itu setelah menjalani serangkaian hari perawatan.

Di dalam kelas, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun duduk diam mengamati. Ia kurus, wajahnya pucat. Namanya D.TD. Seandainya ia tidak didiagnosis pada bulan Juni, ia pasti sedang belajar bahasa Inggris sekarang untuk mempersiapkan ujian masuk SMA-nya.

D. TD (kiri) berpartisipasi dalam permainan pemanasan kelas yaitu mengoper cangkir (Foto: Manh Quan).

Saat permainan pemanasan, D. agak takut karena harus memegang cangkir agar tidak jatuh. Tangannya sedikit gemetar karena rasa sakit akibat infus, tetapi ia berusaha tetap tenang. Saat permainan kedua, remaja itu tertawa terbahak-bahak, wajahnya tampak rileks setelah berhari-hari terbaring di kamar rumah sakit.

Ini adalah pertama kalinya anak laki-laki itu mengikuti "Kelas Bahagia" setelah 5 bulan menjalani perawatan, jadi ia merasa gembira sekaligus gugup.

"Aku lelah, tapi aku tetap berusaha duduk karena ingin melanjutkan belajar. Kalau nanti sakitnya sudah tidak terlalu parah, aku akan kembali ke kelas," D. membungkuk untuk menyembunyikan senyum malunya.

Kegembiraan yang berumur pendek itu berbanding terbalik dengan rasa sakit fisik dan trauma mental yang dihadapi seorang anak laki-laki berusia 15 tahun.

Hampir semua rambutku rontok setelah kemoterapi. Di hari pertama kembali ke sekolah, teman-teman sekelasku menatapku dan bertanya kenapa aku tidak punya rambut.

"Aku cuma bilang aku mau cukur rambut biar jadi biarawati. Waktu itu aku tertawa, tapi pas pulang aku nangis. Aku minta Ibu mengantarku ke sekolah pagi-pagi dan menjemputku siang-siang biar teman-temanku nggak lihat. Meski begitu, aku tetap ingin sekolah karena aku merasa lebih bahagia bisa ketemu guru-guru dan teman-temanku lagi," kata D. dengan suara tercekat.

D. meneteskan air mata saat mengingat perkataan ceroboh teman-temannya saat dia sakit (Foto: Manh Quan).

Bagi D., perkataan ceroboh teman lebih menyakitkan daripada jarum infus.

Di rumah sakit, rasa sakitnya sering datang tiba-tiba. Suatu hari setelah infus, D. hanya bisa berbaring diam dan tidak bisa makan.

"Waktu diinfus, saya kesakitan banget sampai-sampai cuma mau berbaring. Tapi Ayah bawain makanan, jadi saya coba makan biar beliau senang. Saya pikir karena beliau repot-repot masak buat saya, saya nggak bisa melewatkannya," kata D.

Ibu PTN, ibu D, dengan lembut menyeka air mata putranya, mendengarkan setiap kata seolah-olah ia telah menahannya selama berbulan-bulan (Foto: Manh Quan).

Ibu D., Ibu PTN, duduk di samping putranya dan mendengarkan setiap kalimat seolah-olah ia telah menahannya selama sebulan penuh. Sejak putranya sakit, pikirannya melayang antara harapan dan ketakutan.

Ia ingat betul pagi hari tanggal 13 Juni, ketika ia membawa anaknya ke dokter karena mengira anaknya menderita radang usus buntu. "Dokter mengatakan anaknya menderita tumor jaringan lunak retroperitoneal yang telah bermetastasis 60-70%. Mendengar itu, saya langsung terkejut. Saya pikir masih ada harapan, jadi saya meminta dokter untuk mengizinkannya tinggal untuk menjalani perawatan," kenang Ibu N.

Perawatan selama 5 bulan telah menghabiskan biaya 150 juta VND, menghabiskan sisa uang tabungan keluarga. Buku merah rumah masih digadaikan di bank. Dalam situasi seperti itu, keinginan Ibu N. agar anaknya dapat hidup normal seperti anak-anak lainnya menjadi sebuah kemewahan.

Pemahaman D membuatnya semakin patah hati. Ibu N berkata dengan air mata mengalir di wajahnya:

Saya sudah mandiri sejak kecil. Saya sudah bisa memasak dan membantu ibu saya mengerjakan pekerjaan rumah sejak kelas satu SD. Saya kesakitan, tetapi saya menahannya karena takut menangis juga. Suatu hari, saya mengatakan kepadanya bahwa menjadi anak ibu saya dalam hidup ini adalah sebuah anugerah. Mendengar itu, hati saya hancur.

Para orang tua berdiri di pintu kelas, diam-diam memperhatikan senyum anak-anaknya setelah seharian berjuang melawan penyakit (Foto: Manh Quan).

Sore ini, setelah diinfus, D. menangis di kamar rumah sakit dan tidak mau pergi ke mana pun. Baru setelah para guru datang dan dengan lembut menyemangatinya, ia mau keluar ke lorong.

Bu N. berdiri di balik pintu kelas, menatap anaknya dalam diam: "Sudah lama sekali saya tidak melihatnya tersenyum seperti itu. Kelas ini membantu anak-anak melupakan rasa sakit mereka, saya rasa setiap rumah sakit seharusnya punya tempat seperti itu."

Guru yang "menjalankan pertunjukan" antara sekolah dan rumah sakit

Di ruangan kecil Departemen Pediatri, anak-anak duduk melingkar di sekitar meja rendah. Gelas kertas bergoyang lembut di tangan gadis itu dan berguling ke pangkuan anak di sebelahnya.

Suasana hangat guru dan siswa di Happy Classroom (Foto: Manh Quan).

Tawa riang pun pecah. Ibu Nguyen Thi Thuy Linh, seorang guru veteran Kelas Bahagia, mencondongkan tubuh untuk menopang siku gadis kecil itu dengan lembut dan menyemangatinya, "Kerja bagus, kamu melakukannya dengan sangat baik."

Yang termuda berusia 3 tahun, dengan rambut yang mulai menipis. Yang tertua berusia 15 tahun, dengan perban putih yang masih menempel di lengannya akibat transfusi darah pagi itu. Perbedaan usia tampaknya menciptakan jarak, tetapi kegiatan saling mengoper gelas membuat anak-anak menemukan titik temu dengan sangat cepat, seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama.

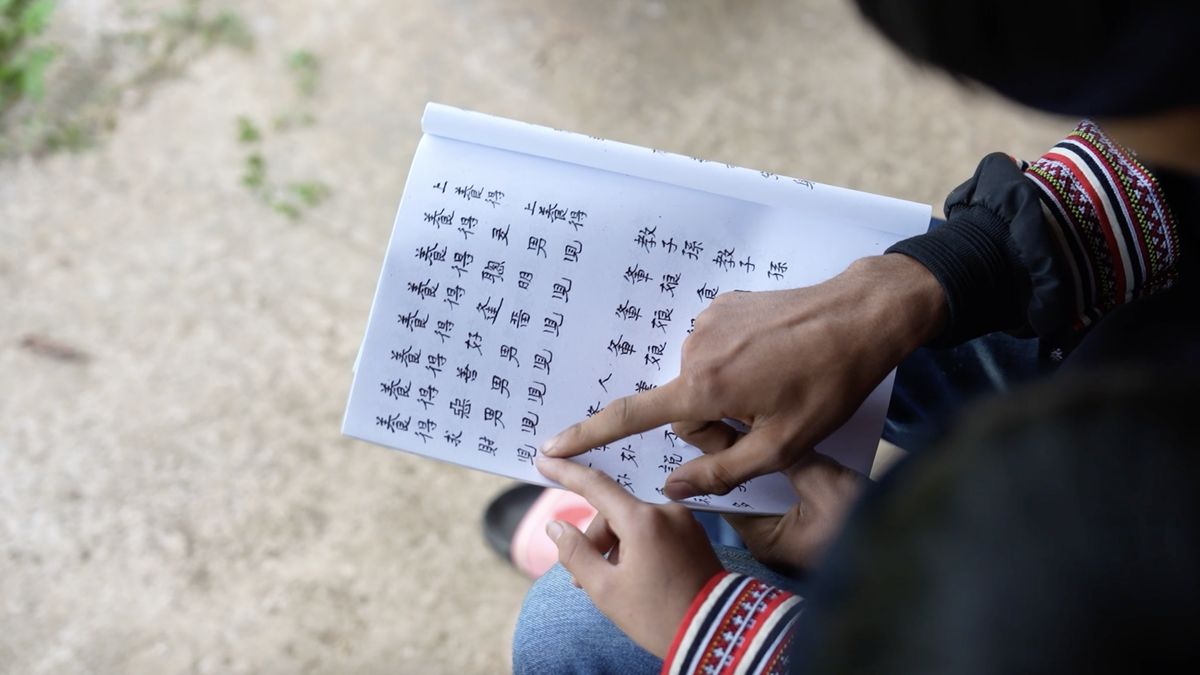

Guru datang lebih awal untuk menyiapkan meja dan kursi, menyiapkan permainan, dan membagi latihan yang sesuai dengan usia anak-anak (Foto: Manh Quan).

Untuk menciptakan momen yang menyenangkan, 3 guru datang lebih awal untuk menyiapkan meja dan kursi, memilih permainan, dan membagi latihan yang sesuai untuk setiap kelompok umur.

"Kelas bahagia tidak pernah memiliki jumlah atau usia yang pasti. Ada hari-hari di mana jumlah anak lebih dari 20, tetapi di hari-hari lain hanya beberapa anak yang cukup kuat untuk bangun dari tempat tidur," ujar Ibu Linh.

Hal tersulit bagi Bu Linh adalah selalu memilih pelajaran. Di sekolah, siswa bisa berbalik untuk mengambil pulpen, memiringkan kepala untuk mengamati, atau berlari ke papan tulis untuk mengerjakan soal matematika. Di rumah sakit, gerakan sekecil apa pun dapat menyebabkan jarum infus bergeser atau menyebabkan rasa sakit pada anak-anak.

Dalam kondisi seperti itu, setiap latihan menjadi masalah ganda: cukup mudah dilakukan, tetapi cukup menarik untuk membuat anak-anak ingin melanjutkan pelajaran berikutnya. "Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dan saya harus menghabiskan waktu berkali-kali lipat lebih banyak daripada mempersiapkan pelajaran biasa," ungkap guru muda itu.

Perbedaannya juga terletak pada ritme belajar yang selalu berubah. Kelas reguler memiliki jadwal yang stabil, sementara "Happy Class" bergantung pada kesehatan setiap siswa.

Beberapa mahasiswa masih tersenyum hari ini karena rasa sakitnya telah mereda, tetapi keesokan harinya mereka tidak dapat mengikuti kelas karena harus pergi ke ruang operasi. Banyak mahasiswa hanya dapat menghadiri beberapa sesi sebelum harus pulang untuk perawatan.

“Ada anak-anak yang sudah lama dirawat, lalu mengenal guru dan teman-temannya, lalu memperkenalkan teman-teman lainnya di kelas,” kata Ibu Linh.

Para guru yang telah hadir di kelas sejak awal proyek tetap bertahan meskipun jadwal mengajar mereka sibuk di sekolah (Foto: Manh Quan).

Staf kelas bahagia hampir tidak berubah selama bertahun-tahun. Guru-guru yang setia dengan kelas ini adalah mereka yang telah terlibat sejak awal dan terus menjalankan proyek ini meskipun jadwal mereka padat di sekolah.

Bahkan selama pandemi Covid-19, ketika rumah sakit membatasi kontak dan kelas terpaksa dilakukan secara daring, kelompok guru tetap mempertahankan ritme mengajar, menghubungi setiap orang tua dan mengirimkan tugas agar tidak ada anak yang tertinggal. Ketekunan tersebut menciptakan ikatan istimewa antara guru dan siswa, melampaui keterbatasan ruang kelas.

"Mendirikan kelas itu mudah, tetapi mempertahankannya seperti ini membutuhkan dedikasi yang tinggi. Melihat senyum di wajah anak-anak saat mereka pergi ke sekolah saja sudah cukup untuk membuat perjalanan bolak-balik antara sekolah dan rumah sakit terasa sepadan," ujar guru muda yang telah bergabung dengan kelas tersebut selama setengah dekade.

Mimpi pergi ke sekolah menabur benih kebahagiaan di dalam kelas

Selama 6 tahun terlibat dengan “Happy Class”, ketika ditanya apa yang membuatnya begitu bertekad, Ibu Pham Thi Tam, Kepala Sekolah Green Tue Duc Inter-level School, pendiri kelas tersebut, sering memulai dengan kisah seorang pasien anak berkebutuhan khusus.

Ia mengatakan, momen itulah yang membuatnya paham, bahwa ada anak yang hanya memimpikan sesuatu yang sederhana namun begitu mewah, hingga menjadi siksaan seumur hidup bagi para pendidik .

Catatan tempel warna-warni yang merekam emosi anak-anak ditempel di papan tulis sebelum kelas berakhir (Foto: Manh Quan).

Ibu Tam mengatakan bahwa Linh adalah seorang gadis berusia 7 tahun dari Nam Dan, yang tinggal bersama kakek-neneknya yang berusia lebih dari 70 tahun. Ibunya menderita penyakit mental, dan ayahnya meninggalkan keluarga ketika Linh masih kecil. Ketika ia dirawat di Rumah Sakit K, ia harus mengamputasi salah satu kakinya karena kanker tulang stadium lanjut, dan kemudian kaki lainnya.

Meski mengalami banyak kehilangan, Linh selalu muncul dengan senyum cerah dan berseri-seri bak bidadari kecil.

"Linh selalu bilang ke kami untuk tidak khawatir, dia tidak terlalu kesakitan. Itulah caranya menenangkan dunia di sekitarnya," kenang sang pendiri kelas dengan penuh emosi.

Linh tidak pernah bersekolah. Satu-satunya impiannya adalah bersekolah sekali seumur hidup. Ketika mendengar Linh berbisik tentang keinginannya itu, Bu Tam hampir terdiam.

"Saya merasa mimpi kecil bahwa anak-anak lain bisa menjalani ratusan hari seperti itu setiap tahun. Tapi bagi Linh, itu sesuatu yang tak akan pernah terwujud," ujarnya.

Tak lama kemudian, Bu Tam meminta izin rumah sakit untuk mengantar Linh ke sekolah. Pagi itu, ia naik ke kelas satu, di hadapan gurunya dan anak-anak seusianya. Linh terus mengangkat tangannya, matanya berbinar-binar dengan kegembiraan yang langka.

"Hari itu, saya benar-benar merasa bahwa belajar membantunya melupakan rasa sakitnya sendiri. Linh menjalani hari sekolah yang sesungguhnya," ujar Ibu Tam.

Kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seminggu kemudian, kondisinya memburuk. Linh harus meninggalkan rumah sakit dan pulang. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia.

"Linh adalah orang pertama yang menanamkan pertanyaan dalam diri saya: jika seorang anak hanya ingin bersekolah sekali, berapa banyak anak lain yang menunggu hal yang sama? Saat itulah saya menyadari bahwa saya harus mengikuti kelas ini dengan segala cara," kata Ibu Tam.

Dari penderitaan itu, model "Kelas Bahagia" mulai terbentuk. Setelah rumah sakit setuju untuk mendukung, hanya dalam waktu 1 minggu, meja, kursi, dan dokumen telah dibawa ke departemen Pediatri.

Kelas di Rumah Sakit K mulai beroperasi dan dengan cepat menjadi wadah dukungan spiritual bagi ratusan anak setiap tahunnya. Setelah itu, Ibu Tam mendirikan kelas lain di Institut Hematologi dan Transfusi Darah Nasional dan kelas lain di sebuah pagoda untuk anak yatim.

Model Kelas Bahagia telah direplikasi, menjadi dukungan spiritual bagi ratusan anak setiap tahun (Foto: Manh Quan).

Dari impian seorang gadis yang tidak pernah bersekolah, model tersebut menyebar dan menjadi nafas kehidupan baru di departemen perawatan.

"Semua orang mengira kami datang untuk memberi anak-anak sesuatu. Tapi nyatanya, anak-anak memberi kami kekuatan dan membuat kami menyadari betapa beruntungnya kami," ujar kepala sekolah dengan penuh emosi.

Pelajaran berakhir, guru mengumpulkan lembar kerja dan meminta untuk bertemu kembali dengan anak-anak. Anak-anak mengangguk dan tertawa seolah-olah tak ada yang tersisa selain kegembiraan di depan mereka.

Dua jam belajar yang singkat tiba-tiba menjadi waktu yang langka bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan sesuai dengan usianya.

Kelas yang diberi nama “kebahagiaan” karenanya tidak hanya mengajarkan huruf-huruf, tetapi juga menyalakan harapan, menumbuhkan keberanian, dan memberi jiwa-jiwa kecil pijakan untuk terus melangkah maju, meskipun masih banyak tantangan di depan.

Sumber: https://dantri.com.vn/suc-khoe/kiet-que-vi-chua-ung-thu-cau-be-van-om-uoc-mo-duoc-quay-lai-truong-hoc-20251202154128499.htm

![[Foto] Cat Ba - Pulau surga hijau](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F04%2F1764821844074_ndo_br_1-dcbthienduongxanh638-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[VIMC 40 hari kecepatan kilat] Pelabuhan Da Nang: Persatuan - Kecepatan kilat - Terobosan menuju garis finis](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/04/1764833540882_cdn_4-12-25.jpeg)

Komentar (0)