インドの諜報外交は、現在の地域および世界規模の同盟構築戦略に適合している。

これは、シンガポール国立大学南アジア研究所の客員教授であるラジャ・モハン氏が、インディアン・エクスプレス紙に最近掲載した論説で述べた見解である。簡単に言えば、情報外交とは同盟国政府や安全保障機関と情報を共有することである。インドの機関と志を同じくする国の機関との定期的な交流は、インド政府が孤立主義から効果的な情報パートナーシップの構築へと転換しつつあることを明確に示している。

|

| インド・ニューデリーで開催されたライシナ・ダイアログ2024。(出典:PTI) |

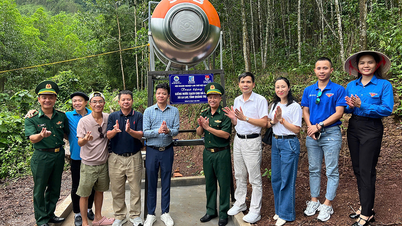

インド人学者は、ニューデリーの外交的影響力の拡大を浮き彫りにする最近の3つの画期的な出来事を挙げている。まず、オブザーバー・リサーチ・ファウンデーション(ORF)とインド外務省が主催する年次会合「ライシナ・ダイアログ」は、 世界中から閣僚、政府関係者、学者、政策研究者を集め、インドを中心としたグローバル・アジェンダを推進している。

二つ目のイベントは、ベンガル湾で2年に一度開催されるミラノ多国間海軍演習です。多くの国の海軍指導者が一堂に会し、パートナーシップの構築と海洋安全保障問題の議論を行います。最後に、あまり注目されていないものの、同様に重要なイベントとして、多くの国の情報機関高官が合同で会合を開くライシナ対話があります。

ラジャ・モハン氏は、インドにとって、新たな情報外交は、ライシナ・フォーラムの演説外交やミラン演習の海軍外交と同様の影響力を持つ可能性があるとコメントした。

フォーラム外交

これら3つの出来事は、国際政治におけるより広範な潮流を反映しています。21世紀に入り、国際協力が活発化するにつれ、国際社会は国際貿易、政治、技術、そして軍事問題への関心をますます高めています。その結果、外交・安全保障に特化したシンクタンクやメディアが急増しました。

外交政策と安全保障に関する国際会議の増加も、この傾向の一環と言えるでしょう。例えば、アスペン安全保障フォーラム、ミュンヘン安全保障会議、シャングリラ対話などは、米国、欧州、アジアの安全保障問題に焦点を当てています。世界が軍事的、経済的圧力と勢力競争にさらされる中、これらのフォーラムは多くの国々の間で情報交換を促進し、世界の平和と繁栄を脅かすリスクの軽減に貢献しています。

外国のメディア、学界、そして市民社会に働きかけ、世論に影響を与えることは、常に国家運営の一部であり、インドも例外ではない。外務省広報局や在外インド大使館は、長年にわたりこうしたアウトリーチ活動に取り組んできた。インド産業連盟(CII)やインド商工会議所連合会(FICCI)といった組織は、1990年代初頭の経済改革開始以来、外交ネットワーク構築の先駆者として活躍してきた。「過去10年間で私たちが目にしてきたのは、会議外交を通じたこうしたアウトリーチ活動の強化だ」とラジャ・モハン氏は述べている。

2016年の開始からわずか8年で、ライシナ・ダイアログはグローバル戦略コミュニティにとって「必須」のイベントとなりました。インド外務省はまた、カーネギー・インディアが主催する年次グローバル・テクノロジー・サミットを支援しており、このサミットはテクノロジー、政策、地政学に関する問題を議論する主要な国際フォーラムとなっています。

インド外務省が参加した他の会議には、プネ国際センターの年次アジア経済フォーラムやインド財団のインド洋会議などがあります。特に注目すべきは、外務省が非公式外交ルート(トラック2)に対する見方を転換し、「ディスコース外交」が認識形成や、政府関係者、ビジネスリーダー、学者、アナリスト、コンサルタント、メディアを結びつける国際ネットワークの構築において重要な役割を果たすことを認識したことです。

海軍外交

ミラノ演習は、はるか昔から続く海軍外交の一環である。海軍は常に、国家にとって柔軟な戦力投射と外交の手段であり続けてきた。インドにおいては、改革期に海軍が最初に軍事外交に関与し、インド国防当局の「非同盟」の伝統から脱却した。米国との年次マラバール演習と多国間ミラノ演習は、1990年代初頭のインド海軍による初期の取り組みの一つであり、今日のインド太平洋におけるインドの新たな戦略的立場を反映している。

ミラン演習は1995年に開始され、ベンガル湾に海軍部隊を集め、地域の海洋安全保障について協議するものでした。アンダマン諸島・ニコバル諸島海域で行われたミラン演習には、インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、インドの5カ国が参加しました。

演習の規模は年々拡大しており、ミラノ2022では39カ国の海軍が参加しました。今年は2月19日から27日まで、アーンドラ・プラデーシュ州ヴィシャーカパトナムで実施され、多くの国から約50の海軍が参加しました。

諜報外交

記事の著者は、諜報機関は大部分が公衆の目に触れないままではあるものの、外交官や軍隊と並んで国家安全保障の不可欠な部分を担っていると述べている。内外の脅威に対する最前線の防衛線として、諜報活動は古代から国家運営の重要な部分を担ってきた。

近年、国際テロリズムの台頭、国境を越えた犯罪ネットワークの拡大、革新的な経済競争、知的財産保護の必要性の高まり、大国間の競争の復活、そして国内および世界のダイナミクスを再構築する新技術の影響により、国家安全保障におけるインテリジェンスの役割は著しく増大しています。専門家のラジャ・モハン氏は、国家安全保障におけるインテリジェンスの新たな重要性こそが「インテリジェンス外交」という考え方につながったと主張しています。

情報外交とは、同盟国の政府や安全保障機関との情報共有と理解できます。例えば、米国はオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、英国といったアングロサクソン系の同盟国と緊密な情報収集・共有ネットワークを構築しています。

米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドを含むファイブアイズ情報同盟と同様に、新たな課題が従来の同盟の枠を超えていく中で、米国はより幅広いパートナーシップを追求するだろう。したがって、情報協力はこの戦略の不可欠な要素となる。

安全保障上の課題が増大する中、インドにとって情報外交は重要となっている。ライシナ対話の場を通じたインドの情報機関と志を同じくする国の情報機関との定期的な交流は、冷戦後の数十年間の孤立主義から、今日における効果的な情報協力体制の構築へとインドが転換していることを如実に示している。

デリーの情報外交は、地域および世界規模の同盟関係を構築するというインドの現在の戦略に合致するものである。また、19世紀後半から存在する情報局とその傘下の諸機関を含む、インドの情報機関の近代化においても重要な役割を担っている。

[広告2]

ソース

![[写真] ケオパゴダにある約400年前の宝物、トゥエットソン像を拝む](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764679323086_ndo_br_tempimageomw0hi-4884-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[写真] ラオス建国記念日50周年を祝うパレード](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764691918289_ndo_br_0-jpg.webp&w=3840&q=75)

コメント (0)