Премьер-министр неоднократно присутствовал на строительной площадке рано утром или поздно вечером, работая в течение всего праздника Тет над устранением трудностей и препятствий прямо на месте, требуя распределения государственного инвестиционного капитала в соответствии с планом.

Полностью осознавая эту важность, с самого начала своего срока премьер-министр Фам Минь Чинь непосредственно руководил, поощрял и инспектировал на месте ряд ключевых государственных инвестиционных проектов по всей стране. Премьер-министр неоднократно присутствовал на строительной площадке рано утром или поздно вечером, работая в течение всего праздника Тет над устранением трудностей и препятствий прямо на месте, требуя распределения государственного инвестиционного капитала в соответствии с планом. Политическая решимость очевидна, но для реализации целей развития премьер-министру и правительству необходим сопутствующий институт: открытый, гибкий, прозрачный и эффективный Закон о государственных инвестициях.

В настоящее время правительство представило на рассмотрение 9-й сессии 15-го Национального собрания закон о внесении поправок во многие законы в области инвестиций, финансов и бюджета, включая Закон о государственных инвестициях.

Фактически действующий Закон о государственных инвестициях создал относительно полную и строгую правовую базу для подготовки, оценки, утверждения и надзора за инвестициями с использованием средств государственного бюджета. Благодаря Закону постепенно повысилась фискальная дисциплина и эффективность использования государственного инвестиционного капитала, что ограничило ситуацию разрозненных, фрагментированных инвестиций и потерь. Многие важные принципы, такие как публичность, прозрачность, децентрализация ответственности и общественный надзор, были институционализированы, что способствовало укреплению управления государственными инвестициями во всей системе.

Однако в новых условиях развития — с учетом требований быстрого восстановления экономики, содействия цифровой трансформации, масштабных инвестиций в инфраструктуру и привлечения частных ресурсов — ограничения гибкости, совместимости и синхронизации при реализации Закона о государственных инвестициях становятся все более очевидными. Поэтому реформирование Закона о государственных инвестициях направлено не на отрицание существующих достижений, а на совершенствование институтов и устранение узких мест, с которыми мы сталкиваемся, отвечая практическим требованиям.

Основные узкие места в Законе о государственных инвестициях

Одна из наиболее распространенных жалоб заключается в том, что процесс государственных инвестиций слишком многоуровнев, ему не хватает интеграции и гибкости. Начиная с этапов разработки инвестиционной политики, оценки и утверждения проекта, распределения среднесрочных планов капиталовложений по годовому капиталу и последующей корректировки планов капиталовложений — каждый этап требует консультаций, подачи документов в компетентные органы и предоставления дополнительных документов в соответствии с различными формами. В этом процессе задействовано множество агентств, что приводит к дублированию, затягиванию сроков и нечеткости обязанностей. В результате упускаются инвестиционные возможности, задерживается начало строительства проектов, а эффективность использования капитала существенно снижается.

Ситуация «деньги, лежащие без дела в казне» уже не является локальным явлением, а превратилась в хроническую болезнь, повторяющуюся на протяжении многих лет подряд. В результате многие инфраструктурные проекты отстают от графика, затраты завышаются, возможности роста упускаются, а самое главное — доверие к политике правительства подрывается.

Когда проект застрял и не может быть оплачен из-за проблем с землей, проектной документацией или процедурами торгов, перевести капитал на другой проект непросто, поскольку закон слишком строг. Это создает эффект «перегрузки всей линии»: небольшое узкое место может остановить весь план государственных инвестиций сектора, местности или даже всего финансового года.

Хотя Закон о ГЧП 2020 года установил отдельную правовую базу для проектов государственно-частного партнерства, при использовании государственного капитала для поддержки строительных работ этот капитал по-прежнему должен следовать процедурам Закона о государственных инвестициях. Согласно пункту 5 статьи 70 Закона о ГЧП государственный капитал управляется как подпроект или отдельная статья и полностью регулируется законодательством о государственных инвестициях.

Одновременное применение Закона о ГЧП и Закона о государственных инвестициях делает процедуры реализации проектов сложными, длительными и негибкими, что противоречит характеристикам модели ГЧП. Это увеличивает правовые риски, вызывает опасения в частном секторе и влияет на возможность мобилизации внебюджетного капитала. Чтобы преодолеть это, необходимо пересмотреть и скорректировать механизм координации между двумя законами таким образом, чтобы он был понятным, кратким и удобным для реализации.

Закон устанавливает довольно серьезную юридическую ответственность, но не содержит ясных критериев оценки или принципов обработки ошибок. Это приводит к чувству тревоги и страху быть обвиненным в совершении ошибок в процессе внедрения, даже если это всего лишь техническая или процедурная ошибка. В условиях несовершенства законов и непоследовательных указаний многие должностные лица выбирают принцип «лучше ничего не делать, чем делать что-то неправильно». Личная безопасность преобладает над мотивацией к действию ради эффективности работы.

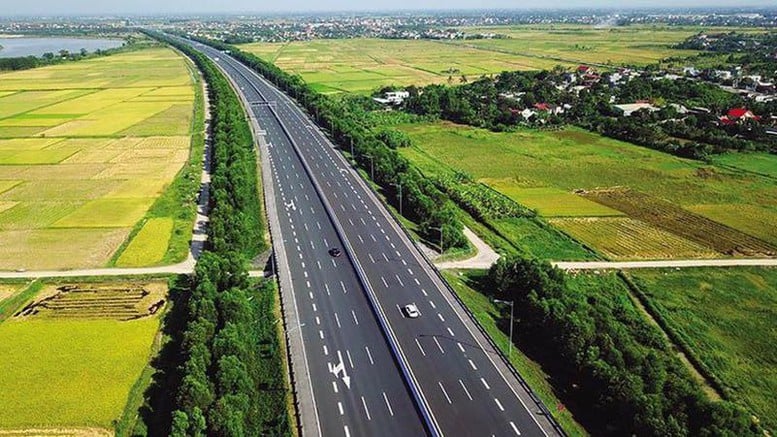

Государственные инвестиции являются движущей силой развития.

Основная причина институциональной перегрузки

Узкие места в реализации Закона о государственных инвестициях являются не только результатом отсутствия единообразия в руководящих принципах реализации или кадровом потенциале на местах, но и вытекают из основных проблем в законодательном мышлении, институциональной структуре и подходах к управлению рисками в государственном секторе.

Закон о государственных инвестициях был разработан в контексте ужесточения дисциплины и предотвращения потерь, поэтому основная идея заключается в контроле затрат, а не в стимулировании результатов. Каждый процесс и процедура разработаны как уровень защиты от ошибок, но непреднамеренно становятся барьером, замедляющим работу всей системы. В результате, вместо того чтобы создать механизм, поощряющий инновации, смелость мыслить и смелость действовать, Закон поощряет менталитет безопасности и избегания.

Хотя Закон о государственных инвестициях классифицировал проекты по группам A, B, C с соответствующими процедурами, в действительности это различие в основном ограничивается уровнем полномочий по принятию инвестиционных решений, сроками оценки и процедурой утверждения и пока не привело к появлению четко иной системы административных процедур, механизмов мониторинга или моделей управления. Многие процедуры по-прежнему применяются относительно единообразно, из-за чего некоторые небольшие проекты с низким уровнем риска подвергаются громоздким процессам, что приводит к потере времени и ресурсов. Это свидетельствует о том, что в Законе по-прежнему отсутствует продуманный механизм управления рисками, который является стержнем современной модели управления государственными инвестициями во многих развитых странах.

Хотя в Законе провозглашен принцип децентрализации, в действительности полномочия по принятию решений по-прежнему сосредоточены на центральном уровне, особенно на этапах корректировки планов капиталовложений, изменения инвестиционной политики или утверждения портфелей проектов. Населенный пункт является лишь реализующей единицей, но связан процессом запроса-предоставления. Постановка задач без предоставления достаточных полномочий и инструментов для их корректировки лишает местных чиновников возможности активно решать практические проблемы, что приводит к пассивности и зависимости.

В настоящее время государственный инвестиционный контроль по-прежнему в основном сосредоточен на предыдущих этапах — утверждении, оценке и принятии, — в то время как более поздние этапы, такие как реализация, принятие и оценка эффективности, не имеют сильного и независимого механизма мониторинга. Система мониторинга основана на людях, бумажных записях, в ней отсутствуют технологические приложения и цифровые данные. Это не только не позволяет избежать ошибок на практике, но и создает излишнюю нагрузку на начальном этапе, замедляя весь процесс реализации инвестиций.

Из основных причин, упомянутых выше, следует, что внесение поправок в Закон о государственных инвестициях — это не просто техническая корректировка, а требует комплексного реформаторского мышления — перехода от верховенства закона старого образца к современному управлению, ориентированному на эффективность и результаты.

Чтобы государственные инвестиции действительно стали движущей силой роста, а не тормозом развития, необходима фундаментальная институциональная реформа.

Радикальные реформаторские решения в соответствии с международными стандартами

Если государственные инвестиции действительно должны стать движущей силой роста, а не тормозом развития, Вьетнаму необходимы фундаментальные институциональные реформы, а не просто технические исправления. Такая реформа должна основываться на четырех основных принципах современного государственного управления: расширение прав и возможностей – подотчетность – разумный мониторинг – ориентация на результаты . Конкретно:

Во-первых, необходимо оптимизировать и интегрировать разрозненные процедуры. Этапы предложения проекта, оценки, утверждения и распределения капитала необходимо объединить в один непрерывный процесс, а не разделять на множество уровней, как это происходит в настоящее время.

В частности, необходимо применять модель «скользящего плана» — общепринятую международную практику — вместо составления фиксированных пятилетних и годовых планов. (Это инвестиционный план, который периодически (ежегодно или ежеквартально) пересматривается, обновляется и корректируется на основе утвержденного среднесрочного плана , а не составляется один раз и затем «размечается» на 5 лет). Благодаря этому проекты можно гибко обновлять по мере наступления благоприятных условий, избегая траты времени на ожидание новой фазы.

Нам необходимо отойти от подхода «один размер подходит всем» и вместо этого создать процессуальную систему, основанную на классификации рисков и шкале инвестиций. Небольшие проекты с низким уровнем риска (например, реконструкция зданий на уровне общин, внутригородская инфраструктура и т. д.) должны применять оптимизированный процесс, делегируя больше полномочий населенным пунктам. Крупные проекты с высоким уровнем риска требуют более строгих процессов, независимой оценки и общедоступной информации для социального мониторинга.

Такой подход не только экономит время и ресурсы, но и сосредотачивает контроль на тех местах, где риски высоки, — в соответствии с принципом «управления на основе рисков», широко применяемым в странах ОЭСР.

Мы должны перейти от «формальной децентрализации» к «существенной децентрализации». Местные органы власти и министерства должны принять решение о корректировке планов капиталовложений в рамках отведенной им сферы деятельности, вместо того чтобы спрашивать мнение центрального правительства по каждому небольшому изменению.

Наряду с этим необходимо применять модель «договора ответственности» между центральным и местным уровнями, в которой делегирование полномочий идет рука об руку с индивидуализированной ответственностью. Любой, кто не завершает процесс выплаты, должен оцениваться и решаться в соответствии с результатами, а не обвинять процесс.

В настоящее время доля государственного капитала в проектах ГЧП по-прежнему должна полностью соответствовать процедурам Закона о государственных инвестициях, что приводит к громоздким и длительным процедурам и снижению гибкости, которая является основной сильной стороной модели ГЧП. Поэтому необходимо ограничить сферу применения Закона о государственных инвестициях только государственным капиталом, а не распространять ее на весь проект, одновременно упростив административные процедуры и обеспечив гармонизацию двух Законов посредством взаимосвязанных инструкций или соответствующих поправок. Это решение будет способствовать высвобождению частных ресурсов, стимулированию инвестиций в инфраструктуру и повышению эффективности государственно-частного партнерства.

Возврат инвестиций происходит не при рассмотрении документов, а в конечных результатах на местах. Необходимо выстроить независимую систему постаудита — оценить реальную эффективность проекта после его завершения и сделать ее публичной для создания давления со стороны общества.

Вместо того чтобы нагромождать процессы предварительного одобрения, позвольте местным органам власти проявить инициативу и нести ответственность за результаты, как это делают Новая Зеландия и Канада.

Наконец, и это самое главное, необходимо оцифровать всю экосистему. Государственные инвестиции На национальном уровне необходимо создать интегрированную систему данных (панель мониторинга), связывающую Государственное казначейство, Министерство финансов, местные органы власти и инвесторов.

Информацию о ходе выполнения, выплатах, проблемах и эффективности выпуска продукции необходимо обновлять в режиме реального времени и публиковать на цифровых платформах. Это не только умный инструмент наблюдения, но и противоядие от страха ответственности, поскольку все прозрачно.

Необходимость институциональной революции в государственных инвестициях

Внесение поправок в Закон о государственных инвестициях — это не просто техническая корректировка, а институциональная революция — переход от контролирующего мышления к творческому мышлению.

Для этого необходимо переработать Закон о государственных инвестициях в соответствии с современными принципами управления: расширение прав и возможностей — подотчетность — интеллектуальный мониторинг — ориентация на результат. Только тогда государственные инвестиции действительно станут движущей силой развития, а не будут узким местом, как сегодня.

ТС. Нгуен Си Зунг

Источник: https://baochinhphu.vn/nhung-nut-that-can-thao-go-trong-dau-tu-cong-102250523061713674.htm

![[Фото] Команды народной полиции T&T 1 и Ho Chi Minh City 1 выиграли чемпионаты среди мужских и женских команд](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/22/39db06ae67cb4001b7a556e8d9a56d07)

![[Подкаст] Неделя, на которой в Ханое было представлено более 500 продуктов OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/22/d144aac2416744718388dbae3260e7fd)

Комментарий (0)