Mit herausragenden Werken wie „Zwei Kinder“, „Das gelobte Land“, „Unbeständig“ und „Grenze“ hat Ta Quynh Tu Publikum und Fachleute gleichermaßen beeindruckt und seinen eigenen Weg eingeschlagen. Seine Filme verzichten auf jeglichen Kommentar und konzentrieren sich stattdessen auf das Schicksal und das Leben derer, die vom Schicksal benachteiligt sind.

Wir hatten die Gelegenheit, den Regisseur und verdienten Künstler Ta Quynh Tu in den Tagen vor dem 100. Jahrestag des Tages der Revolutionären Presse in Vietnam zu treffen und erfuhren mehr über seine Lebensgeschichte, seine Karriere und seine wertvollen Erinnerungen an das Filmemachen.

Ta Quynh Tu (weißes Hemd, rechts) arbeitet im Covid-19-Epidemiezentrum in Ho-Chi-Minh -Stadt.

Das Thema kommt manchmal in... Träumen zur Sprache.

PV: Wenn der Name Ta Quynh Tu fällt, denken viele sofort an die Rolle des Regisseurs, Drehbuchautors und Kameramanns. Wie sind Sie zum Fernsehen und zu Dokumentarfilmen gekommen?

Regisseur Ta Quynh Tu: Ich habe als Kameramann angefangen. Um aber wirklich zu verstehen, warum ich diesen Beruf gewählt habe, muss ich mich an die Geschichte eines faulen Jungen erinnern, der keine Perspektive hatte. Meine Eltern waren damals schon alt und mussten als Fabrikarbeiter hart arbeiten. Sie sagten mir nur, dass ich fleißig lernen müsse, um der Armut zu entkommen. Meine gesamte Ausbildung, meine Berufswahl und meine Zukunftspläne lagen ganz in meiner Hand.

Obwohl ich daran erinnert wurde, war ich immer noch… zu faul zum Lernen! Während meine Freunde sich voller Begeisterung für die Hochschulaufnahmeprüfung anmeldeten, wusste ich nicht, was ich wählen sollte, also… ging ich nach Hause und half meiner Familie auf dem Feld. Ich hatte das Feld noch nicht fertig gehackt, als die Sonne hoch am Himmel stand und immer heißer wurde. Mitten auf dem riesigen Feld sitzend, spürte ich seine Weite! Wenn ich keine Arbeit fände, würde ich es in Zukunft sicher sehr schwer haben! Von da an war ich fest entschlossen, zur Schule zu gehen.

Als ich einmal am Nghia Tan Park vorbeikam, hielt ich kurz an und sah einen Regisseur, der Anweisungen gab. Der Kameramann hörte jedoch nicht zu, weil der Kamerawinkel ungünstig war. Ich begann darüber nachzudenken, das Filmen zu lernen, in der Hoffnung, die Kameraeinstellungen besser kontrollieren und das Problem schnell erfassen zu können.

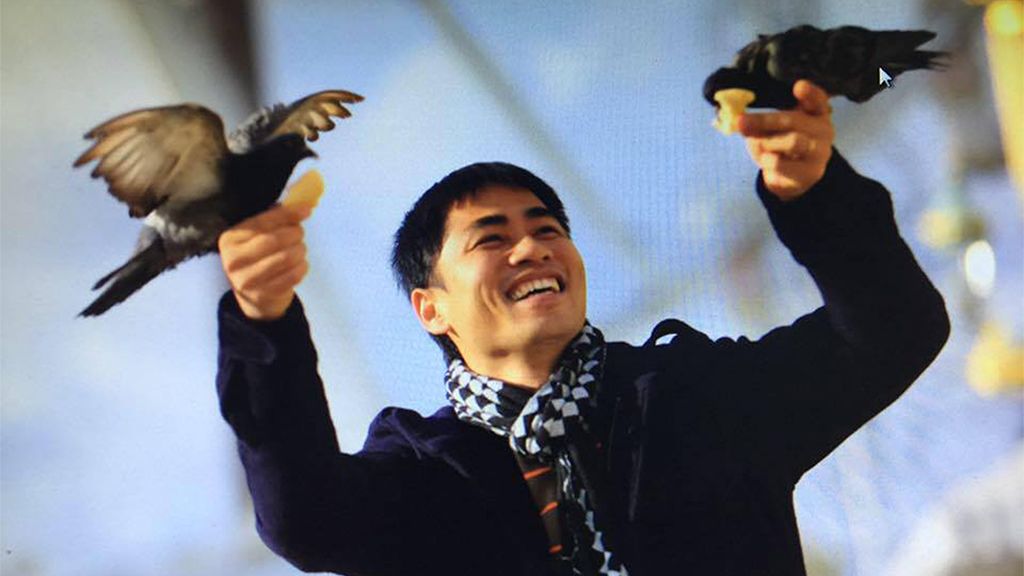

Regisseur Ta Quynh Tu (links).

Ich ging vier Jahre später zur Schule als meine Mitschüler. Meine Familie war arm. Nach meinem Abschluss an der Theater- und Filmakademie Hanoi hatte ich hohe Schulden, fast 100 Millionen VND.

Nach meinem Filmstudium im Jahr 2005 dauerte es üblicherweise fünf bis zehn Jahre, bis man als Kameraassistent Hauptkameramann wurde. Damals gab es nicht viele Möglichkeiten. Eines Tages hatte ein Freund von mir viel zu tun und bat mich, ihm beim Filmen für die Sendung „Für die Armen“ des vietnamesischen Fernsehens zu helfen. Da ich filmen konnte, lud mich eine Kollegin aus dem Team ein, mit ihr zusammenzuarbeiten. So bin ich bis heute beim Sender.

PV: Wie lange dauerte es nach Ihrem Eintritt in den Sender, bis Sie Ihre erste Dokumentation drehten?

Regisseurin Ta Quynh Tu: In den ersten fünf Jahren meiner Tätigkeit beim Sender hegte ich stets den Wunsch, Dokumentar- oder Spielfilmregisseurin zu werden. Da ich wusste, dass der Sender über ein reichhaltiges Angebot an Dokumentarfilmen verfügte, die einzelnen Abteilungen jedoch nur wenige Produzenten hatten, bewarb ich mich im Juli 2011 als Regisseurin bei VTV4.

Als ich ankam, war ich sehr besorgt. Ich war ständig in Gedanken versunken: Wie sollte mein erster Film Eindruck machen? Nach langem Überlegen entschied ich mich, einen Film über die Friedhofswärter von Truong Son ( Quang Tri ) zu drehen, über die Geschichten der Menschen, die unter den Toten leben.

Nachdem ich das Thema gewählt hatte, fragte ich mich: Ich musste etwas Neues daraus machen. Ein Freund, der an der Journalistenschule unterrichtete, meinte, das Bild des Bodhi-Baumes sei dort noch nie genutzt worden, also griff ich sofort den Begriff „Bodhi-Vitalität“ auf, um über die Hingabe und die Gelübde derer zu sprechen, die hier als Baumpfleger arbeiten.

Als ich „Bodhi Vitality“ drehte, investierte ich mein eigenes Geld in eine Kamera. Wenn ich mich recht erinnere, war es eine Canon 7D. Damals filmte fast niemand in meinem Umfeld mit einer Kamera.

Die Stärke der Kamera liegt darin, jeder Szene Glanz zu verleihen. Im Vergleich zu einer Videokamera gelingt es ihr besser, den Hintergrund zu verwischen oder Details hervorzuheben. Außerdem ist sie sehr mobil, kompakt und handlich. Obwohl die Kamera damals Einschränkungen hinsichtlich Aufnahmezeit und Ton hatte, wagte ich es dennoch, um dem Publikum eine neue ästhetische Perspektive zu präsentieren.

Im ersten Test, bei „Bodhi Vitality“, wurde etwa ein Viertel des Filmmaterials mit der Kamera aufgenommen. Bei „Breakwater“ hingegen wurde das gesamte Filmmaterial mit der Kamera gedreht.

Regisseurin Ta Quynh Tu

Regisseur Ta Quynh Tu.

Später, immer wenn ein neues Kameramodell mit verbesserten Funktionen auf den Markt kam, verkaufte ich die alte, um mir eine neue zu kaufen. Meine Familie unterstützte und glaubte stets an all meine beruflichen Entscheidungen, selbst als ich Filme wie „Zwei Kinder“ aus eigener Tasche finanzieren musste.

PV: Ist es für Sie schwierig, Themen für Dokumentarfilme zu finden?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Die Themen kommen mir zufällig. Manchmal sogar im Traum!

Die Geschichte geht so: Nachdem ich den Film „Zwei Kinder“ abgedreht hatte, träumte ich oft von zwei Müttern, die ihre Kinder für Märtyrer hielten. Ich dachte immer, es sei nur ein Traum. Aber dann, am Ende … geschah es tatsächlich.

Damals schickte mir ein Kollege vom Radio- und Fernsehsender Quang Tri eine Liste mit 1000 Märtyrern, deren Daten vollständig waren, für die aber keine Angehörigen registriert waren. Meine Frau und ich wählten daraufhin sofort einen Fall in Vinh Phuc für unsere Recherchen aus und beschlossen, einen Film zu drehen.

Zwei Mütter saßen am Grab und wussten nicht, ob die dort begrabene Person ihr Kind war oder nicht – Foto: NVCC

Wir begleiteten die Familie zum Amt für Verdiente, um die Formalitäten zu erledigen, als plötzlich zwei Fremde auftauchten. Ich hörte sie undeutlich sagen, dass ihre ganze Familie ihren Angehörigen zehn Jahre lang verehrt hatte, doch dann … war das Grab verschwunden. Und dieses Grab wurde irrtümlich von einer anderen Familie beansprucht … Mein nächtlicher Traum war auf gewisse Weise Wirklichkeit geworden.

Und so beschloss ich, das alte Thema aufzugeben und stattdessen einen Film über die Tragödie zu drehen, das Grab eines Verwandten mit „The Way Home“ zu verwechseln.

„Der Weg nach Hause“ erzählt eine wahre Geschichte. Im Jahr 2002 entdeckte die Familie von Luu Thi Hinh das Grab des Märtyrers Dinh Duy Tan auf dem Märtyrerfriedhof am Ba-Dac-Hang im Bezirk Tinh Bien der Provinz An Giang. Da sie ihren Sohn in der Nähe seiner Kameraden wissen wollten, überführte die Familie Hinh die sterblichen Überreste nicht in ihre Heimatstadt. Im Juni 2018 besuchte die Familie Hinh das Grab ihres Sohnes und erfuhr, dass die Familie von Ha Thi Xuan die sterblichen Überreste bereits vor acht Jahren in die Provinz Ninh Binh überführt hatte. Nach langem Hin und Her erkannten beide Mütter schließlich ihren Sohn an…

Dokumentarfilme haben ihre eigene „versteckte“ Sprache, kein Kommentar nötig.

PV: Scheint es so, dass bei Beginn eines Projekts die Realität zwangsläufig ganz anders verläuft als ursprünglich geplant?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Das ist typisch für viele Journalisten, wenn sie ins Feld gehen. Meine Filme haben kein Drehbuch. Wenn ich mit der Arbeit an einem Thema beginne, entwickle ich oft viele verschiedene Ansätze im Kopf.

Es gibt Situationen, die häufig vorkommen: Wenn sich die Dinge in eine der vorgegebenen Richtungen entwickeln, werde ich den bestehenden Gedankengang fortsetzen. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Realität in keine der Hypothesen passt. Die Situation wird uns dann auch völlig neue Themen eröffnen.

„Der Weg nach Hause“ entstand spontan, ohne jegliche Vorplanung. Ta Quynh Tu nannte es die Improvisation des Journalismus…

Ich kam zu dem Schluss, dass man sich einschränkt, wenn man sich an ein vorgegebenes Drehbuch hält. Das Thema wird begrenzt, und die Denkweise verliert an Offenheit. Dokumentarfilme müssen den Figuren und der Realität folgen. Daher muss man sich beim Schreiben des Drehbuchs auf die Figuren und die Situationen stützen, die sie tatsächlich erleben und mit denen sie konfrontiert werden.

In der Postproduktion wird das endgültige, detaillierte Drehbuch fertiggestellt. Jetzt geht es darum, die Erzählweise, die Art der Ideenvermittlung und die Handlung sowie den Gesamtverlauf des Films festzulegen.

PV: Ihre Filme wirken sehr realistisch und schlicht. Spiegelt sich darin ein Aspekt oder eine Persönlichkeit von Ta Quynh Tu wider?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Bevor ich Filmemacherin oder Journalistin wurde, hatte ich viele Berufe. Es gab eine Ta Quynh Tu, die als Bauarbeiterin, Bauerin oder Holzschnittkünstlerin arbeitete und von Ort zu Ort wanderte, um Menschen in Not zu treffen.

Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und kann daher die harte Arbeit und die Entbehrungen der Figuren gut nachvollziehen. Es scheint, als gäbe es keine Distanz zwischen uns. Wenn ich den Kamerawinkel wähle oder Fragen stelle, betrachte ich die Dinge immer aus der Perspektive eines Arbeiters. Meiner Meinung nach sollten wir möglichst authentische Geschichten erzählen, angefangen bei den kleinsten Dingen.

Nach meiner Rückkehr nach Taiwan und meiner Arbeit als Kameramann für die Sendung „Für die Armen“ reiste ich weiterhin. Jede Reise ist für mich wie eine Seite im Buch des Lebens. Ich reise viel, um den Atem des Lebens zu spüren.

Die VTV-Sondersendung „Mutter wartet auf die Heimkehr ihres Kindes“ von Regisseurin Ta Quynh Tu wurde auf VTV1 ausgestrahlt.

Es war die Aufrichtigkeit, die mir half, schnell eine Verbindung zu der Figur aufzubauen. Als ich beispielsweise einen im Ausland lebenden Vietnamesen fand, der dem Tode nahe war und in seine Heimat zurückkehrte, hörte ich mir seine Geschichte an. Nachdem ich seine Gefühle verstanden hatte, überlegte ich, wie ich sie auf eine persönlichere Weise vermitteln könnte. Dann wählte ich einen Deich, der die Liebe zwischen Armee und Bevölkerung, die Liebe zwischen Nachbarn und Freunden symbolisiert. Dieser Deich brachte einen über 80-jährigen Auswanderer zurück in seine Geburtsstadt. Daraus entstand der Film „Breakwater“.

Doch es gibt Momente, in denen ich gezwungen bin zu handeln, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Bei den Dreharbeiten zu „Chong lac“, einem Film über das Leben vietnamesischer Bräute in Taiwan, schlüpfte ich in die Rolle des „Onkel Cuoi“ und spielte jemanden, der durch Akteneinsicht ein Netzwerk gefälschter Staatsangehörigkeiten aufdeckt. Fragt mich jemand, ob mir das peinlich ist, lautet die Antwort: Nein. Denn ganz klar decke ich eine unangenehme Wahrheit auf, um anderen in ähnlichen Situationen zu helfen.

Regisseurin Ta Quynh Tu (links) und eine Figur aus dem Dokumentarfilm „Unstable“. (Foto: Filmteam)

PV: Wann haben Sie angefangen, Dokumentarfilme ohne Kommentar zu drehen?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Diese Geschichte entstand aus einer ziemlich kuriosen Situation. Nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen und das Drehbuch geschrieben war, bat ich jemanden, einen Audiokommentar für „Breakwater“ zu verfassen. Doch je näher der Sendetermin rückte, desto weniger Kommentar gab es… Also saß ich drei Tage und drei Nächte durch und schrieb einen Kommentar für den Film. Doch nachdem ich ihn fertiggestellt hatte, merkte ich, dass er kaum Eindruck hinterließ. Vielleicht liegt mir das Schreiben von Audiokommentaren einfach nicht.

Damals war es weltweit nicht völlig neu, Filme ohne Audiokommentar zu drehen. In Vietnam war dieser Ansatz jedoch unpopulär. Ein allgemeiner, beschreibender und erzählender Kommentar wäre kostengünstig gewesen, da die Bilder bereits alles aussagten. Um einen guten Audiokommentar zu verfassen, sollte man sich die Filme „Hanoi in Whose Eyes“ und „A Kind Story“ der Volkskünstlerin Tran Van Thuy zum Vorbild nehmen.

Wenn ich zurückblicke, sehe ich, dass Menschen, solange sie noch nicht sprechen können, sich oft durch Gesten und Handlungen ausdrücken und verstehen. Dokumentarfilme sind Kulturwerke mit Themen und Ideen und vermitteln stets eine Botschaft. Anstatt diese Botschaft mit Worten zu formulieren, können wir sie durch die Geschichte der Figuren filtern und vermitteln.

Ihre Interaktionen mit dem Leben, zwischen Menschen, von Mimik und Gestik bis hin zu Worten, werden die Botschaft des Films perfekt transportieren. Diese Interaktionen bieten reichhaltiges Material für den Film. Und „Der Baum des Lebens“ ist mein erster Dokumentarfilm ohne Kommentar.

Regisseurin Ta Quynh Tu und Crew mit den Protagonisten im Dokumentarfilm Chong lac.

PV: Wenn ich mich nicht irre, waren es doch „Breakwater“ und „The Tree of Life“, die Ihnen zwei Silberauszeichnungen beim National Television Festival 2011 einbrachten?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Genau. Das waren meine ersten Auszeichnungen überhaupt. Und bis heute hat anscheinend noch niemand beim Fernsehsender zwei Silberne Auszeichnungen gleichzeitig in der Kategorie Dokumentarfilm bei einem Nationalen Fernsehfestival gewonnen. Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. Obwohl ich inzwischen viele weitere Erfolge erzielt habe, sind die Emotionen des Moments, als ich diese beiden Silbernen Auszeichnungen entgegennahm, noch immer lebendig.

Auszeichnungen sind natürlich nicht das Hauptkriterium für die Qualität eines Produkts. Aber sie haben den Wert, Journalisten zu ermutigen und zu motivieren. Vor allem aber lehrt mich jeder Film etwas, er trägt zu meinem Wissenszuwachs bei .

Perspektive: der entscheidende Faktor für den Erfolg oder Misserfolg eines journalistischen Produkts

PV: Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste bei der Herangehensweise an ein Problem?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Die Perspektive ist das Wichtigste. Anfangs sah ich das nicht so, aber jetzt kann ich bestätigen, dass die Perspektive für Journalisten extrem wichtig ist. Denn sie ist der Schlüssel, um sich dem Problem zu nähern und darüber nachzudenken.

Das oberste Ziel eines Werkes ist es, dem Betrachter einen Mehrwert zu bieten. Doch ob ein Werk gelingt oder scheitert, gut oder schlecht ist, hängt stark von der Perspektive ab. Deshalb versuche ich bei jedem Werk, es aus einer neuen Perspektive anzugehen.

Regisseurin Ta Quynh Tu (links) posiert mit einer Figur aus dem Film "Borderline".

Es gibt Filme, an denen ich jahrelang gearbeitet habe und die trotzdem nicht zustande kamen. Dann gibt es aber auch Filme, die ich innerhalb einer Woche gedreht habe und die erfolgreich waren. Daraus schloss ich, dass der Erfolg oder Misserfolg eines Films nicht an der Zeit gemessen wird, sondern an der Tiefe der Geschichte, den Charakteren, meinen Gefühlen für sie und der gemeinsamen Erfahrung mit ihnen.

Um eine gute Perspektive zu gewinnen , muss man meiner Meinung nach genau beobachten und tiefgründig analysieren. Im Grunde dreht sich alles im Kreis. Wenn man etwas entwickeln will, muss man aktiv werden, und um aktiv werden zu können, braucht man echte Erfahrung. Echte Erfahrung erfordert Anstrengung , und nur durch Anstrengung kann man sich in die Person hineinversetzen. Wer nur oberflächlich beobachtet, wie „auf einem Pferd Blumen zu bewundern“ , wird im Journalismus kaum erfolgreich sein.

PV: Viele Ihrer Filme sind filmisch inszeniert: Sie haben Höhepunkte, Dramatik, unerwartete Wendungen… Auch die Charaktere sind stilisiert. Widerspricht die Nutzung dieser Elemente der dem Journalismus innewohnenden Ehrlichkeit?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Dokumentarfilme müssen sich mit realen Menschen und realen Ereignissen befassen. Absolut keine Fiktion. Selbst wenn einige Szenen Situationen oder Szenen aus dem Film nachstellen müssen, basieren sie auf meiner Datenbank und den Fakten, die ich über die Personen habe. Manchmal visualisiere ich die Aussagen der Personen auch einfach mit bestimmten Bildern und Handlungen, damit das Publikum die Geschichte besser verstehen kann.

Das entspricht auch meinen filmischen Prinzipien: Anstatt die Geschichte durch Kommentare zu beschreiben, erzähle ich sie durch Bilder. Von investigativen Filmen bis hin zu Werken über Schicksal, Schmerz und Leid – sie alle versuchen, einen tiefen Eindruck beim Publikum zu hinterlassen. Und das sollten positive Botschaften sein.

Regisseur Ta Quynh Tu.

PV: Meinen Sie, dass der Regisseur auch dann positive Botschaften vermitteln sollte, wenn der Film Schmerz thematisiert?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Ganz klar. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte des verwechselten Kindes in „Zwei Kinder“. Wenn wir am Ende des Films den Schmerz auf die Fahrlässigkeit der Ärzte zurückführen, bleibt dieser Schmerz für die beiden armen Kinder bestehen. Der Film beschränkt sich dann lediglich auf die Verurteilung und Reflexion der festgefahrenen Situation.

Doch wenn wir weitere Elemente hinzufügen, die sich darauf konzentrieren, wie die Kinder sich nach ihrer Rückkehr in die richtige Umgebung wieder ins Leben integrieren und wie jemand dieses Dilemma lösen kann, verändert sich auch der Wert des Films. In „Zwei Kinder“ ist es Herr Khien, der sich dafür einsetzt, die beiden Familien zur Vereinigung und zur gemeinsamen Betreuung beider Kinder zu bewegen.

Das kleine Thin, ein Mädchen aus einer ethnischen Minderheit, wurde irrtümlich der Familie von Herrn Khien übergeben. Dieses Bild zeigt, wie das Mädchen zu ihrer leiblichen Mutter, Frau Lien, im Dorf Soc zurückgebracht wird.

Oder im Film „Borderline“: Beginnt und endet der Film mit dem Tod, sprechen wir von einer verheerenden Epidemie, in der die Menschen schließlich in einer Sackgasse landen. Beginnt und endet er jedoch mit dem Schrei einer Geburt, ist die Geschichte eine völlig andere. „Borderline“ vermittelt die Botschaft: Egal wie furchterregend die Epidemie ist, dank der Solidarität der Menschen und des unermüdlichen Einsatzes des medizinischen Personals entsteht immer wieder neues Leben.

Regisseurin Ta Quynh Tu bei den Dreharbeiten zum Dokumentarfilm Border.

Letztendlich entscheidet das Produktionsteam , wo ein Film enden und welche Botschaft er vermitteln möchte . Die Postproduktion ist der Prozess, in dem der Regisseur den Film noch einmal überarbeitet, sodass er ein vollständigeres Erscheinungsbild erhält .

Regisseurin Ta Quynh Tu

Chancen ergeben sich nur, wenn man den Mut hat, den Sprung zu wagen.

PV: Haben Sie beim Filmen an das Ende des Films gedacht?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Bei all meinen Dokumentarfilmen überlege ich mir während der Dreharbeiten, womit ich beginnen und enden möchte, welche Bilder ich verwenden will. Manchmal komme ich auch nicht weiter, dann wähle ich beim Sichten des Materials in der Postproduktion die besten Szenen aus. Das passiert aber selten.

Eine Geschichte in einem Dokumentarfilm zu erzählen ist wie ein Legobausatz ohne Vorlage oder Modell zu bauen. Es sind nur die einzelnen Teile, und es liegt an uns, daraus etwas zu erschaffen.

Regisseurin Ta Quynh Tu

Ich betrachte mich immer noch als Glückspilz. Einen Film zu drehen, ist zu 30-40 % Glückssache. Glück, eine gute Figur zu finden. Glück, eine interessante Geschichte zu erzählen. Aber dieses Glück beruht auch auf der sorgfältigen Vorbereitung des Regisseurs. Falls eine wichtige Situation verpasst wird, muss der Regisseur schnell überlegen, welche anderen Bilder diesen Inhalt vermitteln können. Dann gilt es abzuwägen: Wird sich eine ähnliche Szene wiederholen?

Nur durch Vorbereitung und Engagement lässt sich ein Problem tiefgründig angehen. Treffen Sie dann auf Grundlage von Fakten und Daten in jeder Situation angemessene Entscheidungen.

Regisseur Ta Quynh Tu betrachtet sich selbst als Glückspilz. Doch dieses Glück ist vermutlich das Ergebnis ernsthafter und sorgfältiger Arbeit.

PV: Zurück zu „Borderline“: Hatte der Film nach seiner Ausstrahlung tatsächlich eine Wirkung auf die breite Öffentlichkeit?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Für jede journalistische Arbeit im Allgemeinen und für das Fernsehen im Besonderen ist das Timing extrem wichtig. Und „Borderline“ ist ein typisches Beispiel dafür. Der Film wurde in einer besonderen Situation ausgestrahlt, zu einer Zeit, als das ganze Land mit der Bekämpfung von Covid-19 zu kämpfen hatte.

Als ich den Auftrag erhielt, einen Film über den Kampf gegen die Epidemie zu produzieren, wurde ich gebeten, ihn schnellstmöglich fertigzustellen und zu veröffentlichen. Das war auch die Zeit, als die Covid-19-Epidemie ihren Höhepunkt erreichte. Damals fragten sich die Menschen in Hanoi, ob sie sich für den Impfstoff von Pfizer oder AstraZeneca entscheiden sollten. Für mich war diese Situation sehr belastend. Das heißt aber nicht, dass wir die Aufgabe nicht oder nicht gut genug erledigt haben. Ich sehe es nach wie vor als Chance, etwas beizutragen.

Regisseurin Ta Quynh Tu hat für den Dokumentarfilm "Border" Aufnahmen gemacht.

Nachdem ich den K1-Bereich des Hung-Vuong-Krankenhauses betreten hatte, setzte ich mir das Ziel, die Dreharbeiten innerhalb von zehn Tagen abzuschließen. Anschließend kehrte ich in den Quarantänebereich zurück, um die Postproduktion durchzuführen. Tatsächlich wurde der Film noch vor dem Ende der Quarantänezeit ausgestrahlt. Der gesamte Produktionsprozess dauerte weniger als einen Monat.

Der Kern von „Borderline“ ist nach wie vor ein Propagandafilm, der das Bewusstsein der Menschen für den Kampf gegen die Epidemie schärfen soll. Er zeigt ihnen reale Bilder von Menschen, die sekündlich, minütlich um ihr Leben kämpfen. Anstatt zu zögern oder sich zu entscheiden, müssen sie proaktiv und schnell handeln, um sich zu schützen. Möglicherweise hat der Film gerade deshalb eine so tiefgreifende Wirkung auf die Öffentlichkeit, weil er zu einem so besonderen Zeitpunkt veröffentlicht wurde.

PV: Ist die soziale Reichweite das Maß für den Erfolg journalistischer Arbeit? Und was bestimmt das Überleben eines Dokumentarfilms?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Wenn ein Film ausgestrahlt wird, dienen seine Reichweite und Wirkung auf das Publikum als Maßstab für den Einfluss einer journalistischen Arbeit. Um jedoch den Erfolg oder Misserfolg eines Films zu beurteilen, muss er das Zusammenspiel vieler Faktoren berücksichtigen.

Um den Rhythmus aufzubauen, muss der Film Fakten enthalten. Um das Tempo zu steigern und die Emotionen zu verstärken, müssen die Bilder aufwendig und die Handlung gut sein. Das erfordert eine sorgfältige Vorproduktion. Man darf nichts dem Zufall überlassen.

Vor allem muss man vor Ort sein, um diese Elemente zu erfassen. Man muss mit den Figuren zusammen sein. Man muss mit ihnen leben. Andernfalls werden wir nie nachempfinden, was sie durchmachen, und es dann in unsere Arbeit einfließen lassen können.

Wenn du dich also wirklich einbringen und mitfiebern willst, führt kein Weg daran vorbei , in die Realität einzutauchen und dich der Geschichte hinzugeben, um die Figur gründlich zu verstehen. Nur wenn du mit der Figur lebst, kannst du den Kern der Sache erfassen und beurteilen, ob du dem, was dir präsentiert wird, Glauben schenken oder tiefer nach der Wahrheit suchen musst.

Ta Quynh Tu während der Postproduktion ihres Dokumentarfilms.

PV: Tatsächlich muss man bis zum Ende lesen, um die Antwort zu finden und die interessanten Details zu entdecken. Gibt es also Details, die Sie bewusst nicht in Ihre Arbeit aufgenommen haben, obwohl Sie wussten, dass sie wertvoll waren?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Viele. Ich habe auch schon viele gute Projekte mittendrin abgebrochen. Bei der Arbeit an einem Projekt genieße ich immer das Vertrauen der Figuren. Sie öffnen mir ihr Herz und erzählen mir von ihrem Leben. Bei der Ausstrahlung überlege ich mir oft neben der gesellschaftlichen Wirkung auch, ob diese Details das Leben der Figuren beeinflussen.

Es ist allgemein bekannt, dass es die Pflicht eines Journalisten ist, gegen das Böse anzukämpfen und das Gute zu verbreiten. Jeder Einzelne trägt die Verantwortung für seine Position und die ihm übertragenen Aufgaben. Natürlich führt der Weg bis zum Ende des Leidens zur Wahrheit, aber wenn diese Wahrheit den eigenen Charakter oder die Menschen um einen herum verletzt, gebe ich auf.

Deshalb befinde ich mich während meiner Arbeit ständig im Spannungsfeld zwischen beruflicher Ethik und persönlichen Wünschen. Manchmal ist es ein echter Kampf. Aber in diesem Beruf lässt sich das nicht vermeiden.

Es gab Momente, da musste ich nach Drehschluss zu Hause schweren Herzens die Aufnahmedatei löschen. Ich hatte Angst, dass ich eines Tages nicht widerstehen könnte. Ich hatte Angst, dass ich mich verändern würde. Ich hatte Angst, dass ich eines Tages im Rückblick all die Mühe bereuen würde. Deshalb löschte ich sie, um nicht mehr daran denken zu müssen.

PV: Versuchen Sie oft, sich vor der Ausstrahlung eines Films vorzustellen, wie das Publikum auf das Werk reagieren wird?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Ich nutze oft die Reaktionen der Mehrheit, um die öffentliche Meinung zu messen, denn es ist sehr schwierig, „hundert Familien zu bedienen“. Zum Beispiel gab es nach der Ausstrahlung von „Borderline“ einige Meinungen darüber, dass die Gesichter der Charaktere nicht verhüllt wurden.

Die Frage ist also: Wie wird die Grenze des Professionellen gemessen? Wurde sie jemals gemessen? Oder haben Sie sich jemals darüber Gedanken gemacht? Sind Sie mental darauf vorbereitet, die Konsequenzen Ihrer Entscheidung zu tragen? Die Antwort lautet: Ja.

Nach langem Zögern und Überlegen entschied ich mich letztendlich doch dafür, das Gesicht der Figur nicht zu verdecken. Zunächst wurde für jede Szene die Erlaubnis eingeholt. Und in einer Zeit, in der die Grenze zwischen Leben und Tod extrem zerbrechlich war, wollten auch die Angehörigen in der Ferne ihre Lieben ein letztes Mal sehen. Einige Leute riefen mich nach der Ausstrahlung des Films an und baten um weitere Aufnahmen, um diese wertvollen Momente zu sichern.

„Grenze“ – ein Dokumentarfilm, der beim Regisseur Ta Quynh Tu Bedenken hinsichtlich der „Grenze“ seiner eigenen Entscheidungen aufwirft.

PV: Gibt es etwas in Ihrer über zehnjährigen Karriere, das Sie bereuen?

Regisseurin Ta Quynh Tu: Jeder Film hinterlässt bei mir ein gewisses Bedauern. Am meisten Sorgen bereitet mir aber wohl „Zwei Kinder“. Als der Film im Ausland bei Wettbewerben gezeigt wurde, gewann er keinen einzigen Preis. In dem Film habe ich die Szene nachgestellt, in der ein Großvater zum Handel ins Dorf geht und dort zufällig ein Kind sieht, das seinem Enkelkind zum Verwechseln ähnlich sieht.

Tatsächlich ist die Geschichte nicht falsch, aber die Szene wurde so realistisch nachgestellt, dass sich die Zuschauer fragten: Warum gerade dieser zufällige Moment? Denn offensichtlich gelingt so etwas nur wenigen Dokumentarfilmen. Die Jury des Wettbewerbs merkte an, dass durch diese Nachstellung der eigentliche Wert des Werks verloren ging. Sie war der Ansicht, dass das Produktionsteam in die Geschichte eingegriffen hatte. Und das war eine wichtige Lektion, die ich in meinen über zehn Berufsjahren gelernt habe.

Damals dachte ich einfach, um eine interessante Geschichte zu erzählen, muss man sie mit Bildern beschreiben. Aber abgesehen von der Geschichte – Dingen, die sich nicht wiederholen können – muss man, bevor man sich entscheidet, reale Ereignisse nachzustellen, diese sorgfältig abwägen. Wenn ich es noch einmal machen könnte, würde ich die Worte der Figur verwenden, um die Situation zu verdeutlichen. Auch wenn es nicht so gut ist wie eine Erzählung mit Bildern, so geht dadurch zumindest die Authentizität des Films nicht verloren.

Die Dokumentation „Zwei Kinder“ erzählt die Geschichte zweier Kinder, die im Kreißsaal versehentlich vertauscht wurden. Der Kampf der Eltern um ihre Kinder rührt die Zuschauer zutiefst, denn es ist nicht leicht, zwei Kinder von den Menschen zu trennen, die sie über drei Jahre lang Vater und Mutter genannt haben. Und für Erwachsene ist es um ein Vielfaches schwerer…

Nach langer Berufserfahrung wissen wir, dass wir manchmal Unvollkommenheit akzeptieren müssen. Wir müssen sorgfältig abwägen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Manchmal müssen wir sogar unseren eigenen Perfektionismus überwinden. Manchmal sind es gerade die unperfekten Bilder, die kurzen Einblicke, die wertvoller sind als die perfekt inszenierten Bildsequenzen.

Wenn wir etwas bereuen, denken wir oft: „Hätte ich doch nur…“. Doch ohne dieses „Hätte ich doch nur…“ gäbe es keinen nächsten Film. Denn oft sind Menschen zufrieden und selbstzufrieden mit dem Erreichten. Die Wahrheit ist: Es gibt Werke, bei denen ich zwei, drei Jahre später zurückblicke und merke, wie naiv ich damals war. Und viele Fragen, die damals unbeantwortet blieben, habe ich inzwischen beantwortet. Für mich ist jedes „Hätte ich doch nur…“ ein Ansporn, beim nächsten Projekt mein Bestes zu geben.

Quelle: https://nhandan.vn/special/dao-dien-Ta-Quynh-Tu/index.html

![[Foto] Hügel werden abgetragen, um die Straße 14E wieder befahrbar zu machen, die von Erdrutschen betroffen war](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/08/1762599969318_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2025-11-08t154639923-png.webp)

![[Video] Denkmäler von Hue öffnen wieder ihre Pforten und heißen Besucher willkommen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/05/1762301089171_dung01-05-43-09still013-jpg.webp)

Kommentar (0)