Laut dem Ministerium für Bildung und Ausbildung zielt die diesjährige Prüfung darauf ab, Kompetenzen zu bewerten, interdisziplinäres Wissen zu integrieren und die Schülerinnen und Schüler zur Anwendung dieses Wissens bei der Lösung praktischer Probleme anzuregen. Einige Prüfungsfächer haben diesen Ansatz bereits unter Beweis gestellt. Die Fragen testen nicht nur Wissen, sondern prüfen auch kritisches Denken, Analysefähigkeit, Vergleichsfähigkeit und die Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen.

Dieser Wandel ist notwendig, wenn sich das vietnamesische Bildungssystem von reinem Lernen für Prüfungen hin zu einem Lernen entwickeln will, das Verständnis, Lebenskompetenz, praktisches Handeln und kreatives Schaffen fördert. Gleichzeitig motiviert er Lehrkräfte, innovative Lehrmethoden zu entwickeln – von der reinen Wissensvermittlung hin zur Förderung der individuellen Fähigkeiten der Schüler.

Die diesjährige Highschool-Abschlussprüfung rief gemischte Reaktionen hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades der Prüfung hervor.

FOTO: NHAT THINH

K DIE LÜCKE ZWISCHEN REFORM UND STUDENTENKAPAZITÄT

Die diesjährige Abiturprüfung offenbarte jedoch auch eine große Diskrepanz zwischen den Reformzielen und der tatsächlichen Zugänglichkeit für die meisten Schüler. In vielen Fächern – insbesondere Mathematik und Englisch – wurde die Prüfung als zu schwierig bewertet. Sie enthielt eine hohe Dichte an Anwendungsfragen und wies ein grundlegendes Fragensystem auf, das durchschnittlichen Schülern das Bearbeiten der Prüfung erleichtert hätte.

Bei der Mathematikprüfung berichteten die Schüler, dass sie keinen Einstiegspunkt finden konnten, viele Aufgaben komplexe technische Änderungen erforderten und die Aufgaben lang und wenig aussagekräftig waren.

Insbesondere der Englischtest verwendet schwierige Texte, lange Kontexte und stellt hohe Anforderungen an Wortschatz und Grammatik, sodass selbst gute Schüler im Leseverständnisteil auf viele Schwierigkeiten stoßen. Der Englischtest liegt weit über dem durchschnittlichen Niveau der Oberstufe und bietet keine „einfachen Fragen“, um eine solide Grundlage zu schaffen. Dies führt dazu, dass sich viele Schüler, vor allem in benachteiligten Gebieten, die den Englischtest ablegen, verunsichert und frustriert fühlen. Setzt sich diese Entwicklung fort, entsteht eine Lernangst und die Schüler meiden den Englischtest – was dem Ziel, Englisch als zweite Fremdsprache an Schulen zu etablieren, wie in Schlussfolgerung Nr. 91 des Politbüros dargelegt, zuwiderläuft.

Der hohe Prüfungsdruck führt dazu, dass Schüler Englisch leicht als Hindernis statt als Integrationsinstrument wahrnehmen und sich daher an die Anforderungen anpassen oder es aus ihren Prüfungsfächern streichen. Um Englisch nachhaltig in den Schulalltag zu integrieren, ist es jedoch notwendig, dass die Prüfungsfragen angemessen und fair sind und einen klaren Lernplan bieten.

Missverständnis zwischen Lehrplan , Lehrbuch und Prüfungsfragen?

Eine weitere Schwierigkeit für Studierende besteht in der mangelnden Übereinstimmung zwischen Lehrbuchinhalten und Prüfungsanforderungen. Laut dem neuen Programm sind Lehrbücher nur eine von vielen Lernquellen, und Prüfungsfragen dürfen sich nicht auf Lehrbuchinhalte beziehen. In der Realität sind Lehrbücher jedoch für Studierende, insbesondere in ländlichen und bergigen Gebieten, nach wie vor das wichtigste, wenn nicht sogar das einzige Lernmaterial.

Viele Fragen der Prüfung 2025 gehen weit über den Wissensstand des Lehrbuchs hinaus, sodass es für Studierende unmöglich ist, die Prüfung zu bestehen, selbst wenn sie korrekt und gründlich gelernt haben. Sie geraten in eine Situation der Verunsicherung und des Verlusts des Selbstvertrauens, da sie nicht wissen, welches Lehrbuch oder Material sie lernen sollen, um nicht zu weit vom Prüfungsstoff abzuweichen.

Dieses Ungleichgewicht mindert nicht nur die Bedeutung von Lehrbüchern, sondern untergräbt auch das Kernprinzip des neuen Programms: die Förderung der Fähigkeit zum Selbststudium. Wenn Lehrbücher keine verlässliche Unterstützung mehr bieten, sind Studierende gezwungen, zusätzliche Kurse zu besuchen, Übungsaufgaben zu bearbeiten und auswendig zu lernen oder KI zu missbrauchen.

N GEFAHR EINES WIEDERAUFBAUS VON ZUSÄTZLICHER NACHHILFE UND PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Nach der diesjährigen Prüfung berichteten viele Schüler, dass es ohne Übung und private Nachhilfe nahezu unmöglich gewesen wäre, gute oder sehr gute Noten zu erzielen. Die schwierigen Prüfungsfragen gingen über den Lehrplan hinaus, sodass die Schüler das Gefühl hatten, einen „Lehrer“ für die Prüfung zu benötigen. Diese Denkweise entfachte eine Welle zusätzlicher Lern- und Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen, die durch den innovativen Geist des allgemeinen Bildungsprogramms von 2018 und das kürzlich erlassene Rundschreiben Nr. 29 des Ministeriums für Bildung und Ausbildung zu außerunterrichtlichen Aktivitäten zuvor eingedämmt worden war.

Wenn die Prüfung im nächsten Jahr weiterhin ihren derzeitigen Schwierigkeitsgrad beibehält, ohne dass sich gleichzeitig die Lehr- und Lernbedingungen an den Schulen verbessern, kann dies leicht zur Wiedereinführung des Zweiklassensystems in der Bildung führen: Das eigentliche Lernen in der Schule ist nur eine Formalität, während das Lernen für die Wiederholung der Prüfung außerhalb der Schule stattfindet – ungleich und emotional.

Dies steht im völligen Widerspruch zum Ziel, „den Druck zu verringern und die Qualität zu steigern“, und untergräbt die primäre Rolle der Schulen im formalen Unterricht.

EIN SYNCHRONISIERTES ÖKOSYSTEM IST BENÖTIGT

Ein systemisches Problem besteht darin, dass der Testkonstruktionsprozess nicht standardisiert ist. Die matrixbasierte Testgenerierung wird nach wie vor missverstanden und ist mechanisch: Fragen werden willkürlich aus Inhaltsgruppen ausgewählt, ohne ausreichend auf Schwierigkeitsgrad, Differenzierung oder detaillierte Spezifikationen zu achten. Dies führt zu uneinheitlichen Testcodes und Ungleichgewichten in Inhalt und Schwierigkeitsgrad.

Da es zudem keinen landesweit standardisierten Fragenpool gibt, basieren die meisten Fragen in der Prüfung immer noch auf der Erfahrung von Expertenteams, ohne tatsächliche Testdaten, wodurch sie leicht von subjektiven Einschätzungen beeinflusst werden oder zwischen den Jahren an Stabilität mangeln.

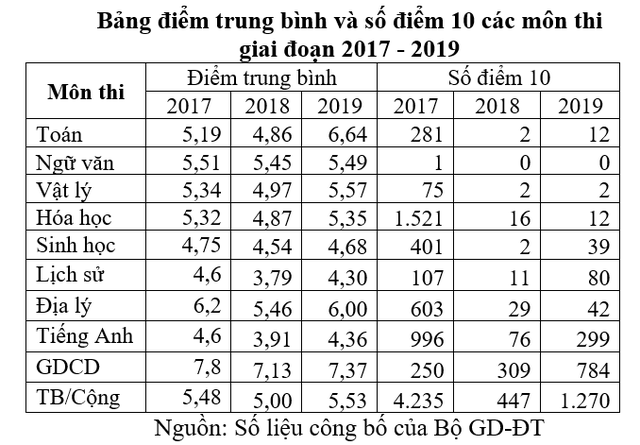

Die Praxis, Prüfungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden anzubieten, wurde bereits in den Vorjahren angewendet. 2018 war die Prüfung schwieriger, wodurch die maximal erreichbare Punktzahl von 10 Punkten von 4.235 (2017) auf 477 Punkte sank. In vielen Fächern wie Literatur, Mathematik und Physik wurden nur 0–2 von 10 Punkten erzielt. 2019 war die Prüfung leichter, sodass die maximal erreichbare Punktzahl auf 1.270 stieg, aber immer noch unter dem Wert von 2017 lag.

Damit die Prüfung weiterhin in Richtung innovativer Leistungsbeurteilung erfolgen kann, ist es daher notwendig, viele Lösungen gleichzeitig einzusetzen.

Zunächst ist es notwendig, einen standardisierten Fragenpool zur Leistungsbeurteilung zu erstellen und zu veröffentlichen. Dieser sollte Daten zur Schwierigkeit und Differenzierung der Fragen enthalten, um die Fairness zwischen verschiedenen Prüfungsordnungen, Prüfungsjahren und Regionen im ganzen Land zu gewährleisten. Schulen sollten die Prüfungspraxis durch zusätzliche Aufgaben, die nicht in den Lehrbüchern enthalten sind, intensivieren.

Zweitens müssen die Prüfungsfragen stärker an den Anforderungen des General Education Program 2018 ausgerichtet werden.

Drittens ist es möglich, die beiden Ziele der Prüfung zu trennen: Ein Teil dient dem Schulabschluss und gewährleistet die Universalisierung; der andere Teil dient der Hochschulzulassung und kann differenzierter und tiefgründiger gestaltet werden.

Schließlich ist es notwendig, einen formalen Feedbackmechanismus nach der Prüfung von Schülern und Lehrern einzurichten – damit der Prüfungsreformprozess kein einseitiger Prozess von oben nach unten ist, sondern eine echte zweiseitige Zusammenarbeit zwischen politischen Entscheidungsträgern und Lernenden – Lehrern.

Damit die Abiturprüfung weiterhin in Richtung innovativer Leistungsbeurteilung verläuft, ist es notwendig, viele Lösungen gleichzeitig einzusetzen.

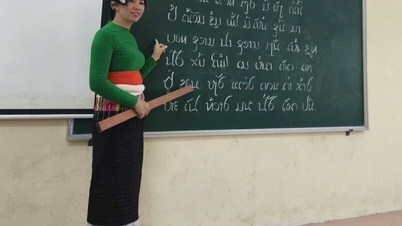

Foto: Ngoc Duong

Innovation muss präzise, fair und realisierbar sein.

Die Abiturprüfung 2025 stellt einen wichtigen Meilenstein im Bildungsreformprozess dar. Eine Prüfung, selbst wenn sie inhaltlich richtig ist, aber nicht den tatsächlichen Fähigkeiten der Lernenden entspricht, kann jedoch nicht als Erfolg gelten. Damit die Prüfung zu einem Motor der Reform werden kann, muss sie drei Faktoren gewährleisten: realitätsnahe Inhalte, standardisierte Prüfungsmethoden und praktikable Themenbereiche.

Reformen dürfen sich nicht auf die Prüfungen beschränken. Sie müssen Hand in Hand mit dem Lehrbuchprogramm, den Lehrmethoden und den tatsächlichen Unterrichtsbedingungen gehen. Wenn das gesamte System aufeinander abgestimmt ist, müssen die Schüler nicht mehr zusätzlich für die Prüfungen lernen, sie werden keine Angst mehr vor der englischen Sprache haben und auch nicht das Vertrauen in die Lehrbücher verlieren. Dann wird jede Prüfung tatsächlich zu einer neuen Chance, nicht zu einer verschlossenen.

Quelle: https://thanhnien.vn/de-thi-tot-nghiep-thpt-2025-doi-moi-nhung-chua-dong-hanh-voi-thuc-tien-185250630192948922.htm

![[Foto] Parade zur Feier des 50. Jahrestages des Nationalfeiertags von Laos](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764691918289_ndo_br_0-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Foto] Verehrung der Tuyet-Son-Statue – ein fast 400 Jahre alter Schatz in der Keo-Pagode](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764679323086_ndo_br_tempimageomw0hi-4884-jpg.webp&w=3840&q=75)

Kommentar (0)