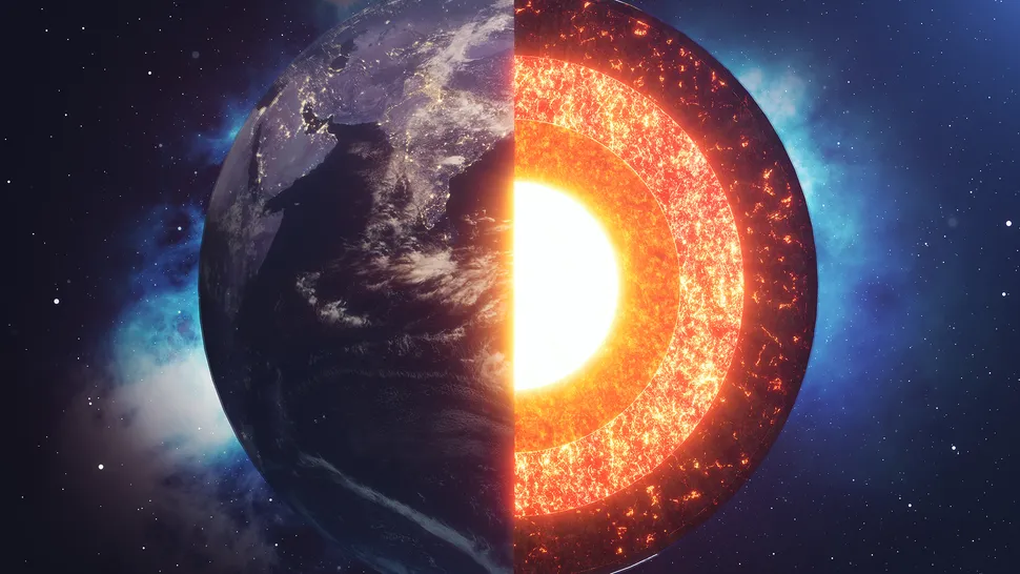

Der eisenreiche Erdkern spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des Planeten. Er liefert nicht nur die Energie für das Magnetfeld – einen Schutzschild, der Atmosphäre und Ozeane vor Sonnenstrahlung bewahrt –, sondern treibt auch die Plattentektonik an und formt so die Kontinente ständig neu.

Trotz seiner Bedeutung sind viele grundlegende Eigenschaften des Erdkerns noch immer ein Rätsel: Wie heiß ist er tatsächlich, woraus besteht er und wann beginnt er zu gefrieren? Eine kürzlich gemachte Entdeckung hat Wissenschaftler der Beantwortung aller drei Fragen näher gebracht.

Der innere Erdkern hat schätzungsweise eine Temperatur von etwa 5.000 Kelvin (4.727 °C). Anfänglich flüssig, kühlt er sich mit der Zeit allmählich ab, kristallisiert zu einem festen Bestandteil und dehnt sich nach außen aus. Diese Wärmefreisetzung erzeugt tektonische Plattenbewegungen.

Die Abkühlung ist auch die Quelle des Erdmagnetfelds. Ein Großteil der heutigen magnetischen Energie wird durch das Gefrieren des flüssigen äußeren Kerns aufrechterhalten, der den festen Kern im Zentrum antreibt.

Da ein direkter Zugang jedoch unmöglich ist, sind Wissenschaftler gezwungen, sich auf Schätzungen zu stützen, um die Abkühlungsmechanismen und Eigenschaften des Erdkerns zu verstehen. Der wichtigste Faktor hierfür ist die Bestimmung seines Schmelzpunktes.

Dank der Seismologie – der Wissenschaft, die Erdbebenwellen erforscht – wissen wir genau, wo die Grenze zwischen dem festen und dem flüssigen Erdkern verläuft. Die Temperatur an dieser Grenze ist zugleich der Schmelzpunkt, der Beginn des Gefrierens.

Wenn der Schmelzpunkt also genau bestimmt werden könnte, würden die Menschen ein besseres Verständnis der wahren Temperatur des Erdkerns und seiner inneren chemischen Zusammensetzung erlangen.

Geheimnisvolle Chemie

Es gibt zwei Hauptansätze, um die Zusammensetzung des Erdkerns zu verstehen: die Untersuchung von Meteoriten und die Analyse seismischer Daten.

Meteoriten gelten als Überreste von Planeten, die sich noch nicht gebildet hatten, oder als Fragmente von Planetenkernen, die bereits zerstört waren. Ihre chemische Zusammensetzung deutet darauf hin, dass der Erdkern hauptsächlich aus Eisen und Nickel besteht, möglicherweise mit einigen Prozent Silizium oder Schwefel. Diese Daten sind jedoch vorläufig und nicht detailliert genug, um etwas endgültig zu bestätigen.

Die Seismologie liefert hingegen ein deutlich konkreteres Bild. Seismische Wellen von Erdbeben verändern ihre Geschwindigkeit auf ihrem Weg durch die Erde je nach dem durchdrungenen Material. Indem Wissenschaftler die Laufzeit der Wellen zu den Messstationen mit experimentellen Ergebnissen zur Ausbreitungsgeschwindigkeit in Mineralien und Metallen vergleichen, können sie Modelle der inneren Struktur des Planeten erstellen.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Erdkern etwa 10 % leichter ist als reines Eisen. Bemerkenswerterweise ist der äußere Kern, der sich im flüssigen Zustand befindet, dichter als der innere Kern – ein Paradoxon, das sich nur durch das Vorhandensein von Fremdelementen erklären lässt.

Doch selbst nach der Eingrenzung der möglichen Zusammensetzung bleibt das Problem ungelöst. Unterschiedliche Szenarien führen zu Schmelztemperaturen, die um Hunderte von Grad Celsius variieren, was die präzise Bestimmung der Kerneigenschaften erschwert.

Eine neue Beschränkung

In einer neuen Studie nutzten Wissenschaftler die Mineralogie, um zu verstehen, wie der Erdkern zu gefrieren begann – ein präziserer Ansatz als die Meteorologie und die Seismologie.

Simulationen zeigen, dass jede Legierung beim Kristallisieren von Atomen in flüssigem Metall zu Feststoffen einen unterschiedlichen Grad an Unterkühlung benötigt, d. h. eine Abkühlung unter ihren Schmelzpunkt. Je stärker dieser Prozess ist, desto leichter erstarrt die Flüssigkeit.

Beispielsweise kann Wasser in einem Gefrierschrank bei -5 °C stundenlang extrem kalt bleiben, bevor es gefriert, während ein Wassertropfen in einer Wolke bei -30 °C in nur wenigen Minuten zu Hagel wird.

Berechnungen zeigen, dass die maximale Unterkühlungstemperatur des Erdkerns etwa 420 °C unterhalb seines Schmelzpunktes liegt. Würde diese Temperatur überschritten, wäre der innere Kern im Vergleich zu seismischen Daten ungewöhnlich groß. Reines Eisen hingegen benötigt 1000 °C zur Kristallisation, was unmöglich ist, da der gesamte Kern bis dahin erstarrt wäre.

Die Zugabe von Silizium oder Schwefel hilft nicht; es könnte sogar erforderlich sein, den Kern noch weiter zu unterkühlen.

Erst wenn man den Kohlenstoffanteil berücksichtigt, ergibt das Bild Sinn. Besteht der Kern zu 2,4 % aus Kohlenstoff, sind etwa 420 °C nötig, um den inneren Kern zu gefrieren; bei einem Kohlenstoffanteil von 3,8 % sinkt dieser Wert auf 266 °C. Ein deutlich plausiblerer Wert. Dies ist der erste Hinweis darauf, dass Kohlenstoff eine entscheidende Rolle im Kristallisationsprozess des Kerns spielt.

Der Kern kann jedoch unmöglich nur aus Eisen und Kohlenstoff bestehen, da seismische Daten auf das Vorhandensein mindestens eines weiteren Elements hindeuten. Untersuchungen legen die Möglichkeit nahe, dass der Kern auch Sauerstoff oder sogar Silizium enthält.

Quelle: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/loi-trai-dat-chua-dung-nhung-gi-20250923025913011.htm

![[Foto] Zum Gedenken an die unerschütterliche Freundschaft zwischen Vietnam und Laos](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F27%2F1769518372051_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Foto] Ankündigungszeremonie des Kunstprogramms „Lichtkonzert – Begrüßung des neuen Jahres 2026“](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F27%2F1769514762857_le-cong-bo-ct-hoa-nhac-anh-sang-1772-9042-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[INFOGRAFIK] Leitz Phone 3, ein eigenwilliges, aber lohnenswertes Leica-Smartphone.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F402x226%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F27%2F1769521071804_thumb-leitz-phone-3-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Hervorhebung] Konferenz zur Umsetzung der Aufgaben für 2026](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F402x226%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F27%2F1769477856197_dsc01637.jpeg&w=3840&q=75)

![OCOP während der Tet-Saison: [Teil 2] Das Weihrauchdorf Hoa Thanh erstrahlt in rotem Licht.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F402x226%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F27%2F1769480573807_505139049_683408031333867_2820052735775418136_n-180643_808-092229.jpeg&w=3840&q=75)

![OCOP während der Tet-Saison: [Teil 1] Ba Den-Zimtäpfel in ihrer „goldenen Saison“](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F402x226%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F26%2F1769417540049_03-174213_554-154843.jpeg&w=3840&q=75)

Kommentar (0)