L'espace stratégique Vietnam-Laos-Cambodge dans la définition des objectifs de la compétition États-Unis-Chine

Ces dernières années, outre l'objectif de compétition directe dans les domaines économique, commercial, technologique et militaire , la rivalité stratégique sino-américaine s'est avant tout caractérisée, depuis le début du XXIe siècle, par une lutte d'influence, tant en termes d'étendue que de niveau. Cette évolution est inévitable dans les relations internationales, car une grande puissance, lorsqu'elle accède à l'hégémonie, cherche souvent par tous les moyens à empêcher la pénétration d'autres grandes puissances dans sa sphère d'influence stratégique (1) . Parallèlement, elle maximise sa puissance et ses intérêts nationaux en contrôlant des zones géostratégiques clés (ceinture de sécurité, zone tampon de défense et de sécurité, sphère d'influence traditionnelle ou espaces stratégiques émergents nécessitant un affrontement et une expansion de son influence). De plus, la compétition pour l'influence à l'ère nouvelle ne se limite pas à la puissance militaire, mais s'exerce également par le biais du « soft power ». Ainsi, les États-Unis et la Chine s'emploient activement à attirer et à rassembler leurs forces, et à établir des liens stratégiques dans des zones géopolitiques importantes, élargissant ainsi leur sphère d'influence, consolidant leur position de grandes puissances et progressant vers l'hégémonie.

En effet, l'espace stratégique formé par le Vietnam, le Laos et le Cambodge occupe une place prépondérante dans les calculs stratégiques des grandes puissances. Il s'agit non seulement d'une zone tampon géopolitique sur la route océan Indien- Pacifique , mais aussi d'une zone d'influence traditionnelle dans la lutte d'influence en Asie du Sud-Est continentale. De par sa position stratégique au carrefour des routes commerciales intercontinentales et des corridors économiques et militaires, cette zone est devenue un enjeu majeur de la compétition d'influence entre les États-Unis et la Chine, dont l'objectif est de remodeler l'équilibre des pouvoirs et la structure de sécurité de la région Asie-Pacifique.

Concernant les méthodes et les outils de compétition pour l'influence, en fonction des caractéristiques historiques de la relation, du degré d'imbrication des intérêts et du rapport de force avec les pays de la région, les États-Unis et la Chine ont déployé diverses mesures pour s'engager, établissant progressivement des « règles du jeu » qui leur sont favorables. Dans un contexte où la paix, la coopération et le développement demeurent la tendance dominante, les États-Unis et la Chine ont activement recours à des mesures d'intervention douce ou à une compétition indirecte via des outils économiques, politiques, diplomatiques et technologiques. La compétition stratégique sino-américaine tend à évoluer vers une « détente contrôlée », passant de la confrontation directe à une compétition indirecte. Ce processus passe par la mobilisation de forces diverses, tant sur le plan spatial que sur celui des domaines d'intervention, afin d' établir progressivement des relations étroites avec les pays de la région et de créer un réseau de partenaires. Dès lors, l'engagement s'intensifie à différents niveaux grâce à des mécanismes, des initiatives et des politiques de coopération régionale, dans le but d'étendre l'espace d'influence stratégique, de créer un équilibre favorable et de contenir les concurrents. Plus précisément :

Sur le plan économique, afin de consolider leurs forces et d'accroître leur influence, les États-Unis et la Chine ont intensifié la mise en œuvre d'initiatives de coopération bilatérales, multilatérales et inframultilatérales menées par ces pays. Grâce aux accords de libre-échange, aux corridors économiques, à l'élargissement des chaînes d'approvisionnement et aux incitations financières et d'investissement, les petits et moyens pays bénéficient de davantage d'opportunités d'accès aux marchés, aux capitaux et aux technologies des États-Unis et de la Chine, mais ils ne peuvent éviter de devenir progressivement dépendants de ces grandes puissances.

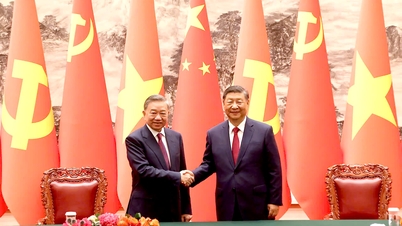

La Chine recourt efficacement au « soft power », déploie ses forces selon le modèle des « grues volantes » pour contrebalancer la puissance menée par les États-Unis ; elle renforce sa position, son influence et sa présence dans les pays de la région, en privilégiant la coopération économique et commerciale et en développant les infrastructures de connectivité régionale grâce à la promotion de l’initiative « Ceinture et Route » (BRI), de l’Initiative mondiale pour le développement (GDI) et de l’Initiative mondiale pour la sécurité (GSI). La Chine consolide sa diplomatie de voisinage, accorde une grande importance à la coopération avec ses voisins et la région, sous la devise « amitié, sincérité, bienveillance et tolérance » (4) , et œuvre à la formation d’une « communauté de destin » avec les pays de la région.

À une échelle plus réduite, la Chine met activement en œuvre la Coopération Mékong-Lancang (CML) dans le cadre du modèle « 3 + 5 », articulé autour de trois piliers : politique et sécurité, économie et société, et développement durable et échanges entre les peuples. Sur cette base, la CML définit cinq axes de coopération prioritaires : la connectivité des infrastructures ; l’amélioration des capacités de production ; la promotion de la coopération économique transfrontalière ; la gestion et l’utilisation durable des ressources en eau du Mékong ; et le développement d’une agriculture associée à l’éradication de la faim et à la réduction de la pauvreté. Ces domaines ont un impact direct sur le développement, la sécurité et la stabilité des pays de la sous-région du Mékong. Par ailleurs, la Chine, à travers la Coopération de la sous-région du Grand Mékong (CSM), ambitionne d’exercer une influence sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Lors du 8e Sommet de la Coopération de la sous-région du Grand Mékong (novembre 2024), la Chine a clairement affirmé sa volonté de promouvoir la CSM, axée sur l’ouverture, l’innovation, la connectivité et la coordination, et d’inaugurer une nouvelle phase de coopération dans des domaines clés tels que les infrastructures, le commerce et l’investissement, et le développement agricole associé à l’éradication de la faim et à la réduction de la pauvreté. De ce fait, la Chine considère le GMS comme un canal complémentaire important pour continuer à accroître son influence économique et stratégique dans la sous-région du Mékong.

Pour les États-Unis, étendre leur influence dans l'espace stratégique Vietnam-Laos-Cambodge constitue un élément essentiel de la mise en œuvre de la Stratégie pour un Indo-Pacifique libre et ouvert (IPS), notamment par le biais du Cadre économique pour la prospérité de l'Indo-Pacifique (IPEF). Auparavant, et à une échelle plus réduite, les États-Unis avaient progressivement renforcé leur présence dans la sous-région grâce à l'Initiative du bassin du Mékong (LMI), favorisant la coopération entre le Vietnam, le Cambodge, le Laos et le Myanmar. Cette politique vise à équilibrer le pouvoir des grandes puissances d'Asie du Sud-Est, et en particulier à contrebalancer l'influence croissante de la Chine dans la région.

Axée sur la promotion du développement durable et la gouvernance transfrontalière de l'eau, l'Initiative pour le développement du Mékong (LMI) s'attache à améliorer la qualité de l'éducation et de la formation, à protéger l'environnement et la santé publique, à interconnecter les infrastructures, à développer l'économie et à réduire les inégalités de développement. Par ailleurs, les États-Unis promeuvent le Partenariat Mékong-États-Unis (MUSP) lors de réunions annuelles des ministres des Affaires étrangères, avec pour objectifs de renforcer les capacités de réponse au changement climatique, garantir la sécurité hydrique, améliorer la connectivité économique et infrastructurelle, promouvoir le commerce et les investissements, soutenir le développement des petites et moyennes entreprises et former des ressources humaines hautement qualifiées. Ce faisant, les États-Unis réaffirment leur engagement à long terme envers la sous-région du Mékong et tirent parti des mécanismes de coopération pour asseoir leur influence stratégique, façonner progressivement les règles du jeu et limiter l'influence de la Chine dans la région.

Il apparaît clairement que les initiatives et mécanismes susmentionnés des États-Unis et de la Chine s'inscrivent dans une stratégie globale visant à accroître leur influence régionale et mondiale. Les États-Unis et la Chine ont mis en place des initiatives et des mécanismes qui s'étendent à chaque domaine spécifique, en créant des chaînes de production et d'approvisionnement. Ces chaînes comprennent des groupes restreints, dotés de processus, de réglementations et de normes fermés, afin d'élaborer de nouvelles normes avec des partenaires partageant la même vision et les mêmes valeurs. Cette démarche vise à remodeler le processus de régionalisation et à réorganiser le réseau des chaînes de production et d'approvisionnement régionales et mondiales pour les rapprocher géographiquement des principaux marchés.

En matière de science et de technologie , conscients que la sécurité et le développement d'un pays dépendent encore aujourd'hui de sa stratégie de développement technologique et de sa coopération internationale, sous l'effet de la révolution scientifique et technologique et de la mondialisation, les États-Unis et la Chine considèrent ce domaine comme l'enjeu et le moteur de leur compétition régionale. Les deux pays ambitionnent d'acquérir une position dominante et de jouer un rôle déterminant dans le développement des pays de la région. La domination dans les hautes technologies est devenue un enjeu stratégique plus intense et décisif pour les grandes puissances, car ces facteurs sont étroitement liés à la sécurité nationale, à la puissance économique et politique, ainsi qu'au statut de superpuissance mondiale. Par conséquent, la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine dans ce domaine révèle une politisation croissante des chaînes d'approvisionnement et de production, notamment dans les industries de haute technologie et les technologies de base. De l'exploitation des ressources stratégiques au développement des matières premières, en passant par la conception de microprocesseurs, la fabrication d'équipements et la distribution de produits, les États-Unis et la Chine s'efforcent d'obtenir des avantages concurrentiels et de consolider leur position dans cette compétition stratégique régionale.

En matière de sécurité , l'espace stratégique Vietnam-Laos-Cambodge est affecté par l'imbrication de défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels, dont beaucoup sont directement liés aux intérêts stratégiques des États-Unis et de la Chine. Par exemple, la question de la mer de Chine méridionale revêt une importance capitale pour la Chine, étant étroitement liée à sa stratégie de sécurité et de développement maritime. Les États-Unis, quant à eux, considèrent cette zone comme un moyen d'affirmer leur rôle dans le maintien de l'ordre et du droit internationaux, la garantie de la liberté de navigation, y compris la liberté d'opération des navires militaires américains, la protection des intérêts de leurs alliés et la limitation de l'influence chinoise. Pour résoudre le différend en mer de Chine méridionale, les États-Unis et la Chine déploient divers moyens, allant de la diplomatie et du droit à la coopération en matière de défense et de sécurité, afin de mobiliser leurs forces, d'accroître leur influence et d'atteindre leurs objectifs géopolitiques à long terme en Asie du Sud-Est, notamment dans l'espace stratégique Vietnam-Laos-Cambodge.

Parallèlement, les défis sécuritaires non traditionnels, tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les épidémies transfrontalières, la cybersécurité, la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique, continuent de s'accroître et d'évoluer de manière complexe, affectant directement la stabilité sécuritaire et le développement durable des pays. La sécurité non traditionnelle devient un terrain de compétition de « stratégies douces » entre les grandes puissances. Les États-Unis et la Chine exploitent fortement ces enjeux à travers des programmes d'aide au développement, comme la coopération sur les ressources en eau du Mékong, les initiatives santé-environnement, la transformation numérique, la cybersécurité, etc., afin d'accroître leur influence et de renforcer leur réseau de partenaires.

L’impact de la compétition stratégique sino-américaine sur l’espace stratégique Vietnam-Laos-Cambodge

L’engagement accru des États-Unis et de la Chine dans la région, à travers des mécanismes de coopération bilatéraux, multilatéraux et sous-multilatéraux, a eu des répercussions profondes sur l’espace stratégique Vietnam-Laos-Cambodge, à la fois positives et négatives, les défis ayant tendance à s’accroître.

À propos des avantages

On peut affirmer que coopération et compétition sont indissociables des relations internationales. Dans un contexte de compétition, les grandes puissances utilisent la stratégie de la carotte et du bâton, promouvant et renforçant la coopération afin d'attirer et de rivaliser d'influence avec les pays de la région. Cette situation offre aux pays de la région un contexte favorable à l'élargissement de leur espace stratégique, leur permettant de mieux participer à la coopération multilatérale avec les grandes puissances et, par conséquent, de renforcer leur rôle et leur influence dans la promotion de cette coopération au sein de la sous-région. C'est également l'occasion pour les pays de la sous-région de tirer parti de la coopération et du soutien des grandes puissances pour garantir leur sécurité et leur développement socio-économique. Parallèlement, cela renforce la position de négociation de l'espace stratégique Vietnam-Laos-Cambodge. En réalité, ces trois pays ont su tirer profit des avantages économiques de l'intégration internationale, notamment en utilisant efficacement les ressources de développement fournies par les États-Unis et la Chine, au service de leur développement national.

À propos du défi

Premièrement, le rétrécissement de l'espace stratégique de coopération au développement engendre un risque de division interne entre les pays de la sous-région. La participation à des mécanismes de coopération multilatérale pilotés par les grandes puissances, ainsi que la mise en œuvre d'initiatives, de projets d'interconnexion des infrastructures, d'investissements, etc., selon les priorités de chaque grande puissance, entraînent une réduction de la complémentarité des liens et de la coopération au développement entre les pays de la sous-région, voire un risque d'accroissement de la concurrence économique. Les pays de la sous-région doivent trouver un équilibre dans leurs relations avec les grandes puissances, afin de garantir leurs intérêts nationaux tout en harmonisant ceux des deux autres pays. En particulier, dans le cadre des mécanismes de coopération multilatérale menés par les États-Unis et la Chine, les pays de la sous-région risquent de se retrouver en situation de « division » par les intérêts nationaux au détriment des intérêts régionaux. En effet, la concurrence entre grandes puissances limite les choix stratégiques des petits et moyens pays, notamment pour ceux qui entretiennent des relations économiques ou sécuritaires plus étroites avec les grandes puissances que celles mises en œuvre dans le cadre de la coopération entre pays de la sous-région. Au contraire, en participant à la coopération multilatérale dans la sous-région, les petits pays risquent de s'enliser dans une spirale de compromis et de compétition stratégique entre les grandes puissances, ce qui nuit à leurs intérêts nationaux ainsi qu'à la sécurité et à l'environnement économique de la région lorsque des conflits d'intérêts surgissent entre ces puissances et entre les pays de la sous-région. Par conséquent, l'espace stratégique de coopération au développement entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge pourrait se restreindre en raison de divergences d'intérêts, réduisant ainsi l'efficacité de la participation de chaque pays et affaiblissant les liens régionaux.

Deuxièmement, la pression exercée sur les pays de la sous-région pour qu’ils « choisissent leur camp » face à la concurrence stratégique et à l’implication accrue des États-Unis et de la Chine. Actuellement, le Vietnam, le Laos et le Cambodge sont confrontés au défi de maintenir un équilibre stratégique entre les avantages d'une coopération économique étroite avec la Chine et ceux d'une coopération scientifique, technologique et commerciale avec les États-Unis. Dans ce contexte, maintenir un équilibre dans les relations avec les grandes puissances est considéré comme un choix stratégique judicieux pour les petits et moyens pays. Cela leur permet de tirer le meilleur parti des ressources extérieures pour leur développement, tout en préservant leur indépendance et leur autonomie et en évitant qu'une grande puissance n'établisse un monopole d'influence dans la région. La nécessité de « choisir son camp » est donc devenue un enjeu majeur de la politique étrangère des pays de la sous-région, d'autant plus que la compétition d'influence entre les États-Unis et la Chine continue d'évoluer de manière complexe et imprévisible.

Troisièmement, l'instabilité et l'incertitude croissantes de l'espace stratégique. Cette incertitude provient du fait que la région Asie-Pacifique en général, et l'Asie du Sud-Est en particulier, sont considérées par les grandes puissances comme une région d'importance géostratégique particulière, tandis que la structure régionale est en pleine structuration. Sans compter que les divergences de perceptions, d'intérêts stratégiques, de systèmes de valeurs et de méthodes de gestion des relations internationales entre les grandes puissances rendent l'environnement stratégique régional plus complexe et imprévisible. La concurrence entre ces puissances s'exerce non seulement dans le domaine politico-sécuritaire, mais aussi dans les domaines économique, commercial, technologique, des chaînes d'approvisionnement et de la définition des règles du jeu au sein des institutions régionales. Ceci constitue un défi majeur pour la stabilité stratégique, accroît les risques géopolitiques et les conflits locaux, et engendre instabilité et imprévisibilité dans la région.

Ainsi, sous l'effet de la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine dans la région Asie-Pacifique en général et dans la sous-région du Mékong en particulier, le Vietnam, le Laos et le Cambodge sont confrontés aux défis suivants : premièrement , la sécurité et le développement de ces trois pays constituent un objectif stratégique pour les grandes puissances, ce qui déstabilise et divise la sous-région ; deuxièmement , les calculs intéressés de ces grandes puissances engendrent un dilemme sécuritaire et réduisent l'autonomie stratégique nationale, obligeant les trois pays à éviter d'être contraints de choisir un camp dans cette compétition et cette confrontation ; troisièmement , face à cette compétition stratégique, les trois pays doivent maintenir fermement une politique étrangère indépendante et autonome, afin d'éliminer le risque de dépendance vis-à-vis des grandes puissances, de devenir progressivement une zone tampon ou même de subir des compromissions secrètes de la part d'une grande puissance, les privant ainsi de la possibilité de défendre leurs propres intérêts nationaux.

Suggestions politiques pour le Vietnam

Garantir la sécurité et le développement de l'espace stratégique Vietnam-Laos-Cambodge repose sur la volonté, la vision et les actions des dirigeants des trois pays. Face à la concurrence accrue entre les grandes puissances, notamment les États-Unis et la Chine, le Vietnam doit gérer harmonieusement les divergences d'intérêts et mettre en œuvre efficacement sa politique étrangère de bon voisinage. À cet égard, il convient de définir clairement les orientations suivantes :

Premièrement , il convient de maintenir fermement une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisme, tout en appliquant avec souplesse une politique d’« équilibre dynamique » dans ses relations avec les principales puissances. Le Vietnam doit évaluer et anticiper avec précision et rapidité la situation régionale et mondiale afin de prendre des décisions qui garantissent au mieux ses intérêts nationaux. En outre, il est nécessaire de poursuivre la promotion d’une diplomatie multilatérale, où la coopération sous-régionale est une priorité.

Deuxièmement , il convient d'examiner et d'évaluer l'opportunité de participer activement et harmonieusement, en co-initiant des initiatives avec les grandes puissances, et de devenir membre fondateur des mécanismes et structures de coopération sous-régionale, notamment ceux qui favorisent la promotion des intérêts du Vietnam. Parallèlement, le Vietnam doit éviter habilement de se retrouver enlisé dans la compétition stratégique entre grandes puissances. C'est pour le Vietnam l'occasion de renforcer sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisme et de diversification des relations internationales ; d'accroître son rôle, de consolider sa position et de promouvoir ses intérêts nationaux, et de contribuer activement à la stabilité et au développement de la région.

Troisièmement, il convient de continuer à privilégier et à renforcer les relations avec les pays voisins, « développer et consolider la relation spéciale entre les trois pays indochinois… la coopération globale et l’entraide dans la construction et la défense de la Patrie constituent la loi de la survie et du développement des trois nations fraternelles » (2) , « consolider et développer sans cesse la solidarité et l’amitié particulières entre notre Parti et notre peuple, le Parti et le peuple laotien, le Parti et le peuple cambodgien… conformément aux principes d’égalité, de respect de l’indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes de chacun » (3) . Le XIIIe Congrès du Parti a souligné : « Viser le développement de relations de coopération, d’amitié et traditionnelles avec les pays voisins » (4) . Par conséquent, le Vietnam doit continuer à promouvoir la coopération amicale et traditionnelle avec le Laos et le Cambodge car, en matière de sécurité, il s’agit de pays voisins d’une grande importance géopolitique et stratégique, constituant une ceinture de sécurité essentielle, qui influe directement sur la sécurité, la stabilité et la survie nationale du Vietnam. En matière de développement , des relations stables avec les pays voisins sont une condition essentielle au développement national, notamment au développement économique. Sur le plan international , le maintien de relations stables et bonnes avec les pays voisins est non seulement une condition de la sécurité et du développement national, mais aussi un facteur clé, une condition préalable à l'expansion des relations extérieures du pays et au renforcement de son prestige et de sa position sur la scène internationale.

Quatrièmement , dans un esprit de construction, de coopération et de prise en compte des intérêts des parties concernées, le Vietnam doit défendre et défendre avec constance ses intérêts, tout en faisant preuve d'habileté et de souplesse dans le cadre de la coopération régionale en général et sous-régionale en particulier. Cette question mérite une attention particulière car, stratégiquement, la sous-région du Mékong joue un rôle crucial non seulement pour la sécurité et le développement durable du pays, mais constitue également une zone centrale pour promouvoir la position du Vietnam dans une perspective plus large, rayonnant sur l'Asie-Pacifique. Pour tout pays, les liens géographiques et les intérêts de sécurité et de développement dans les relations avec ses voisins sont indissociables et revêtent parfois une importance particulière. Préserver la stabilité de l'espace stratégique commun, c'est garantir la protection durable de l'espace vital du pays.

Cinquièmement , contribuer à la résolution des défis internes des trois pays. En réalité, bien que le Vietnam, le Laos et le Cambodge affichent une forte volonté politique de promouvoir l'amitié de bon voisinage, les limites inhérentes à leurs forces respectives – notamment en matière de capacité économique et de niveau scientifique et technologique ; leurs divergences d'intérêts quant à l'exploitation des ressources en eau du Mékong ; et les questions frontalières héritées de l'histoire, constituent des obstacles à la consolidation et à l'élargissement de leur espace stratégique commun. Il est donc nécessaire de poursuivre la résolution de ces problèmes internes et d'identifier et d'exprimer clairement les positions sur les questions stratégiques vitales pour le Vietnam, y compris le principe de ne permettre à aucune tierce partie de tirer profit de son territoire pour porter atteinte à sa sécurité et à son développement.

Sixièmement , le Vietnam, le Laos et le Cambodge ont encore besoin de davantage de ressources pour être « stratégiquement autonomes » face aux défis posés par la compétition stratégique entre grandes puissances. Il est donc nécessaire d'accroître ces ressources afin de permettre une autonomie dans les stratégies de développement national, créant ainsi les conditions propices à la consolidation des relations amicales et traditionnelles entre les trois pays, et à une coopération et un développement communs. Le Vietnam doit trouver un équilibre entre libéralisation et ouverture et autonomie ; entre intégration profonde et globale et autonomie stratégique ; et entre participation à l'effort collectif et renforcement de sa résilience interne. En conséquence, il convient de prendre l'initiative de créer des mécanismes de coopération sous-régionale bilatéraux et multilatéraux dans divers domaines avec le Laos et le Cambodge, tels que : la connectivité économique, notamment en matière d'infrastructures techniques et sociales ; la promotion de la coopération en matière de défense et de sécurité ; la mise en œuvre d'une vision stratégique à long terme et la coopération pour résoudre les problèmes liés aux engagements internationaux concernant la gestion, l'utilisation et la protection des ressources en eau du bassin du Mékong, en vue d'un développement durable, la lutte contre le changement climatique et la promotion du développement durable ; la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation des ressources humaines…

Septièmement , suite à l'annonce par le Cambodge de son retrait du mécanisme de coopération du Triangle de développement Vietnam-Laos-Cambodge (en 2024), le Vietnam doit poursuivre ses consultations avec le Laos et le Cambodge afin de promouvoir une coopération étendue, concrète et efficace entre les trois pays, en adéquation avec les impératifs de développement de la nouvelle période, dans l'intérêt des populations des trois pays, de la Communauté de l'ASEAN, et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région. Parallèlement, il convient de maintenir l'importance particulière du Triangle de développement Vietnam-Laos-Cambodge pour la stabilisation de la situation politique et la protection de la sécurité et de l'ordre dans les zones frontalières des trois pays.

En résumé, la compétition géopolitique sino-américaine dans l'espace stratégique Vietnam-Laos-Cambodge a créé des opportunités et posé des défis complexes et interdépendants à la sécurité et au développement de chaque pays. Dans ce contexte, le Vietnam doit promouvoir une politique étrangère indépendante et autonome, défendre fermement ses intérêts nationaux et faire preuve de proactivité et de souplesse dans ses relations avec les grandes puissances. Le renforcement de la solidarité particulière avec le Laos et l'approfondissement des relations amicales avec le Cambodge constituent le fondement permettant au Vietnam de maintenir un environnement pacifique et stable, de consolider sa position internationale et de contribuer activement à la paix, à la coopération et au développement dans la région.

---------------------

(1) Voir : Nguyen Vu Tung, Nguyen Hoang Nhu Thanh : Théorie des relations internationales , Maison d'édition Labor-Social, Hanoi, 2017, p. 64

(2) Documents du 6e Congrès national des délégués , Maison d'édition de la Vérité, Hanoï, 1991, p. 100

(3) Documents du 7e Congrès national des délégués , Maison d'édition de la Vérité, Hanoï, 1991, p. 89

(4) Documents du 13e Congrès national des délégués , Maison d'édition politique nationale Vérité , Hanoï, 2021, vol. I, p. 163

Source : https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/1165902/canh-tranh-dia---chinh-tri-my---trung-quoc-trong-khong-space-chien-luoc-viet-nam---lao---cambodia-va-goi-mo-chinh-sach-doi-voi-viet-nam.aspx

![Transition de Dong Nai à l'OCOP : [Article 3] Lier le tourisme à la consommation de produits de l'OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)

Comment (0)