Au XIXe siècle, le Vietnam était dans le collimateur des colonialistes français qui projetaient de s'emparer de marchés et d'étendre leur sphère d'influence en Asie du Sud-Est. Da Nang était considérée comme une porte d'entrée stratégique pour envahir le Vietnam.

Le 1er septembre 1858, la coalition franco-espagnole, composée de 16 navires de guerre équipés des armes les plus modernes, tous dotés d'une grande puissance destructrice et d'une grande létalité, lança une attaque sur Da Nang. Dès le premier jour de tirs, la plupart de nos positions défensives sur la rive est du fleuve Han furent détruites. Le lendemain matin (2 septembre 1858), l'ennemi continua de bombarder la citadelle de Dien Hai et envoya des troupes occuper la zone ouest. L'armée royale combattit et se replia progressivement, établissant une ligne de défense au sud-ouest de Hoa Vang pour arrêter l'ennemi. Le déroulement de la bataille démontra que l'ennemi ne pouvait utiliser la puissance de ses armes techniques pour lancer une attaque massive, mais fut bloqué dès l'embouchure de Da Nang. Ce résultat était le fruit de la résistance acharnée de la garnison sous le commandement d'une cour royale encore pleinement active à cette époque, animée d'une grande détermination et d'une grande solidarité nationale. Outre l'armée principale de la cour, la milice locale et les forces navales étaient également impliquées.

Après la blessure grave et le décès du gouverneur Le Dinh Ly, Tu Duc nomma le maréchal Chu Phuc Minh à sa place au poste de gouverneur des Affaires militaires. Il confia ensuite le commandement du front de Da Nang à Nguyen Tri Phuong, notre général numéro un, alors officier de la province de Nam Ky, et qui servait alors comme Kinh Luoc Su. Officier militaire talentueux, Nguyen Tri Phuong évalua la situation avec justesse dès le départ et proposa une stratégie de défense et de combat dynamique et adaptée. Il préconisait de ne pas attaquer l'ennemi de front pour éviter sa puissance de feu, mais de l'encercler et de le bloquer en bord de mer, de multiplier les embuscades, de l'empêcher de contacter la population, de pratiquer le « vidage des jardins et des maisons », d'isoler et de couper les lignes de ravitaillement et de fournir des vivres sur place.

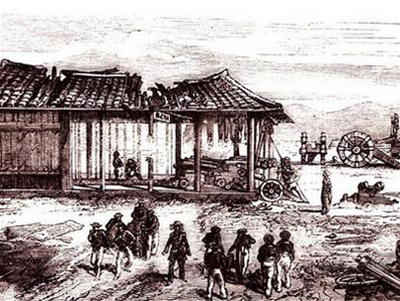

La citadelle de Dien Hai après un bombardement d'artillerie le matin du 1er septembre 1858. Photo avec l'aimable autorisation

La citadelle de Dien Hai après un bombardement d'artillerie le matin du 1er septembre 1858. Photo avec l'aimable autorisation

Comment (0)