Par précaution, puisque nous n'avons pas encore pu récupérer les documents originaux, nous estimons que Hui Bon Hoa, également connu sous le nom d'Oncle Hoa, est venu établir son entreprise dans le Sud du Vietnam entre 1865 et 1875, ce qui correspond à son âge de 20 ans.

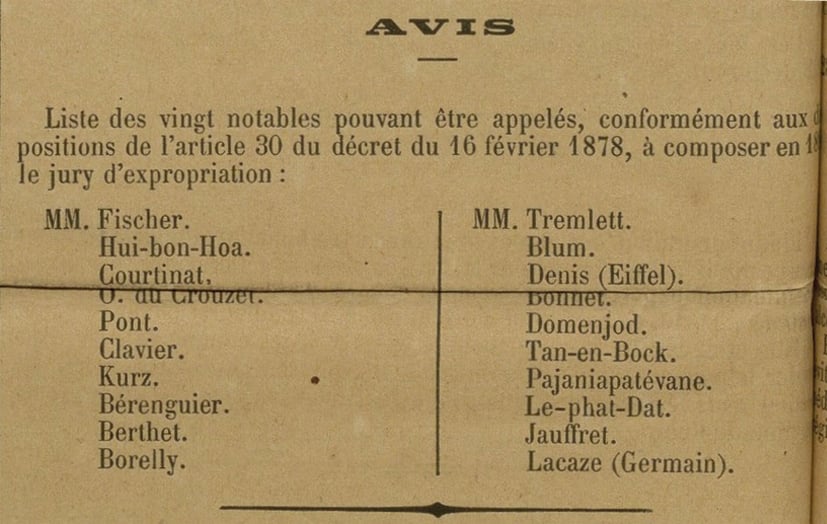

Annonce de l'élection de Hui Bon Hoa au jury de Cochinchine - Photo : Source : Journal officiel de la Cochinchine française, 16 décembre 1895

Selon son arrière-petite-fille Odette Hui Bon Hoa, comme rapporté dans le journal ARIA d'Air Corsia, avant son 20e anniversaire (en 1865), Hui Bon Hoa a embarqué sur un navire et a fui sa patrie pendant une famine.

À son arrivée à Saigon, le jeune homme n'avait qu'une natte pour bagage.

Traverser la mer jusqu'à Saigon

L'histoire de « Hui Bon Hoa et de son fils, avec seulement quelques pièces d'argent en poche, arrivant péniblement au Vietnam », telle qu'elle a souvent été rapportée par les générations suivantes, n'est probablement qu'une interprétation littéraire. Entre 1865 et 1875, Hui Bon Hoa n'a jamais emmené, et n'aurait pas pu emmener, aucun de ses enfants avec lui.

Les archives familiales rapportent que le fils aîné de Hui Bon Hoa, Trong Mo, a été adopté par un oncle (dans sa ville natale).

Quant au deuxième fils, Trong Huan, selon la stèle commémorative de la tombe de Di An, Binh Duong , il est né à Xiamen en 1876.

Le troisième enfant, Trong Tan, naquit également à Xiamen à la fin de 1878 (son père y étant retourné). Plus tard, toute la famille émigra à Quanzhou.

D'un autre côté, les Chinois ont toujours eu un fort sens de la communauté, donc Hui Bon Hoa a dû voyager sur le bateau avec des membres de sa famille élargie ou être accueilli et parrainé par des compatriotes à destination, conformément à la règle d'immigration de l'époque.

Le quatrième fils de Hui Bon Hoa, Trong Binh ou Tang Phien Hui Bon Hoa, est né à Saigon en 1893, 15 ans après Trong Tan.

S'il était le sixième enfant de la famille, comme l'écrit Chen Bichun, alors entre Trong Tan et Trong Binh, il y avait deux sœurs, car Hui Bon Hoa eut quatre fils. L'enfant suivant (Khien Ha Hui Bon Hoa) naquit en 1894 également à Saigon, ce qui faisait de lui le septième enfant et, de ce fait, un citoyen français comme Tang Phien, puisque son père avait acquis la nationalité française.

Chen Bichun a noté que Hui Bon Hoa et son épouse eurent onze filles. Dans ce cas, étant donné qu'il décéda en 1901, il est peu probable qu'ils aient eu huit autres filles durant les sept dernières années de sa vie. À moins qu'il n'y ait eu d'autres sœurs entre Trong Tan et Trong Binh, et que Trong Binh n'ait pas été la sixième enfant, mais encore plus jeune. Nous ne connaissons que sept des enfants de Hui Bon Hoa.

Hui Bon Hoa dut voyager fréquemment entre Saïgon, Xiamen et Quanzhou jusqu'à ce que sa femme (Mme Trinh, née en 1855) et ses enfants le rejoignent à Saïgon. S'il avait vécu au Sud-Vietnam depuis 1865, il se serait certainement installé durablement dans sa vie professionnelle et personnelle au bout d'une décennie.

Alors pourquoi n'a-t-il pas emmené sa femme et ses enfants avec lui lors de son mariage ? Pourquoi l'a-t-il laissée accoucher à Xiamen puis émigrer à Quanzhou ? Se pourrait-il que Hui Bon Hoa soit arrivé à Saigon après 1865, contrairement à ce que certains récits laissent entendre ?

Quoi qu'il en soit, l'histoire de la séparation et des retrouvailles de Hui Bon Hoa, ou l'histoire de ses difficultés à construire une carrière en tant qu'homme célibataire, reflète la situation typique des Chinois vivant à l'étranger.

Avant que Hui Bon Hoa « n’entre dans le village français », la population de Saigon (à l’exclusion de Cholon) au 31 décembre 1886 (selon l’Annuaire français Annam de 1887) était de 18 009 personnes (8 846 hommes, 4 091 femmes, 5 072 enfants), dont seulement 3 hommes, 3 femmes et 19 enfants étaient des Chinois qui avaient acquis la citoyenneté française.

La population vietnamienne est de 8 986 personnes, dont 2 517 hommes, 2 767 femmes et 3 702 enfants ; ce ratio reflète l'équilibre démographique typique du Vietnam autochtone.

La communauté chinoise comprend 6 649 personnes (soit 74 % de la population vietnamienne), mais la majorité sont des hommes – 4 856 personnes (presque le double, 193 %, par rapport aux hommes vietnamiens à Saigon) – tandis qu'il n'y a que 817 femmes (les femmes chinoises représentent moins de 17 % des hommes chinois) et 976 enfants.

Ce grave déséquilibre entre les sexes reflète en partie le contexte politique et économique de Saigon à l'époque, un lieu de promesses de travail acharné et d'entrepreneuriat pour les hommes chinois, plutôt qu'un lieu de résidence permanente pour leurs familles, et a sans aucun doute posé de nombreux défis socioculturels aux autorités contemporaines.

Les immigrants chinois qui avaient acquis la nationalité française, possédaient des biens et entretenaient des relations avec le gouvernement, ont joué un rôle d'intermédiaires efficaces dans la gestion des activités politiques, économiques et socioculturelles liées à la communauté chinoise de Saigon.

Vue du marché de Cholon vers 1890 - Photo : Source : Bibliothèque numérique, Université Côte d'Azur, Nice

Oncle Hoa – un homme qui a travaillé comme juré dans le sud du Vietnam.

Entre 1870 et 1875, Hui Bon Hoa n'était pas encore un nom bien connu au sein de la communauté chinoise. On mentionnait souvent la famille Wang Tai (également connue sous le nom de Chiong Lam ou Truong Bai Lam, originaire de Hong Kong) qui possédait une briqueterie et une usine de tuiles à Saigon et faisait également le commerce du riz ;

La famille A Pan exploitait une entreprise de boissons et de produits alimentaires et possédait également une briqueterie et une tuilerie ; les frères Tan Keng Sing (Tran Khanh Tinh, de Singapour), dont Tan Keng Ho (Tran Khanh Hoa), qui a siégé au conseil municipal de Saigon ; la famille Ban Hap (Nhan Van Hop) faisait le commerce du riz, importait de l’opium et gérait également un prêteur sur gages à Cho Lon…

En 1881, A. Pan entra au conseil municipal de Saïgon. Il reprit également le magasin de prêt sur gages de Saïgon, dans lequel la famille Ogliastro avait investi, avec M. Lamache comme agent assermenté. La famille Ogliastro s'associa ensuite à Blutstein, qui devint directeur du magasin.

Il est fort probable que Hui Bon Hoa travaille actuellement pour A Pan. Lui et un cousin originaire de la même ville, Hui Toan (également connu sous le nom de Huynh Truyen), ont déposé une demande de nationalité française, mais celle-ci n'a pas encore été approuvée.

En 1884, des annonces dans plusieurs numéros de la Gazette officielle de Cochinchine, gérée par les Français, indiquaient qu'A Pan était retourné en Chine pour raisons de santé, avait délégué (l'administration de A Pan et Cie) à Hui Toan et Hui Bon Hoa, puis avait transféré la direction et l'exploitation du prêteur sur gages de Saigon à Hui Bon Hoa.

En 1885, on peut dire que la famille Huynh (Hui) a complètement pris le contrôle de la société A Pan, la renommant Hui Toan et Cie avec M. Hui Toan comme représentant et M. Hui Tchoau participant (Journal officiel de l'Indochine française, 6 juillet 1885).

En 1887, Hui Bon Hoa obtint la nationalité française. M. A. Ogliastro rejoignit la Chambre de commerce de Saïgon, dont les membres comprenaient Ban Hap et Wang Tai. Oscar du Crouzet entra au Conseil municipal de Cholon (dont Ban Hap était également membre).

La même année, un article paru dans la Gazette officielle de la Cochinchine française le 30 juin 1887 annonçait la sélection de Hui Toan au sein du jury de Cochinchine, composé de vingt personnalités respectées. Hui Toan y siégea également en 1889.

À partir de 1887, la famille Huynh, en commençant par Boun Tchao Sia en général et Hui Bon Hoa en particulier, a progressivement développé son activité et acquis une réputation, aux côtés des familles Wang Tai et Ban Hap et d'autres immigrants chinois de renom.

En plus de leurs activités commerciales antérieures et de leur contrat de prêteur sur gages, la famille A Pan a commencé à se concentrer sur l'acquisition de terrains et la construction de rangées d'immeubles locatifs (à usage commercial et résidentiel), répondant aux besoins essentiels des Chinois nouvellement immigrés à Saigon, ou peut-être aussi à d'autres segments de la population.

Mais cette activité ne faisait que commencer ; elle ne s'est généralisée que lorsque les fils de Hui Bon Hoa, Trong Huan et Trong Tan, sont venus à Saigon pour aider leur père.

Le 16 décembre 1895, la Gazette officielle de la Cochinchine française annonçait que Hui Bon Hoa avait été sélectionné pour faire partie du jury de Cochinchine.

Cette liste comprend un nom familier à Hui Bon Hoa, O. du Crouzet, un nom vietnamien qui deviendra plus tard très célèbre, Le Phat Dat, également connu sous le nom de Huyen Si (« le meilleur érudit »), ainsi que le nom d'un immigrant chinois, Tan En Bock (fils de Tan Keng Ho). Hui Bon Hoa fut également élu au jury en 1901, mais il mourut la même année.

**********************

Le 11 juillet 1896, les trois parcelles de terrain furent transférées à la famille Hui Bon Hoa. À cette date, trois mois seulement après le transfert, la valeur de ces terrains avait grimpé en flèche pour atteindre 1 300 piastres.

>> Prochain épisode : La famille de Hui Bon Hoa et son oncle Hoa accumulent des terres à Saigon.

Source : https://tuoitre.vn/giai-ma-lai-chu-hoa-dai-gia-lung-lay-sai-gon-ky-3-hanh-trinh-chu-hoa-lap-nghiep-mien-dat-hua-20250322101344976.htm

![[Image] L'esprit combatif tenace du football féminin vietnamien](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F17%2F1765990260956_ndo_br_4224760955870434771-copy-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Image] Images divulguées avant le gala des Community Action Awards 2025.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765882828720_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-45-png.webp&w=3840&q=75)

![[En direct] Gala des prix d'action communautaire 2025](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765899631650_ndo_tr_z7334013144784-9f9fe10a6d63584c85aff40f2957c250-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le ministre laotien de l'Éducation et des Sports, Thongsalith Mangnormek](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765876834721_dsc-7519-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le gouverneur de la province de Tochigi (Japon)](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F16%2F1765892133176_dsc-8082-6425-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[En direct] Cérémonie de clôture et remise des prix du concours de création vidéo/clip « Le tourisme impressionnant au Vietnam » 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/17/1765974650260_z7273498850699-00d2fd6b0972cb39494cfa2559bf85ac-1765959338756946072104-627-0-1338-1138-crop-1765959347256801551121.jpeg)

Comment (0)