Tamasya Festival Musim Semi seharusnya sudah berlangsung enam minggu yang lalu. Serangkaian kejadian malang terjadi, termasuk cuaca buruk, penyakit yang diderita para janda permaisuri dan selir, kesulitan yang disebabkan oleh para bupati, dan entah apa lagi, yang semuanya menyebabkan perjalanan tersebut ditunda.

Kami telah melakukan perjalanan itu delapan hari sebelumnya, pada suatu sore yang cerah. Sehari sebelumnya, di sepanjang rute yang dilalui prosesi, bendera dan panji-panji berbagai warna berkibar tertiup angin, dan penduduk kota serta desa-desa tetangga telah mendirikan altar-altar kecil yang dipenuhi buah-buahan dan bunga, lengkap dengan payung emas, pembakar dupa, dan lampu-lampu yang berjajar rapi.

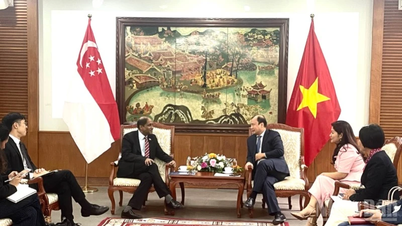

Seniman Istana Kerajaan Hue

Perayaan dimulai dengan kunjungan ke Istana Utusan Kekaisaran. Sang Raja, dikawal para pengawalnya yang bertopi merah dan dicat, menyusuri sungai, tempat tongkang kerajaan telah menunggu. Di sana, para pria bertelanjang kaki berbaris serapi mungkin, beberapa mengacungkan tombak, yang lain membawa senapan. Seluruh suasana terasa khidmat. Sinar matahari membuat pakaian lama tampak lebih baru, dan orang-orang mengagumi para mandarin dalam balutan jubah upacara sutra mereka yang indah, diapit oleh para pembawa payung, pembawa pipa, dan nampan sirih pinang.

Sebuah perahu panjang, yang diawaki oleh sekitar 40 pendayung, menarik perahu kerajaan. Di haluan, sang komandan, memegang megafon, memberi perintah, mondar-mandir, memberi isyarat, dan tampak sangat tergerak oleh tanggung jawabnya, seolah-olah sedang memimpin sebuah kapal patroli yang sedang dalam bahaya. Untuk memastikannya, seorang pelayan yang setia, yang juga perenang handal, berenang di samping perahu untuk menyelamatkan keluarga kerajaan jika terjadi kecelakaan.

Penyeberangan memakan waktu sepuluh menit. Dari tempat pendaratan perahu hingga ke Nunsiatur Apostolik, para marinir berdiri sebagai barisan kehormatan. Jaraknya paling jauh 100 meter. Raja Thanh Thai duduk di tandu sepanjang perjalanan, sikapnya anggun, tatapannya fokus, tangannya tergenggam, seperti patung Buddha. Di ambang pintu, raja perlahan dan khidmat menaiki setiap anak tangga, lalu melintasi lobi besar dan ruang tamu pertama.

Hidangan ringan telah disiapkan. Di meja raja, hanya ada Residen, Panglima Tentara, dan orang tertinggi di istana setelah raja—Tuy Ly Vuong, putra Raja Minh Mang. Bahkan di usianya yang sudah lanjut, lebih dari 80 tahun, ia masih membungkuk ketika melihat raja. Aneh rasanya melihat lelaki tua ini berlutut di hadapan raja muda—yang menerima penghormatan dengan tenang, wajahnya angkuh, dalam jubah emas panjang bertabur permata, berkilauan bagai sebuah relikui.

Namun, begitu duduk di meja dan sampanye dituangkan, Raja Thanh Thai menunjukkan jati dirinya. Patung itu digantikan oleh seorang pemuda tampan, mengamati berbagai benda dengan rasa ingin tahu dan melompat-lompat seperti burung pipit yang berani. Melalui jendela besar, sang raja muda segera berhenti untuk mengamati rombongan tamu yang berkumpul di ruangan sebelah, mengelilingi meja perjamuan yang telah disiapkan dengan mewah: terdapat sekitar 30 pejabat dan pegawai negeri, tetapi tidak ada perempuan. Perempuan tidak diizinkan menghadiri pertemuan semacam itu.

Percakapan mereka hanya sebatas basa-basi. Lagipula, sang raja sangat pendiam; beberapa patah kata tentang mantan Gubernur Jenderal, salam kepada Gubernur Jenderal yang baru, beberapa pertanyaan tentang detail interior, sebuah lukisan, tirai, itu saja. Namun, jelas bahwa sang raja sedang dalam suasana hati yang baik dan berusaha memperpanjang kunjungan. Dua adik Raja Thanh Thai, dua anak berusia 8-10 tahun, juga sedang asyik bercengkrama. Mengenakan pakaian hijau, mereka berdiri di belakang kursi raja, menyantap kue, permen almond, dan berbincang.

Setelah satu jam, raja mengundurkan diri, menyeberangi sungai lagi, dan melanjutkan perjalanannya mengelilingi kota. Hingga malam, prosesi panjang itu berjalan di kedua tepi Sungai Dong Ba. Rakyat harus bersembunyi di rumah masing-masing untuk menunjukkan rasa hormat: menyaksikan raja lewat dan menatapnya dianggap sebagai penistaan. Hanya beberapa orang tua yang berlutut di depan altar kecil dengan pembakar dupa yang berasap. Mereka yang telah lama menanggung kesulitan hidup diberi beberapa keistimewaan.

Ketika saya merenungkan tontonan keagamaan ini, ketika saya melihat kepala-kepala orang kulit putih menundukkan kepala di hadapan berhala hidup yang perjalanannya mendatangkan keberuntungan bagi kota itu, membuat bunga-bunga bermekaran, buah-buahan menjadi matang, menyembuhkan yang sakit, dan memberi harapan kepada yang miskin, saya pun memahami betapa dalamnya kepatuhan terhadap adat istiadat dan ritual tradisional itu berakar dalam jiwa masyarakat ini, dan mereka yang mengira mereka dapat menghapuskan semuanya itu tanpa bantuan waktu adalah orang yang gegabah atau naif.

Baru setelah matahari terbenam, arak-arakan perlahan kembali ke kota. Para pengawal terakhir telah lama menghilang, dan kami masih bisa menebak arah yang ditempuh arak-arakan itu dari debu yang mengepul di bawah langkah kaki mereka, dari bubuk emas yang menggantung di udara yang tenang. (bersambung)

(Nguyen Quang Dieu dikutip dari buku Around Asia: Cochinchina, Central Vietnam, and North Vietnam, diterjemahkan oleh Hoang Thi Hang dan Bui Thi He, AlphaBooks - National Archives Center I dan Dan Tri Publishing House yang diterbitkan pada bulan Juli 2024)

[iklan_2]

Sumber: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-le-nghinh-xuan-185241211224355723.htm

![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh memimpin pertemuan untuk mengevaluasi pengoperasian model pemerintahan daerah dua tingkat.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761751710674_dsc-7999-jpg.webp)

![[Foto] Hue: Di dalam dapur yang menyumbangkan ribuan makanan setiap hari kepada masyarakat di daerah banjir](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761738508516_bepcomhue-jpg.webp)

![[Foto] Perdana Menteri Pham Minh Chinh memimpin pertemuan untuk membahas solusi mengatasi dampak banjir di provinsi-provinsi tengah.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761716305524_dsc-7735-jpg.webp)

![[Infografis] Situasi sosial ekonomi Vietnam dalam 5 tahun 2021-2025: Angka yang mengesankan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761730747150_anh-man-hinh-2025-10-29-luc-16-38-55.png)

![[Langsung] Konser Ha Long 2025: "Semangat Warisan - Mencerahkan Masa Depan"](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761743605124_g-anh-sang-am-thanh-hoanh-trang-cua-chuong-trinh-mang-den-trai-nghiem-dang-nho-cho-du-khach-22450328-17617424836781829598445-93-0-733-1024-crop-1761742492749383512980.jpeg)

Komentar (0)