|

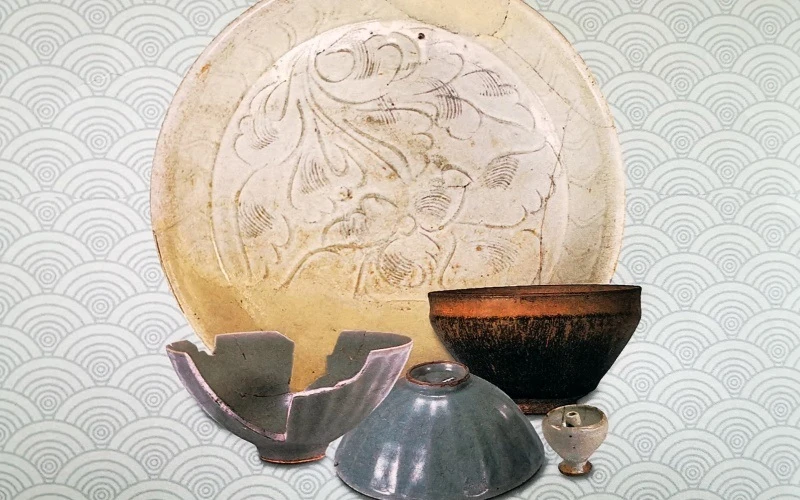

タンロン皇城で発見された宋代の磁器(中国)。 |

12月15日、ベトナム科学技術アカデミー皇城研究研究所は「タンロン皇宮の宋代の中国磁器」をテーマにした国際科学セミナーを開催した。

多くの科学者は、皇城には中国の陶磁器だけでなく、日本や西アジアの陶磁器も「出土」していると信じており、これは大越と他国との貿易の歴史研究への新たな扉を開くものである。

「李氏陶器」は「宋氏陶器」に劣らない

タンロン皇城遺跡発掘調査研究院によると、タンロン皇城遺跡の発掘調査では、唐、宋、元、明、清の時代にわたる多数の中国磁器遺物が発見された。中でも宋代の磁器は非常に多く、また他に類を見ないものである。これは、中国とタンロンの首都ダイベトとの歴史的な経済・文化交流関係を証明している。

考古学研究所のトラン・アン・ズン博士は次のように述べた。「クアンニン省からハティン省の海岸沿いにあるヴァン・ドン、ラック・チュオン、ラック・ゲップ、ラック・バン(タンホア省)、デン・フイエン、キー・ラ(ハティン省)などの古代貿易港での調査、調査、発掘調査では、宋代の陶磁器は発見されなかった。」

タンロン皇城に展示されている宋代の磁器は、王室が購入したものか、宋と大越の二国間の外交関係の際に贈られたものと考えられます。

タンロン皇城研究研究所所長のブイ・ミン・チ准教授は、タンロン皇城で発見された宋代の陶磁器は、タンロン宮廷の日常生活で使われていた中国磁器に関する新たな研究の方向性を開いたと語った。

研究者たちは、タンロン皇城に収蔵された宋代の陶磁器遺物が、中国の8つの大規模な窯に由来するものであると結論付けました。この研究成果は、タンロン皇城遺跡で発掘された宋代の陶磁器コレクションの起源と年代の特定に貢献しました。

これらは国王、王族、そして宮廷で使用された貴重な磁器であり、当時の社会生活の様々な側面を反映しています。これは、李朝時代における宋国と大越国の間の関係、そして陶磁器製作における技術的・芸術的影響をより深く理解するのに役立ちます。

注目すべきことに、発掘調査により、李朝時代には宋代(中国)の磁器と同等の完璧な品質の磁器が生産されていたことが明らかになりました。このため、研究者は「李代陶器」と「宋代陶器」の区別と分類を非常に困難にしてきました。

イスラムの青釉陶器 - 西アジアの貴重な陶磁器の系統。

西アジアには青い釉の陶器があるのでしょうか?

古代タンロン王都の中心部に位置するタンロン皇城遺跡では、考古学者たちがダイラ朝、ディン・ティエン・レー朝、リー朝、トラン朝、レー朝に至るまで、様々な時代の数百万点に及ぶ遺物を発掘しました。特に、日本の肥前陶磁器が多数発見されています。

肥前は、江戸時代(1603年 - 1868年)に成立した日本の有名な陶磁器です。タンロン皇城遺跡で発見された肥前焼は、主に白釉をかけて釉の下にコバルトブルーの模様を描いたものと、釉の上に絵付けをしたものの2種類があり、中でも青白磁が最も人気があります。

ここで発見された日本の青白磁の工芸品は、主に龍、雲、鳳凰、獅子、花、葉、風景などをモチーフにした椀、皿、ワインボトル、小箱などです。

ここで、科学者たちは、様式化された龍と雲の絵が描かれた和風の椀の標本135点と胴体部分および口の部分245点を発見しました。椀の外壁には、短く湾曲した胴体、小さな頭、そして葉の形をした尾を持つ二頭の龍が描かれています。中央には、雲に隠れた龍の頭、より一般的には水の波、あるいは波の上を跳ねる魚が描かれています。

また、独特の表現方法で内側に鳳凰を描いた珍しい鉢も7点あり、通常の陶磁器に比べ品質が優れています。

さらに、考古学者たちは様々な種類の皿の標本191点と、口と胴の破片35点を発見しました。遺跡に収蔵されている大型皿の数は現時点では多くありませんが、いずれも貴重な陶磁器標本です。基本的な形状は、段状胴と円弧胴の2種類に分かれており、これらの皿の装飾文様は非常に精巧で洗練されており、芸術性も高いです。

椀や皿に加え、非常に典型的な日本の青絵白琺瑯の酒壺の胴体部分も3つ発見されました。研究者によると、これらの破片は、ニンニクの形をした、細長い胴体と細い首、幅広の底部を持つ、酒壺または水差しの一種で、胴体の周りには風景や花が描かれていたとされています。

考古学者たちは、中国と日本の陶磁器だけでなく、エジプトの陶磁器の破片も発見しました。この発見は、ダイ・ヴィエットと西アジア地域の間で貿易が行われていたかどうかという疑問を提起しています。青釉陶器はイスラム(イスラム陶器)に由来します。これは、緩く多孔質の骨を持つ陶器の一種で、耐久性は低いものの、釉薬の青い色によって価値が高まりました。

タンロン皇城周辺でイスラムの陶器の破片が発見されたとき、考古学者たちは、9世紀から10世紀頃にかけてダイベトと西アジアの間で貿易が行われていたことを示す最初の証拠が見つかるかもしれないという期待に胸を膨らませた。

しかし、イスラム陶器は貴重な陶磁器の産地として知られており、当時の輸送条件が厳しい状況では、国王に少量のイスラム陶器が献上されるのは当然のことであった。したがって、タンロン皇城の発掘現場から数点のイスラム陶器が発見されただけでは、大越と西アジア間の交易を証明するには不十分である。

1650年以前にダンゴアイに輸出された日本の陶磁器製品の研究に基づき、研究者たちは、タンロン朝廷が日常生活で使用される品物を含む大量の日本の肥前陶磁器を購入したと考えています。

出典: https://giaoducthoidai.vn/bi-an-lich-su-duoc-khai-pha-tu-gom-su-ngoai-quoc-trong-hoang-thanh-thang-long-post554232.html

![[写真] 9月2日、建国記念日80周年記念パレードに向けた最初の訓練セッション](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/6/25/ebf0364280904c019e24ade59fb08b18)

![[写真] ト・ラム書記長がクアンビン省とクアンチ省の党委員会常任委員会と活動中](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/6/25/6acdc70e139d44beaef4133fefbe2c7f)

コメント (0)