オーシャン・ヴオンの詩「閾値」の歌詞のように、「歌に入る代償は知らなかった。戻る道に迷うことだった。歌を聴いて思い出す感覚は、時には消えない印象を残し、それは何度も戻ってきて、忘れられない精神世界のように記憶の中で鳴り響くのだ。」

偶然にも、クラシックギタリストのヴ・ドゥック・ヒエンが「コンドルは飛んで行く」をソロで演奏するのを聴く機会に恵まれました。私は、いや、むしろその曲が、まるで強迫観念と所有欲を抱くかのように、私の音世界に入り込んでいきました。

「コンドルは駆ける」は、2004年に国の文化遺産に指定され、ペルー国民にとって第二の「国歌」とみなされる有名な民謡です。情熱的なメロディーから、その音楽的価値と地位を説明するのは容易です。しかし、「コンドルは駆ける」は、音楽の美しさの限界を超え、人間の深遠な感情に訴えかけるように思われます。それは、祖国への愛、そして悲劇と崇高さが交錯する世界における人間を描いた愛の歌なのです。

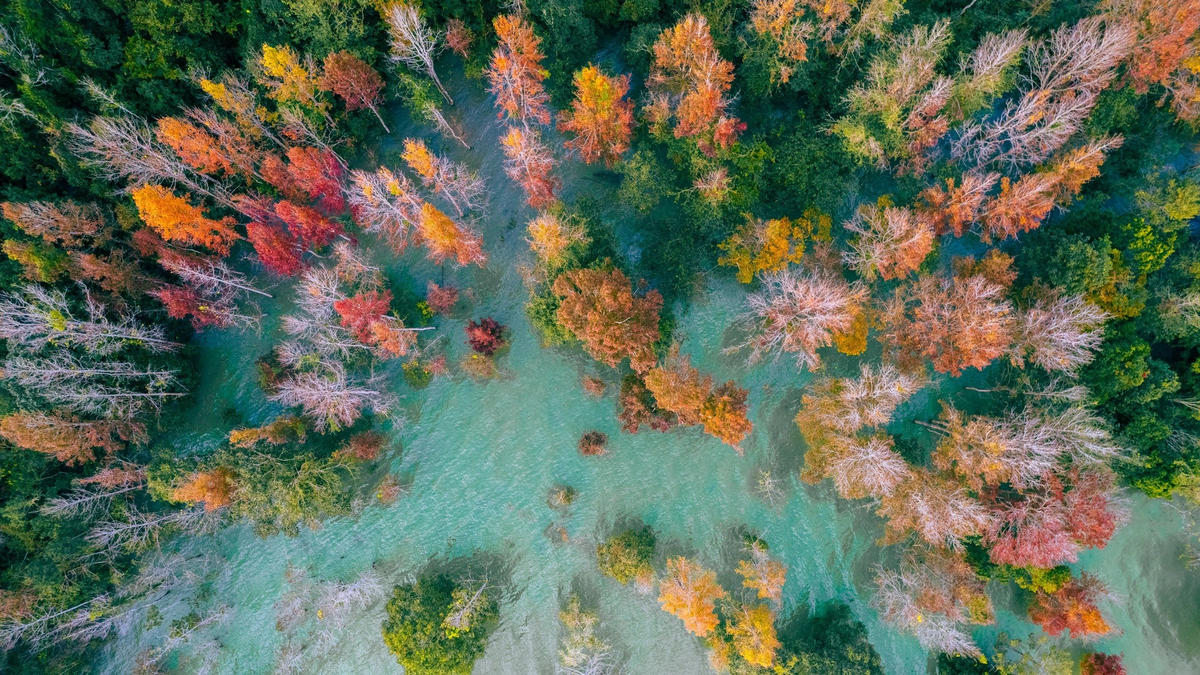

コンドルは、インディオの聖鳥であり、南米の古代の荒野と、かつて強大だったインカ帝国の象徴です。風の力を借りて翼を広げ、雲や山々の頂を遥かに越え、雄大なアンデス山脈を越え、深く神秘的なアマゾン川を駆け抜けます。白い滝が森を切り裂き、広大な砂漠が広がり、波が険しい岩に打ち寄せ、曲がりくねった道が忘れ去られた寺院の遺跡へと続いています…

コンドルが不滅なのは、その強さや孤独のためでしょうか、千里の瞳や無限の翼幅に隠された秘密のためでしょうか、その信仰や荒涼とした苦痛のためでしょうか。私には何一つ分かりません。ただ、「コンドルは飛ぶ」のリズムやテンポの一つ一つが、無邪気でありながらも憤りに満ち、メロディアスでありながらも胸を締め付ける、叙情的でもあり物語的でもある、開放的でもあり軽やかな記憶の流れのようで、聴く者の感情を空を飛ぶ鳥たち、大空を自由に舞い上がる鷲の翼とともに漂わせるのです。

そこで私は、風に吹かれる喜びの歌声、大地と空の広大さ、自由と果てしない冒険への情熱的な愛を聞いた。かつて栄華を誇ったマチュピチュ寺院の遺跡の下で、荒廃と静かな破壊の音を聞いた。そして、自由を命と考え、故郷の文明を守るため、あるいは異文化の侵略から逃れるために、途方に暮れながら深い洞窟へと退避した人々に追い払われた痛みを聞いた。

しかしそれ以上に、悲劇の中で、痛みは空と光を求める鳥のように高く舞い上がり、祖国の大地、水、風への強い愛に打ちひしがれる。『コンドルは飛ぶ』では、悲しみは詩のように美しく、民族の悲しい記憶はバラードの不滅の生命力を生み出し、傷ついた人々を慰め、やがて善への信仰の種を蒔くのだ…

時代の経験と過去の民族史の記憶は繰り返されることなく、砂漠の恋歌やアンデス・コンドルの道の恋歌はペルー国民の精神的な賛歌となり、輝かしいインカ文明、ケチュア語、そして魅惑的なインディオ文化の神秘を永遠に刻み込んだ最後のものであり、民族の地図に消えることのない赤い印を残しました。それは人々に原始の荒野から生存哲学の光明へと向かうことを思い出させ、文明と文化、壮麗と破滅、喪失と永遠という教訓は人々に気楽な許しの心で生きる道を示し、悲しみを大地と空への愛の広大さに解き放ち、鳥のように軽やかな心を感じることができるのです。

「国歌」という言葉の意味について、私はずっと考え続けてきました。民謡がなぜ国家の第二の国歌と言えるのでしょうか。初めて聴いても、何度も聴いても、「コンドルは飛んで行く」を聴くたびに、私にとってその答えはいつも同じです。メロディー、メロディーの魂の深さを伝える力、そして何よりも、そこに込められた文化的堆積物によって、この歌は生まれた国の魂と運命を象徴しているのです。美しさと苦しみ、血と涙によって蒸留された祖国への郷愁、そして最期の灰の輝きは、国民歌の不滅の生命力を永遠に保つ力となっています。そして、それは国境を越え、人生の険しい道のりを歩む人類の記憶に、消えることのない足跡を残します。

「ハヤブサの足跡を辿って」は、民族色に彩られた国民的作品となりました。一方、民族色は地域の美しさを余すところなく歌に包み込み、映画『悪人、善人、醜人』や『ラスト・オブ・モヒカン』のサウンドトラックなど、インディアン固有の色彩が強い楽曲を含む他のどの歌にも見られない、魅力的で独特な特徴となっています。アンデス音楽の街頭や祭りのための歌であるワイノ様式に属する「エル・コンドル・パサ」は、賑やかな「都会的」な特徴をほとんど「剥ぎ取り」、手つかずの自然、古代インカ遺跡の忘れ去られた静けさへと回帰しています。その叙情的な質は、時に風に舞うハヤブサの翼のように高く舞い上がり、時に海面を揺らめき、時に静かに空を羽ばたくように響き渡ります。

その美しい旋律は、空間の旋律、風景の旋律とともに、聴く者の感情を導きます。海を越え、山々を越え、孤独な砂漠を越え、ペルーの美しい多様な土地の果てしない「歌」へと、そして祖国への長い憧憬の歌へと。自由で荘厳、そして静謐な「エル・コンドル・パサ」の魂は、深く、叙情的で、優しい瞑想へと傾倒していきます。まるで人間の荒涼とした悲しみの終着点のように。後悔と愛に胸を締め付けられ、風、水、雲、そして空への寛容へと凝縮され、そしてほとばしる。それは山々の歌であり、人間世界の剥き出しの喪失、荒廃、破壊の後に安らぎの場を求めるかのように、人々が手つかずの自然へと変貌していく歌なのです。

エル・コンドル・パサはケーナの音色を借りて山々を越え、チャランゴ(ルイト系の楽器)の高音を借りて魂を浮遊の境地へと引き上げる。アンデス高原は、まるでインカの魂のために生まれたかのような、これらの楽器が本来居るべき場所である。

だからこそ、レオ・ロハスによる魔笛の演奏と、ヴ・ドゥク・ヒエンによるギターソロ「コンドルは飛んで行く」を聴くとき、聴き手の感情は真に満たされ、満たされる。これはAIでは決して代替できないものだ。なぜなら、感情、そして感情の頂点とは、人間の経験、記憶、魂、そして創造力から結晶化した音楽的感情であり、二度と繰り返すことのできないメロディーと傑作へと昇華されているからだ。

「コンドルは走り去る」はもともと18世紀の伝統的な民謡で、1913年にペルーの芸術家ダニエル・アロミナ・ロブレスがメロディーと歌詞を完成させました。そして1970年には、歌手サイモン&ガーファンクルが英語の歌詞を書きました。民謡から現代音楽へと、楽曲を再構築、翻案、そして変容させる力は、歴史の流れの中で音楽作品が揺るぎない生命力を保っていることを、ある程度証明しています。しかし、「コンドルは走り去る」の美しさは、創造の法則における「不規則な」旅のようです。

ひそかに思うに、これは「言葉のない」ラブソングであり、メロディーとリズムによってのみ、計り知れない悲しみ、人々の様々な感情、人々の運命に「押し込められた」広大な人間の感情を、余すところなく伝えることができるのだ。そして、ギター、竹笛、竹琴といった、メロディーの複雑さに富んだ楽器が、自在に表現することを可能にする。様々な言語による言葉の翻案は、本質的には、経験する実存的な人間の物語の感情の流れの蓄積であり、延長である。民謡の旋律に宿る静寂、空虚、そして余韻の広さ、豊かさ、そして豊かさこそが、「コンドルは飛んで行く」という歌の潜在力と強烈な生命力なのだ。

ある国の音楽の「国民的魂、国民的本質」の源泉を探るには、その土地特有の色彩、混じりけのない内なる活力から出発するだけで十分です。たとえその活力が悲しい記憶から生まれたものであっても。人生において、苦い涙から生まれない美しさなどありません。民謡メロドラマ『コンドルは飛ぶ』に込められた、あの人間性の美しさと悲しみに、もし聴き手が好奇心から、あるいは偶然に「足を踏み入れて」「帰り道を忘れて」しまったとしても、それでも一度は試してみる価値があると私は密かに思っています。

出典: https://baogialai.com.vn/el-condor-pasa-mot-dieu-hon-dan-ca-post570841.html

コメント (0)