Das "freiwillige" Paradoxon in einem verpflichtenden Rahmen

Die kostenlose Schulbildung vom Kindergarten bis zum Abitur ist ein großer Fortschritt im Bereich der sozialen Sicherheit. Zu Beginn des Schuljahres berichteten jedoch viele Familien, dass die zusätzlichen Kosten für die Inanspruchnahme von Vollpension und Vereinsbetreuung bei etwa 2 bis 2,2 Millionen VND pro Monat und Schüler liegen könnten. Für Berufstätige mit zwei oder drei schulpflichtigen Kindern ist dies eine große Belastung.

Das Paradoxon zeigt sich im Unterricht, wenn in einer Stunde eine Gruppe einen kostenpflichtigen Kurs belegt, während die andere wartet. „Freiwillig“ wandelt sich in subtilen Druck. Die Entscheidung der Eltern führt unmittelbar zu zwei unterschiedlichen Lernerfahrungen innerhalb derselben Gruppe und untergräbt so die Gerechtigkeit des kostenlosen Unterrichts.

Die Schulen nennen als Gründe Ressourcenmangel (z. B. Lehrerstellen, Ausrüstung, Budget) und die Notwendigkeit von Kooperationspartnern. Das entspricht der Realität. Doch wenn Kernkompetenzen des allgemeinen Bildungsprogramms 2018 wie Fremdsprachen, Informationstechnologie und Selbstständigkeit von kostenpflichtigen Dienstleistungen abhängen, muss die Frage nach der zeitlichen Gestaltung und der Qualitätssicherung des Hauptcurriculums geklärt werden.

Die Eltern sind verärgert, weil viele Schulen Stundenpläne für „Wahlfächer“ anbieten, die mit dem regulären Unterricht verknüpft sind.

Der Einnahmen- und Ausgabenmechanismus der gemeinsamen Dienstleistung ist inkonsistent, wenn der Anbieter den Preis festlegt, während die Schule den Unterricht organisiert, Räume zuweist und teilweise sogar das Verhältnis von Verwaltung zu Einrichtungen angibt. Eltern erhalten selten öffentliche Informationen über das Profil der Lehrkräfte, Kompetenzstandards, Ausbildungspläne, unabhängige Bewertungskriterien oder die Grundsätze der Preisbildung und der Kostenverteilung. Bei unvollständigen Informationen ist die „Freiwilligkeit“ keine informierte Entscheidung mehr, sondern ein Kauf im Blindflug.

Dies ist ein Zeichen für eine Marktwirtschaft ohne Spielregeln, ohne verbindliche öffentliche Standards (Programme, Preise, Verträge, Abzugssätze, Ergebnisse), ohne Lieferantenauswahlverfahren (Ausschreibung/Bestellung) und ohne unabhängige Überwachung der Umsetzung direkt in den Schulen.

Das Wohl der Studierenden

Erstens legt das Gesetz über Bildung und Kinderrechte den Grundsatz der Chancengleichheit und des Kindeswohls fest. Das Einziehen von Gebühren während der Pflichtunterrichtszeit und das Zwingen von Schülern, die nicht teilnehmen, zu warten, führt leicht zu einer sozialen Schichtung im Klassenzimmer, was dem Grundsatz des gleichberechtigten Zugangs widerspricht.

Öffentliche Schulen müssen Einnahmen, Leistungen, Qualitätsstandards und Evaluationsergebnisse veröffentlichen. Bei externen Dienstleistungen müssen Schulen mindestens folgende Informationen offenlegen: (1) Rechtsfähigkeit, Lehrpersonal (Qualifikationen, Zertifikate, polizeiliches Führungszeugnis); (2) Programm, Dauer, Lernmaterialien; (3) Preis, Preisgestaltung, Kostenverteilung; (4) Leistungsverpflichtung, unabhängige Evaluation; (5) Beschwerdeverfahren, Rückerstattung bei Nichterfüllung der Standards. Werden diese Faktoren nicht veröffentlicht, kann die Teilnahme an vermeintlich freiwilligen Kursen leicht zu verdecktem Zwang werden.

Darüber hinaus muss der formale Unterricht im Rahmen von Pflichtprogrammen innerhalb des genehmigten Zeitraums stattfinden. Kostenpflichtige Angebote sollten in einem separaten Zeitraum angeboten werden. Falls die Schule aufgrund der Art des Schultages verpflichtet ist, eine sinnvolle Alternativaktivität bereitzustellen (Plan, Ziele, Verantwortliche, Bewertungskriterien), ist dies erforderlich. Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt herumsitzen und frei lesen. Dies beeinträchtigt nicht nur den Lernerfolg, sondern erhöht auch das Risiko von Disziplinar-, Sicherheits- und Haftungsfragen.

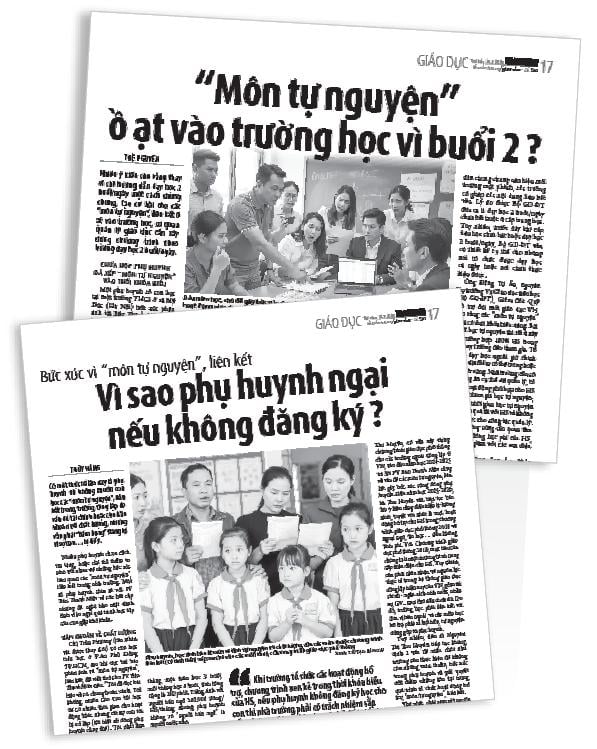

Der Stundenplan einer dritten Klasse einer Grundschule, der in der Elterngruppe der Klasse veröffentlicht wurde, löste Empörung aus. Die rot markierten Fächer sind „Wahlfächer“ und miteinander verknüpft.

FOTO: VON DEN ELTERN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT

ES IST ERFORDERLICH, EINEN ORDNUNGSANSATZ ZU VERÖFFENTLICHEN

Um die Verwirrung zwischen formalen und gemeinnützigen Kursen zu beenden, Chancengleichheit, Transparenz bei Einnahmen und Ausgaben sowie die Sicherheit an Schulen zu gewährleisten, ist es notwendig, eine Reihe von Mindeststandards zu erlassen, die im gesamten System einheitlich angewendet werden und als Grundlage für die Erstellung von Stundenplänen, die Veröffentlichung von Links, die Konsultation der Eltern, die Überwachung der Umsetzung und die Definition von Verantwortlichkeiten dienen.

Schulen sollten verpflichtet werden, den Wechsel von kostenpflichtigen Fächern mit Pflichtunterricht zu beenden. Das gesamte Maßnahmenpaket sollte überprüft und veröffentlicht werden.

Legen Sie Mindestkriterien für Lieferanten fest. Wenden Sie Musterverträge an und bestimmen Sie Preisobergrenzen nach Stufe oder Region. Veröffentlichen Sie die Zuteilungssätze, richten Sie ein unabhängiges Bewertungssystem und einen Rückerstattungsmechanismus bei Nichterfüllung ein. Wählen Sie Partner im Rahmen von Ausschreibungen aus und vermeiden Sie subjektive Vergabeverfahren.

Anmeldungen sollten nur dann in Form von Teilnahmebestätigungen erfasst werden, wenn eine aktive und eindeutige Zustimmung vorliegt, nicht automatisch. Es muss klar dargelegt werden, dass es einen Alternativplan gibt und dass Schüler, die sich nicht anmelden, das Recht haben, die Veranstaltung vorzeitig zu verlassen. Gleichzeitig müssen die verantwortliche Person, das Betreuungsverhältnis und der Sicherheitsplan für die nicht teilnehmende Gruppe klar benannt werden, damit Eltern entscheiden können, ob ihre Kinder vorzeitig gehen dürfen. Insbesondere für risikoreiche Aktivitäten wie Schwimmen ist ein Versicherungsnachweis obligatorisch.

Es ist notwendig, Fahrpläne und Leistungspakete auf dem Portal zu veröffentlichen, einen Online-Feedbackkanal einzurichten, unangekündigte Kontrollen durchzuführen und die Ergebnisse zu veröffentlichen.

Es ist wichtig, die Investitionen in Kernkompetenzen direkt im Lehrplan zu erhöhen. Die Standards für Lehrkräfte, Klassenzimmer und Ausstattung sollten angepasst werden. Kommunen können einen Fonds einrichten, um Lernmöglichkeiten zu fördern und so benachteiligten Schülerinnen und Schülern einen gleichberechtigten Zugang zu außerschulischen Aktivitäten zu ermöglichen.

Kostenloser Unterricht ist eine absolut richtige Politik, aber wenn man zulässt, dass „Wahlfächer“ in die Pflichtunterrichtszeiten hineinreichen und so zwei Lernerfahrungen in einem Klassenzimmer entstehen, wird das Ziel der Fairness nicht schon von Anfang an erreicht.

Eine gerechte Bildung entsteht nicht durch Parolen, sondern durch ganz konkrete Maßnahmen wie einen übersichtlichen Stundenplan, transparente Gremien, angemessene Alternativen, unabhängige Messmechanismen und Budgetzusagen, die direkt auf Kernkompetenzen ausgerichtet sind.

Wenn all diese kleinen Dinge auf Fairness hinwirken, wird „freiwillig“ wieder seine wahre Bedeutung erhalten und die Schüler werden einen anständigen Unterricht haben.

Neupositionierung der Sozialisierung

Eine sinnvolle soziale Integration muss die vielfältigen Bedürfnisse ergänzen, nicht den regulären Lehrplan ersetzen. Die entsprechenden Fächer sollten zumindest zeitgerecht angeboten werden, beispielsweise in einem festen Zeitfenster (z. B. Freitagnachmittag oder Samstagvormittag). Wer sie benötigt, kann sich anmelden, und wer nicht teilnehmen kann, kann früher gehen oder an alternativen Angeboten teilnehmen.

Angenommen, jeder Schüler gibt zusätzlich 2 Millionen VND pro Monat für den Internetanschluss aus – multipliziert mit mehreren Millionen Schülern und neun Monaten im Jahr ergibt das eine enorme Summe. Welchen Lernnutzen generiert diese Ausgabe also, und wie lässt sich dieser messen? Gibt es eine unabhängige Evaluierungsmöglichkeit, um die Effektivität zu überprüfen? Könnte der Staat die eingesparten Mittel nicht wieder in den Lehrplan investieren, anstatt die Eltern die einzelnen Dienste separat bezahlen zu lassen? Nur wenn diese Fragen überzeugend beantwortet werden, wird die soziale Integration die Chancen erweitern und nicht die Kluft vergrößern.

Lösung für 2 Lerneinheiten pro Tag

Es muss klargestellt werden, dass die Organisation von zwei Unterrichtseinheiten pro Tag kein spontanes Experiment ist, sondern eine volle rechtliche Grundlage hat.

Die aktuellen Schwierigkeiten und Probleme sind jedoch unbestreitbar. Zunächst mangelt es an Räumlichkeiten, dann an Lehrkräften, insbesondere in den Bereichen Musik , bildende Kunst, Informationstechnologie und Fremdsprachen. Hinzu kommt der finanzielle Druck: Das Budget ist ungleich verteilt, und eine intransparente Mobilisierung öffentlicher Mittel kann leicht zu Widerstand führen. Ist die Organisation des zweiten Semesters nicht wissenschaftlich fundiert, besteht die reale Gefahr einer Überlastung der Studierenden, wodurch das zweite Semester zu einer Art „getarntem Zusatzunterricht“ würde, was dem Innovationsgedanken widerspricht.

Um diese Einschränkungen zu überwinden, sind praktische, konkrete Lösungen erforderlich, die auf die jeweiligen Gegebenheiten der einzelnen Schulen abgestimmt sind. Schulen mit ausreichender Ausstattung und Lehrkräften sollten das Standardmodell konsequent umsetzen: Unterricht an fünf Tagen pro Woche, sieben Unterrichtsstunden täglich (vier Stunden vormittags und drei Stunden nachmittags). Vormittags findet der vorgeschriebene Pflichtunterricht statt; nachmittags wird der reguläre Unterricht fortgesetzt, ergänzt durch Wiederholung, Nachhilfe, Übungen und die Förderung von Talenten. Nach der siebten Stunde kann die Schule je nach Bedarf zusätzliche Aktivitäten wie digitale Kompetenzen, Sport , Musik, Malerei usw. anbieten. Die Teilnahme ist freiwillig und die Eltern zahlen dafür.

Somit wird der nach der 7. Stunde angebotene Unterrichtsinhalt den Bedürfnissen der Schüler entsprechen, die freiwillig teilnehmen möchten oder deren Familien ihre Kinder nicht vor 16:30 Uhr abholen können und sich für zusätzliche Kurse anmelden möchten.

Schulen mit zu wenigen Klassenräumen sollten zusätzlichen Unterricht und Fortbildungen ausschließlich außerhalb der regulären Schulzeit anbieten. Lehrkräfte haben weiterhin Anspruch auf Überstundenvergütung, und Schüler müssen keine Gebühren entrichten (da dies in den Dokumenten des Bildungsministeriums geregelt ist). Schulen mit ausreichend Klassenräumen, aber zu wenig Lehrkräften, müssen dennoch gemäß dem allgemeinen Stundenplan zwei Unterrichtsstunden pro Tag anbieten und gleichzeitig den vorhandenen Lehrkräften Überstundenvergütung zahlen oder zusätzliche Lehrkräfte für sieben Unterrichtsstunden pro Tag aus dem Staatshaushalt einstellen.

Auf Managementebene muss das Bildungsministerium die Schulen in drei Gruppen einteilen: qualifizierte Schulen, Schulen mit unzureichenden Klassenräumen und Schulen mit Lehrermangel. Gleichzeitig muss der Mechanismus zur Koordination der Lehrkräfte zwischen den Schulen, insbesondere in Fachbereichen, gefördert, angemessene Budgets unterstützt und die Schulen verpflichtet werden, alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Aktivitäten des zweiten Schulhalbjahres öffentlich und transparent offenzulegen. Dabei ist unbedingt zu betonen, dass keine zusätzlichen Unterrichtsstunden nach Bedarf in den sieben Unterrichtsstunden pro Tag eingefügt werden dürfen.

Quang Minh (Phu Giao Politisches Trainingszentrum, Ho-Chi-Minh-Stadt)

Quelle: https://thanhnien.vn/mon-tu-nguyen-trong-gio-chinh-khoa-nhung-van-de-phap-ly-can-xem-xet-185250921202645987.htm

![[Foto] Präsident Luong Cuong nimmt an den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des laotischen Nationalfeiertags teil](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F27%2F1764225638930_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)

Kommentar (0)