そのためには、教育大学における教員養成をより多様かつ柔軟にする必要があります。

単一主題思考は教育革新の障害となる

教科別に教育を行うことは、学習者に各教科における体系的かつ論理的な知識体系を提供するという利点があり、教師の指導と生徒の学習を容易にします。しかし、 教育プログラムを教科別に編成すると、学習者が科学分野間の関連性を認識することが難しくなり、常に異なる分野の知識とスキルを動員する必要があるため、生活上の問題を解決することが難しくなります。

自然科学の授業を受ける生徒たち

教育専門家によると、2000年以降の一般教育改革の過程では、多くの教育先進国が行ったように中等教育段階で自然科学や社会科学などの統合科目をいくつか設けるべきだという提案が多かったが、学校や教師の意見を調査すると大多数が反対した。

単一教科思考は、統合型および複数教科の教員養成にも影響を与えています。例えば、 タイグエン教育大学は2005年から、2教科大学と呼ばれる4年間の大学レベルの中等学校教員養成プログラムを開設しました。しかし、2011年にはこの養成プログラムは学生の募集を停止し、2014年には同校の中等教育学部は正式に解散しました。

教員養成大学における研修は多様かつ柔軟である必要がある

国は学習者の能力と資質を育成するため、2018年度一般教育計画を実施して以来、低学年・低学年では教科の統合が進み、高学年・高学年では段階的に分化が進んでいます。中等教育段階では、自然科学、歴史・地理、地域教育、体験活動、キャリアガイダンスなどの統合教科が設けられています。同時に、STEM教育(科学、技術、工学、数学の統合教育)は、小学校、中学校、高校の全学年で導入されています。

上記の要件を踏まえ、教育系大学における教員の多教科化・統合に向けた研修・育成は極めて必要かつ緊急です。2019年以降、多くの学校で「自然科学」「歴史・地理」の教員養成プログラムが開設され、物理、化学、生物を教える教員を対象とした自然科学教育の研修、中等学校における歴史・地理教育の研修が実施されています。しかし、これらの研修・育成は、実際のニーズと比較すると依然として遅れています。

教育大学における統合・複数教科教員の養成は、2018年度一般教育プログラムの要件を満たすだけでなく、1教科だけでなく2~3教科を教えることが求められる小規模中等学校・高等学校の実務要件も満たしています。一方、高等学校レベルでは、必修科目と教育活動が7つ、選択科目が4つ(物理、化学、生物、情報、地理、経済教育と法律、技術、音楽、美術)となります。これにより、物理、化学、生物、技術、地理、経済教育と法律、情報などの教科の教員は選択する生徒が少なく、教員が余剰となります。これらの教員は、地域教育を教えたり、体験活動、キャリアガイダンス、研修を受けていない専門分野を企画したりする必要があります。したがって、教育大学における教員養成は、中等教育における統合2科目に加えて、物理・化学、化学・生物、文学・公民、歴史・地理、情報技術・技術などの科目を統合する方向に進むべきである。その際、最初の科目が主な研修科目となり、2つ目の科目では学生が一定数の単位を修得する必要がある。その際、教育大学は2つ目の科目の修了証書を発行する。教育訓練省は、高等学校が教育大学から2つ目の科目の研修証書を取得している場合、2科目を担当する教員を配置することを許可している。

以前の物理化学の教科書

ホーチミン市レホンフォン高等英才学校物理科の元主任であるブイ・クアン・ハン先生は、1962年から1965年にかけてサイゴン教育大学で物理と化学の学位を取得したと語りました。卒業後は、6年生から12年生まで物理と化学を教えていました。1981年にレホンフォン高等英才学校で化学を教えることになり、その後物理に転向し、同教科の主任に就任しました。

したがって、教育大学における教員養成は、2018年度一般教育課程の要件を満たすだけでなく、教員の実践的な要件と教育ニーズを満たすためにも、より多様で柔軟なものとなる必要があります。多教科統合型の教員養成は、我が国の教育が(今日のフィンランドのように)高度に統合された教育プログラム、つまり教科のない教育プログラムの構築へと向かう将来への備えにもなります。

[広告2]

ソースリンク

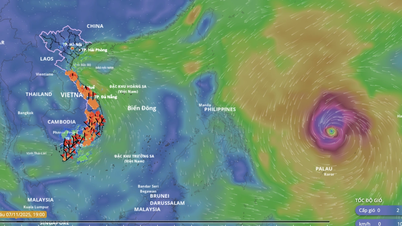

![[写真] ダナン:数百人が嵐13号後の重要な観光ルートの清掃に協力](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762491638903_image-3-1353-jpg.webp)

コメント (0)