講義はチョークと黒板だけで行われるものではありません。

月曜日の朝、ハノイのビンミン高校で若い教師を務めるホアン・ティ・ロアンさんの教室は、いつになく賑やかだった。文学の授業は、伝統的なノートではなく、作家グエン・フイ・ティエップの短編小説『森の塩』に登場する広大で開放的な自然空間を再現した色鮮やかな映像から始まった。スクリーンに映し出される深い緑の古森と、まるで本から飛び出してきたかのような動物たちの生き生きとした動きに、クラス全員が釘付けになった。「生徒たちに自然の美しさを感じてもらい、そこから環境や木々、そして身の回りのあらゆる生き物への愛を育んでほしい」とロアンさんは笑顔で語った。

ロアン先生の授業は、イラストだけにとどまらず、多感覚体験の連続です。彼女と同僚たちは、劇化やステーション制の授業、そして特に授業設計へのAIの活用など、大胆な革新的手法を駆使しています。そのおかげで、一つ一つの授業が発見の旅となり、生徒たちはもはや受動的な受け手ではなく、自らの考えや感情を直接創造し、表現するようになります。

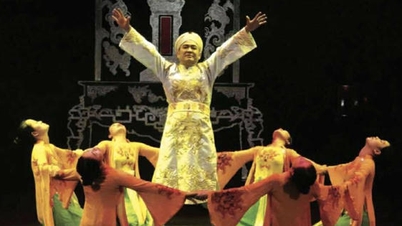

作品「森の塩」についてのディスカッションでは、ロアン先生は生徒たちに物語の主人公であるディウ氏を演じさせ、自然と人間の狩猟に対する思いや考えを表現させました。感動する生徒、不安を抱く生徒、そして森をどう扱うべきかについて大胆な意見を述べる生徒もいました。授業は、文学を愛し、人生を愛する人々の会話のように、活気と温かさに満ちた雰囲気に包まれました。

授業が最終段階に入ると、ロアン先生は生徒たちに環境保護を促すポスターを描かせました。しかし、特筆すべき点は、それらの絵がもはやいつもの「静止画」ではなかったことです。ロアン先生はAI技術を駆使し、生徒たちの絵に動きを与え、森やサル、緑の木の梢などの絵を描き、短く、生き生きとした、そして意味深い動画を制作しました。それぞれの絵、それぞれのフレームには、生徒たちが伝えたい自然保護のメッセージが込められていました。

「AIは人間の感情に取って代わるものではありません。しかし、授業をより魅力的で直感的、そしてより親密なものにするのに役立ちます」とロアン先生は語りました。彼女にとって、テクノロジーは単なるツールであり、教師の心がそれぞれの授業に「命を吹き込む」のです。この調和のとれた組み合わせこそが、彼女の学校の文学の授業に彩りを添え、知識を伝え、真の感情を呼び起こし、生徒たちに文学を学ぶことは人生をより愛することを学ぶことだと気づかせているのです。

教師は創造的な指導者になる

テクノロジーの進化は教師の役割の変化を迫っています。教師は「指導者」から、学習の旅を設計し、導く存在へと変化しています。多くの教師が、自らデジタルスキルを学び、新しいソフトウェアを試し、生徒と共に学習コンテンツを共同で作り上げています。

これは、カオバン省チュンカン中学校の教師ダム・ティ・ウエン氏の話です。彼女は国境地帯の生徒たちにSTEMとロボット工学の教育モデルをもたらしました。彼女が教えている学校は辺鄙な国境地帯に位置し、あらゆる面で恵まれない環境にあり、生徒たちはSTEM、ロボット工学、AIにほとんど触れる機会がありませんでした。

当初、彼女が教鞭をとっていた場所には実験室がなく、インターネット環境も弱く、教育設備も限られていました。ウイエンさんはプログラミングを学び、機械をいじり、OHStemやSTEAM for Vietnamといった団体と連携して、国境地域の生徒たちにSTEMとロボット工学の教育モデルを提供する必要がありました。彼女と生徒たちは、ミニ浄水器、ガス漏れ警報システム、自動ゴミ分別機の製作に励みました。学校の小さな部屋では、夜遅くまで明かりが灯り、生徒たちは相変わらず細心の注意を払って組み立て、テストを行い、失敗するたびにやり直すという作業を続けました。

国境地帯の学校から生徒たちは全国レベルの競技場へと進出し、省レベルの科学技術コンテストで第2位、地区レベルの青少年創造性コンテストで第1位と第2位、2025年ロボット工学インスピレーション賞を受賞し、特に多くの強豪チームを抑えてVEXロボット工学全国決勝に出場した。

これは、ハノイ市ハイバーチュン区ミンカイ中学校の文学教師、グエン・トゥ・フエン氏が共有した言葉です。フエン氏によると、現在、学校や教育機関は、教師がテクノロジー、特に人工知能(AI)について非常に早い段階で学び、研究できる環境を整えています。「2024年から、授業計画や講義の準備にAI技術をどのように応用するかを学び始めました」とフエン氏は語りました。

フイエン氏によると、デジタルテクノロジーは教師の授業をより生き生きと、魅力的で、多彩なものにするための強力なアシスタントとなっている。例えば、AIパッケージ「Chat GPT」を購入すれば、教師は授業計画の作成時間を最適化し、簡単なコマンドだけで授業のアイデアを思いつくことができる。特にAI分野では、Word文書をプレゼンテーションスライドに変換できるツール「Canva」などのソフトウェアが活用されている。フイエン氏は、ナム・カオ作「チ・フェオ」の授業を例に挙げた。従来の授業方法ではなく、AIを用いて「チ・フェオ」という登場人物が自らの人生を語る動画を作成し、声、表情、文脈をリアルに再現した。「チ・フェオが画面に『現れた』瞬間、生徒たちはまるで本物の登場人物に会っているかのような感覚になり、授業に熱心に耳を傾け、以前のように退屈なメモを取る必要がなくなった」とフイエン氏は述べた。

特に、興味深い講義を通して、生徒たちは徐々に創造的な人材へと成長し、知識を得るだけでなく、実践することを学び、地域社会に価値を創造していきます。フイエン氏は、生徒たちが「つながり」シリーズの書籍『Hundreds of Colors of the Regions(地域の何百もの色)』をテーマにした学習プロジェクトを体験する授業を紹介しました。ベトナムの54の民族の衣装や生活に関する色鮮やかなビデオ、映画、スライドから、生徒たちはベトナムという国と祖国の美しさをテーマにした絵を描いたり、プレゼンテーションをしたり、物語を劇化したりするアイデアを思いつきました。

しかし、フイエン氏は、テクノロジーがもたらす最大の価値の一つは、人々にインスピレーションを与える力だとも強調しました。画像、音声、インタラクションが調和して組み合わさることで、授業は生き生きとした物語になります。しかし、授業に「命を吹き込む」ためには、テクノロジーは単なる触媒に過ぎず、授業の魂は依然として教師の感情です。「AIは動画の作成や授業計画の作成を手伝ってくれますが、生徒を愛情のこもった目で見る方法や、生徒に思いやりを抱かせる方法を教えてくれるわけではありません」とフイエン氏は述べました。

上記の事例から、授業に様々な技術的効果を駆使しても、そこに繋がりや感情が欠けていれば、それは「冷たい」授業に過ぎないと言えるでしょう。それどころか、教師と生徒が共に感動を共有し、共に歩む一瞬一瞬が、授業を真に生き生きとした、本物で親密なものにすることができるのです。実際、テクノロジーが授業に「命を吹き込む」時、変化するのは授業の形態だけでなく、知識の認識や伝播の仕方にも現れます。活気のある教室、インタラクティブな授業、そして生徒が生み出す独創的な作品は、AI時代におけるベトナム教育の新たな活力を示しています。しかし、テクノロジーがもたらす最も重要なのは現代性ではなく、教師が授業に「命を吹き込み」、生徒たちに新しい創造的なアイデアを刺激する機会を与えることです。

出典: https://baophapluat.vn/khi-cong-nghe-thoi-hon-vao-bai-giang-01257446.html

コメント (0)