第6期国会の議事次第によると、 国会は11月24日午後、本会議場で道路交通秩序及び安全に関する法案を審議する予定だ。

法案草案の中で、特に意見が多かった禁止行為は、血中または呼気中にアルコール濃度がある状態で自動車を運転することに関するものだった。

政府の提案に従い、飲酒は全面的に禁止すべきだという意見もあります。一方で、許容量を超える飲酒は禁止し、罰則を科すべきだという意見もあります。

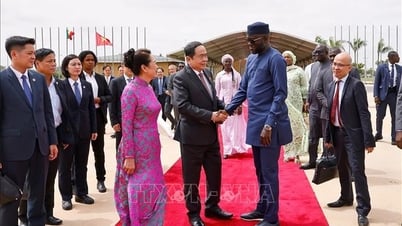

国会議員ファム・ヴァン・ホア氏(写真:ホアン・ビッチ)。

国会の廊下で、グオイ・ドゥア・ティン氏と話をした法律委員会メンバーのファム・ヴァン・ホア国会議員は、交通参加者、特に運転手が飲酒を禁じられている規制は多くの議員が懸念している問題であると語った。

「人々はとても協力的だし、私自身も飲酒運転は禁止だという意見に賛成だ」と代表のホア氏は語った。

しかし、代表は、呼気中のシロップ検査後に運転者へのアルコール濃度規制は不適切だと述べた。そのため、アルコール濃度が「0」と表示されたことに関しては、「呼気中にアルコール濃度が存在することは認めざるを得ないが、法律で定められた基準値内であることは認めなければならない」という内容について、代表は反論すると述べた。

ホア氏は、現在では食品や調味料の加工業者が少量のアルコールを使用するケースが多いと説明した。

「食事をした後、車に乗ってアルコール濃度を測り、罰金を科せられる保証はありません。これは問題です。さらに、飲酒後、数時間休むケースもあります。たとえ午後から飲酒し、家に帰って休み、翌朝まで寝て仕事に出かけたとしても、アルコール濃度を測れば、呼気にまだアルコールが含まれていることは間違いありません」とホア氏は述べた。

ホア氏は改めて、「飲酒禁止という規制は正しいが、運転手の呼気中のアルコール濃度についても明確かつ具体的な規制が必要だ。そうすることで安全が確保される」と強調した。

代表はまた、ビールを半瓶、あるいは1瓶、あるいは儀式用にワインをグラス1杯飲むだけでも、すでに少量のアルコールに相当すると例を挙げた。「それだけの量であれば、ハンドルを握れなくなるほど酔うことは不可能だと思います」とホア氏は述べた。

同時に、ホア氏によると、今日の交通事故のすべてが飲酒運転やビールを飲んだドライバーによって引き起こされるわけではないことも認識すべきだという。なぜなら、交通事故は様々な状況で発生し、ドライバーが飲酒やビールを飲まない場合も含まれるからだ。

したがって、代表者は、農村文化、民族、休日などに注意を払いながら、この問題について真に客観的な評価を行う必要があると考えています。

「特に農村部や少数民族の地域では、テトなどの儀式の際には必ずワインやビールが飲まれる」とホア氏は語った。

そのため、ホア氏は、アルコールやビールを禁止する規制があっても構わないが、一定の割合でアルコール濃度を規制するのは合理的だと述べた。

一定の割合でアルコール濃度を規制することは合理的だろう。

アルコール濃度規制の緩和が過度の飲酒につながるとの懸念に対し、ホア氏は「現行の『アルコール濃度0』ではなく、呼気中のアルコール濃度を規制する必要がある。規制がなければ現実的ではなく、必要性もないため、広く国民と協議する必要がある」と述べた。

以前、討論会に参加していた国会議員でフエ中央病院院長のファム・ヌー・ヒエップ氏も、交通参加時の血中アルコール濃度の絶対禁止について懸念を表明した。ヒエップ氏は、飲酒して交通に参加する人は罰金を科されるべきだと認めた。「しかし、夕方に飲酒し、翌朝血中アルコール濃度が上昇したまま仕事に出かける人も懸念されます。また、昼間に飲酒し、夜間に運転する人も、血中アルコール濃度がまだ残っているため罰金を科せられます」とヒエップ氏は述べた。

グエン・クアン・フアン国会議員(ビンズオン代表団)は、血中アルコール濃度が高いドライバーが交通に参加することを禁止する規制は現実的ではないため、国際的な経験を参考にしたのか疑問を呈した。

フアン氏はフィンランドの例を挙げ、1時間以内にビールを1本飲めば、覚醒剤の効果が切れて運転できるようになると説明した。ビールを2本飲めば、3時間後には運転できるようになるという。

「我が国では、飲酒は絶対に禁止されています。例えば、昨夜パーティーをしたのに、今朝もまだアルコールが残っていて法律違反になった、なんてことはあり得ません。昨夜は少し飲んで、今朝はまだしらふで会議で発言したのに、何が問題なのでしょうか?」とフアン氏は言った。

提案アルコール濃度比0

公安省法制・行政司法改革局長のファム・コン・グエン少将は、最近の代表者の意見や提案に応えて、法案に関連するいくつかの内容を報道陣に説明し、何よりも交通参加者の生命を保護するという観点から、現行の道路交通秩序と安全に関する法案第8条第1項では、血中または呼気中にアルコール濃度がある状態で車両を運転することは禁止行為の一つであると規定していると語った。

この規制は、交通事故を抑制し、交通参加者の健康を確保することを目的としており、「酒類及び酒類の有害影響の予防及び管理に関する法律」の規定と一致しています(第5条第6項では、血液中又は呼気中にアルコール濃度がある状態で自動車を運転することは禁止行為であると規定されています)。

実際、飲酒運転をするドライバーは、健康、精神的、身体的健康、そして交通に参加する際の状況の判断力や対処能力に影響を受けることが多く、ドライバーがアルコール濃度規制に違反したことが原因で、多くの人が死亡または負傷する深刻な結果を伴う交通事故が数多く発生しています。

アルコール濃度の管理と取り扱いを徹底的に実施した結果、飲酒に関連する交通事故は大幅に減少し、上記の規制の有効性が実証されました。

したがって、各車両に適した許容アルコール濃度水準を検討するという提案は、実用上の要件の確保、科学的根拠の確保、実現可能性の確保を踏まえ、慎重に検討・評価する必要がある。法案草案では、アルコール濃度を0とすることを提案している。

[広告2]

ソース

![[写真] フエの洪水の中での人間の愛](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761740905727_4125427122470875256-2-jpg.webp)

![[ライブ] ハロン2025コンサート:「伝統の精神 - 未来を明るくする」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761743605124_g-anh-sang-am-thanh-hoanh-trang-cua-chuong-trinh-mang-den-trai-nghiem-dang-nho-cho-du-khach-22450328-17617424836781829598445-93-0-733-1024-crop-1761742492749383512980.jpeg)

コメント (0)