D'un petit ermitage construit par le chef de district et sa femme pour pratiquer leur religion à un âge avancé, au milieu du XIXe siècle, l'ermitage a été transformé en une grande pagode nommée Vinh Truong (éternel, perpétuel), qui se lit couramment Vinh Trang.

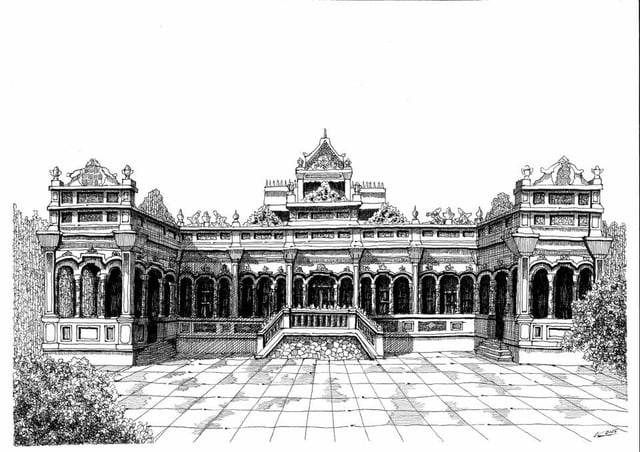

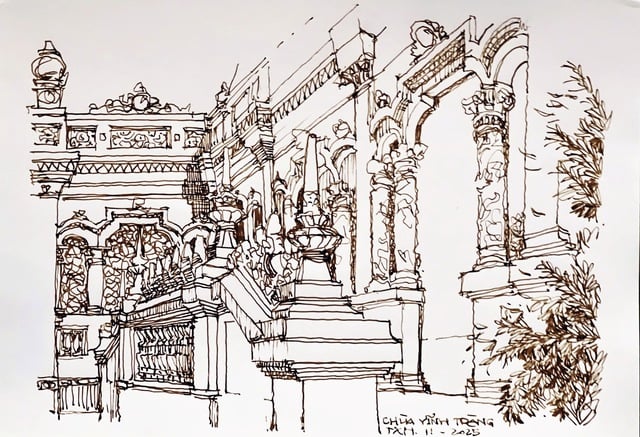

La façade du bâtiment est influencée par l'architecture européenne – croquis de l'artiste Le Tran Mai Han

Depuis, au fil de nombreuses restaurations, la pagode Vinh Trang n'a cessé de transformer son architecture. C'est un lieu où des éléments apparemment opposés coexistent et dialoguent : Asie et Europe, classique et moderne, religieux et profane.

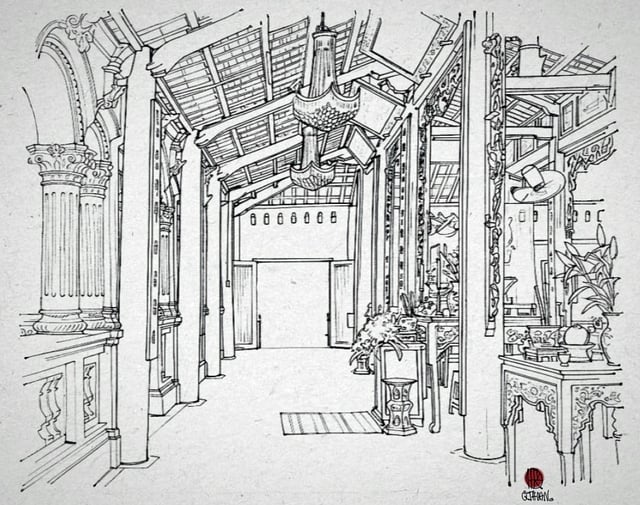

Le hall principal et la maison ancestrale mêlent architecture chinoise et vietnamienne - croquis de l'étudiant Ngo Quoc Thuan

La façade du bâtiment est influencée par l'architecture européenne. Plus précisément, les arcades et les rangées de colonnes classiques rappellent l'architecture de la Renaissance du XVe siècle. La toiture et les frontons constituent un élément décoratif courant dans les hôtels particuliers français du XVIIe siècle.

Croquis réalisé par l'étudiante Ha Tran Ngoc Vien - Université d'architecture de Danang

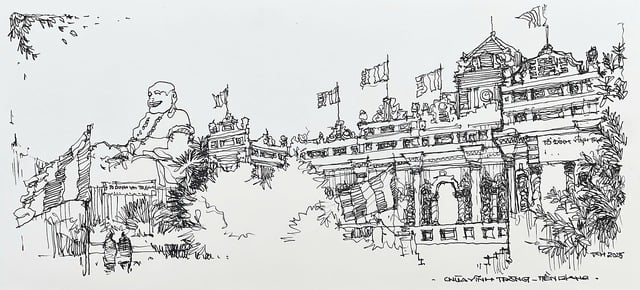

Le temple présente une architecture « mixte » combinant des influences européennes, khmères, vietnamiennes et chinoises… – croquis de l’architecte Bui Hoang Bao

Parallèlement, la disposition du temple suit la lettre « Quoc » (囯), créant un axe rituel continu (hall d'entrée - hall principal - maison ancestrale - maison arrière) tout en s'adaptant au climat chaud et humide (nombreuses couches de toits, porches profonds).

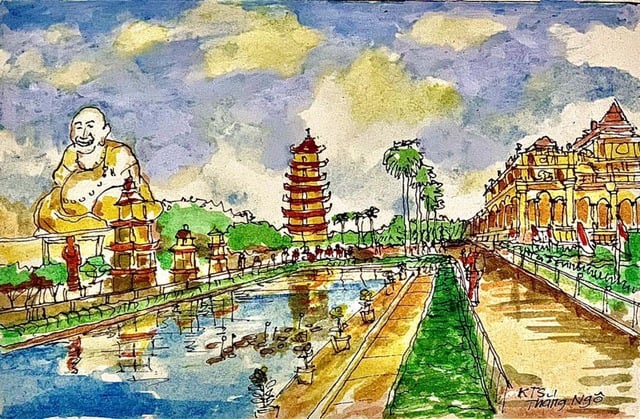

La porte de la pagode Vinh Trang comporte deux étages ; l’étage supérieur abrite une statue de Bouddha en son centre – croquis de l’architecte Thang Ngo

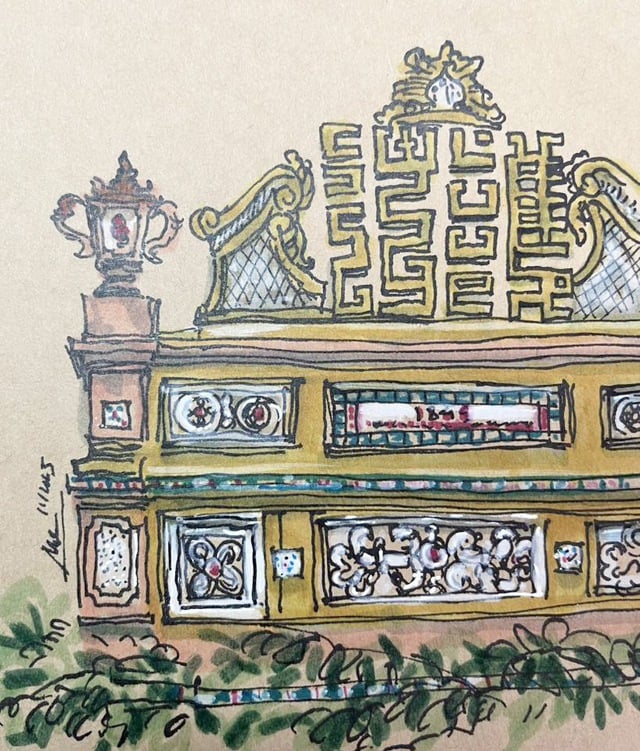

Le fronton qui orne la façade du temple porte l'année de sa construction : 1854 – croquis de l'artiste Tran Binh Minh

Les espaces de culte, tels que le hall principal et la maison ancestrale, sont construits dans le style chinois, tout en conservant des éléments d'architecture vietnamienne, notamment des encadrements parallèles et des lambris laqués horizontaux. Dans les pièces de vie, comme le salon, on retrouve des influences françaises et des sculptures occidentales, le sol étant carrelé de carreaux de céramique italiens importés.

Croquis de l'architecte Phung The Huy

Dans l'enceinte du temple - croquis de l'architecte Thang Ngo

Traditionnellement, la porte centrale est toujours la plus grande et la plus solennelle des trois portes d'entrée. Ici, elle est très petite, en fer de style français. En revanche, les deux portes latérales sont construites en béton armé, à la manière des anciennes tours, et ornées de mosaïques de porcelaine royales réalisées par les artisans de Hué (représentant les quatre animaux sacrés, les quatre saisons, des reliques bouddhistes, etc.).

Un coin du temple - croquis de l'architecte Tran Xuan Hong

La statue du Bouddha Maitreya a été élue par le magazine britannique Wanderlust comme l'une des statues de Bouddha les plus grandes et les plus impressionnantes – croquis de l'architecte Tran Xuan Hong

La pagode est comme un « musée de sculpture du Sud » exprimé par une soixantaine de statues de toutes tailles (principalement en bois de jacquier) ; le système de panneaux est finement et élaboré, comme Bat Tien ky thu , Ngu long hy thu ; Tam Ton (Amitabha, Quan Am, The Chi) en bronze... La pagode conserve encore une cloche en bronze (1,2 m de haut, pesant 150 kg) et des panneaux laqués horizontaux et des inscriptions parallèles datant du milieu du XIXe siècle.

Source : https://thanhnien.vn/ngoi-chua-da-phong-cach-bac-nhat-nam-bo-18525111520482998.htm

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des représentants d'enseignants exceptionnels](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763215934276_dsc-0578-jpg.webp)

![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit le vice-président du groupe Luxshare-ICT (Chine)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763211137119_a1-bnd-7809-8939-jpg.webp)

![[Photo] Panorama de la finale des Community Action Awards 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763206932975_chi-7868-jpg.webp)

Comment (0)