PV : Monsieur, pourriez-vous nous parler de la participation des religions à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique ces derniers temps ?

Professeur associé Chu Van Tuan : Actuellement, le Vietnam compte 16 religions reconnues comme entités juridiques, regroupant environ 27 millions de fidèles répartis sur l’ensemble du territoire. On peut affirmer que les religions sont prêtes à soutenir la politique du Parti et de l’État en matière de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique. Leurs enseignements et textes sacrés abordent d’ailleurs des sujets liés à l’environnement, à la relation entre l’homme et son environnement, ainsi qu’à la responsabilité de l’homme envers celui-ci. De nombreuses religions ont inscrit dans leurs chartes et leurs lois des dispositions relatives à la protection de l’environnement.

Ces dernières années, le Programme de coordination pour la promotion du rôle des religions dans la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique, mené conjointement par le Front de la Patrie du Vietnam, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et des organisations religieuses, constitue le premier programme officiel d'envergure sur ce sujet. Si, par le passé, les religions se contentaient d'appliquer les préceptes de leurs doctrines et de leur droit canonique sans adopter de position claire, leur adhésion à ce Programme leur a permis de mieux appréhender leur rôle dans la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, et de contribuer activement au développement du pays.

Les religions ont activement sensibilisé leurs fidèles à la responsabilité de protéger l'environnement et de lutter contre le changement climatique, tant dans leurs sermons que dans leurs diffusions auprès du grand public. Parallèlement, chacune d'elles a proposé des actions concrètes, comme la promotion de modèles de collecte des déchets hygiéniques, l'interdiction de brûler du papier votif, la sélection d'espèces à introduire qui ne perturbent pas l'écosystème et la promotion de bonnes pratiques respectueuses de l'environnement.

Les croyants, les dignitaires et les moines contribuent non seulement à diffuser le mouvement de protection de l'environnement au sein de leur communauté religieuse, mais tissent également des liens avec d'autres religions. De là, ils étendent leur action et enrichissent les initiatives de protection de l'environnement dans la région où leur religion est implantée. Par exemple, ils participent au ramassage des déchets dans les lieux publics, au nettoyage des routes et ruelles des villages, à l'aménagement de nouveaux espaces ruraux…

Professeur agrégé, Dr Chu Van Tuan, directeur de l'Institut d'études religieuses

PV : Monsieur, comment ces actions aideront-elles les croyants dans leur pratique ?

Le professeur agrégé Chu Van Tuan affirme que toutes les religions sont bonnes, car elles visent la paix et le bonheur pour tous. Certaines religions considèrent ce monde comme un don de Dieu aux humains et les exhortent à respecter et à aimer toute chose. Le bouddhisme recommande de ne pas tuer les êtres vivants et de ne détruire aucune espèce, y compris les plantes. De nombreuses religions considèrent l'environnement comme le corps de l'être humain et encouragent à vivre en harmonie avec la nature.

Face aux dangers de la pollution et du changement climatique, susceptibles d'engendrer des injustices sociales et d'affecter négativement la vie, les religions ont réagi spontanément. À mon sens, cela signifie également qu'elles promeuvent la bonté et encouragent les individus à cultiver la bienveillance, l'humanité et l'humanisme.

S'efforcer de devenir une bonne personne ne suffit pas, mais la bienveillance envers ses parents et ses proches est insuffisante. La bonté et l'humanité doivent s'étendre à la société, à autrui, mais aussi à l'environnement, à la nature et aux plantes. Lorsque les croyants ont pleinement intégré la philosophie de l'amour envers toutes les espèces et nourrissent un amour profond pour le monde et l'environnement, leur humanité, leur compassion et leur charité s'épanouissent et deviennent plus profondes et plus complètes. Mener des actions concrètes pour la protection de l'environnement est également une pratique de l'amour, de l'humanité et de la responsabilité sociale, permettant aux croyants de progresser sur le chemin de la perfection.

PV : Comme vous l’avez mentionné, même les enseignements des religions conseillent aux fidèles de respecter la nature et le milieu de vie qui les entoure. Est-ce là la principale raison pour laquelle les religions soutiennent avec enthousiasme le programme du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et du Front central de la Patrie ?

Professeur associé, Dr Chu Van Tuan : Tout à fait. Lorsque les religions mettent en œuvre conjointement des actions pour protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique, elles peuvent exprimer leurs doctrines, leurs points de vue et leurs orientations religieuses sur cette question. Parallèlement, elles font preuve de responsabilité sociale dans le cadre du développement général du pays. En d’autres termes, la politique de protection de l’environnement est tout à fait appropriée pour les religions, car chacune d’elles a une vision, directe ou indirecte, de l’environnement et de sa protection.

Chaque religion est aussi une organisation sociale. Elles possèdent des caractéristiques propres, que toutes les organisations ou institutions sociales ne partagent pas. Ainsi, lorsque les religions édictent des principes et des règles, leurs fidèles les appliquent avec rigueur. Ils considèrent en effet qu'il s'agit d'une responsabilité sociale, d'une démarche d'éducation et de formation, et non d'une simple tâche administrative. Les activités des organisations religieuses exercent une grande influence et contribuent à développer une conscience environnementale et une implication face au changement climatique chez les fidèles et la communauté environnante.

De plus, la participation des religions aux activités de protection de l'environnement contribue à renforcer leur rôle et leur influence sur la société. Grâce à ces activités, elles diffusent davantage leur philosophie, leur esprit et leur culture religieuses. Par ailleurs, un environnement sain favorise des villes verdoyantes et propres, et le développement de nouvelles zones rurales contribue à améliorer la qualité de vie de toute la société, y compris des personnes de confession religieuse.

À mon avis, il serait regrettable que le Programme se limite à la signature d'un protocole d'accord sans actions concrètes. Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le Front de la Patrie du Vietnam et les autorités locales doivent mettre en œuvre des actions pratiques pour concrétiser et améliorer l'efficacité de ce programme, tout en aidant chaque organisation religieuse à valoriser ses atouts en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Cela pourrait se traduire par l'incitation des fidèles à utiliser des produits respectueux de l'environnement, à réduire leurs déchets, à planter des arbres, des plantes médicinales, des légumes et des fruits afin de limiter l'utilisation de pesticides.

PV : Monsieur, comment la diffusion des actions de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique contribuera-t-elle à promouvoir la solidarité religieuse et à renforcer la solidarité nationale ?

Professeur associé Dr Chu Van Tuan : Comme je viens de le mentionner, les religions sont prêtes à participer à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique. Elles interagissent, partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques, et renforcent leurs liens, se comprennent mieux et surmontent les préjugés. Cette dynamique se poursuit dans de nombreux autres domaines tels que la santé, l’éducation, le développement rural, la construction nationale et la protection de l’environnement.

La lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement sont devenues un forum, voire un pont, entre les religions au Vietnam. La compréhension mutuelle favorise l'unité religieuse et contribue ainsi à renforcer la solidarité nationale.

PV : Merci beaucoup, professeur agrégé, Dr Chu Van Tuan, d’avoir répondu à l’interview du journal TN&MT !

Source

![Tue Tinh s'enrichit grâce à ses champs : [Article 3] Les plants de piment prennent racine pour réduire la pauvreté](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/02/1764640627872_img_5015-221526_666-085700.jpeg)

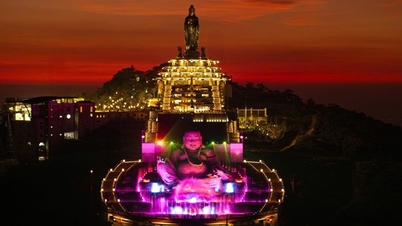

![[Photo] Vénération de la statue de Tuyet Son - un trésor vieux de près de 400 ans à la pagode Keo](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764679323086_ndo_br_tempimageomw0hi-4884-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Photo] Défilé pour célébrer le 50e anniversaire de la fête nationale du Laos](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764691918289_ndo_br_0-jpg.webp&w=3840&q=75)

Comment (0)