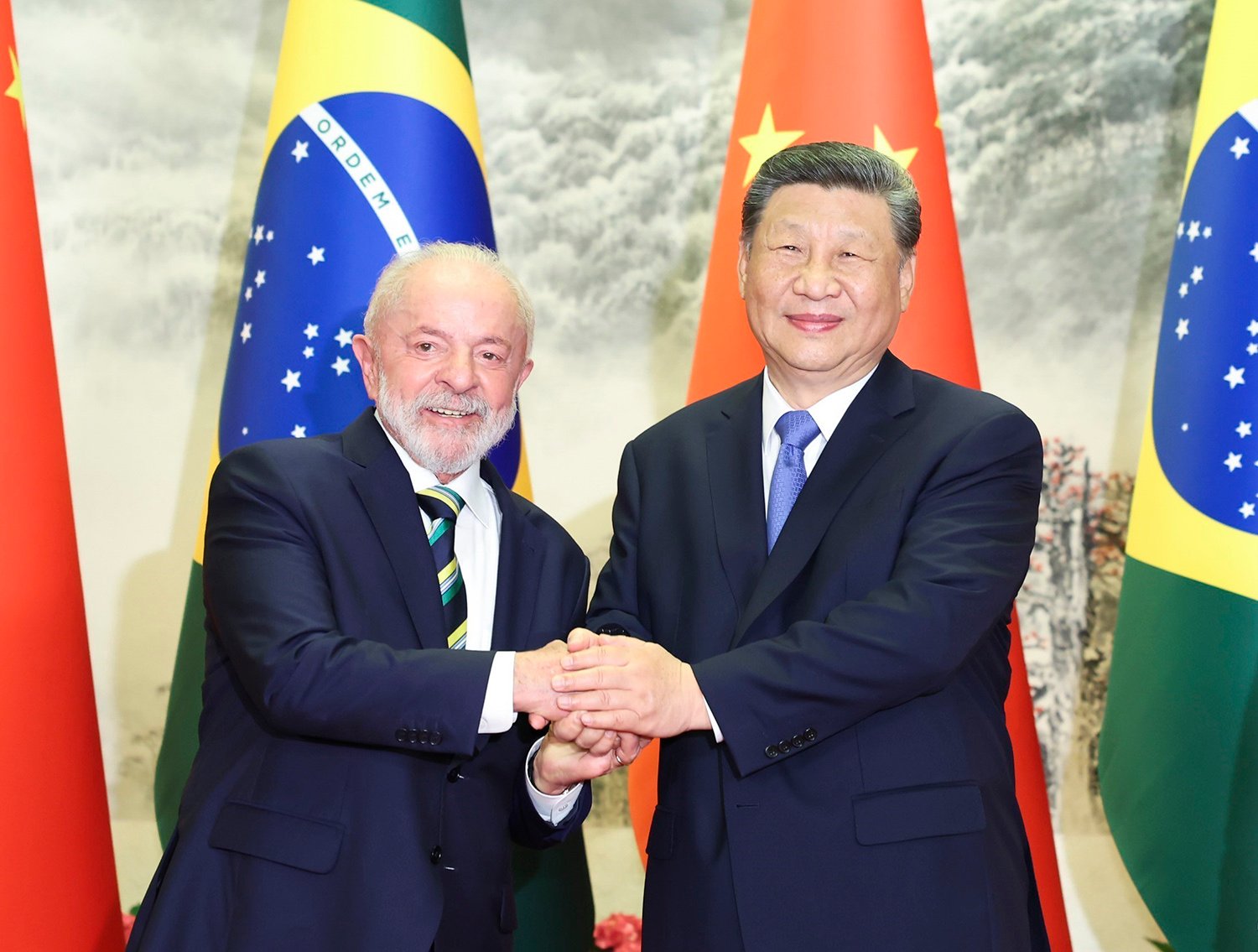

Le secrétaire général et président de la Chine, Xi Jinping, et le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, lors d'une rencontre à Pékin, le 13 mai 2025. (Photo : THX/TTXVN)

Facteurs influençant la situation en Amérique latine

Terre aux caractéristiques historiques, culturelles, politiques , sociales et géographiques uniques, profondément marquée par la longue période coloniale et les luttes pour l'indépendance du XIXe siècle, l'Amérique latine (1) a dû, au XXe siècle, relever de nombreux défis liés au développement économique et résoudre harmonieusement des problèmes socio-politiques. Depuis le début du XXIe siècle, elle a connu de nombreux bouleversements politiques, économiques et sociaux qui ont influencé la situation mondiale contemporaine, notamment :

Tout d'abord, la diversité idéologique : l'Amérique latine possède une histoire et une tradition politique riches et variées, marquées par l'absorption de nombreuses idéologies qui influencent profondément le développement de chaque pays. Ces idéologies se forment sur la base du conflit entre les courants de gauche et de droite, et sont également influencées par les mouvements sociaux, la conscience nationale et d'autres courants idéologiques. Au XXIe siècle, cette région est un terrain d'expérimentation pour différentes idéologies et tendances politiques. Certains pays ont combiné le marxisme avec l'idéologie de libération nationale pour rechercher une voie de développement indépendante ; les mouvements de droite ont également trouvé un terrain d'implantation en promouvant le libre marché, en encourageant l'investissement privé et en valorisant les traditions ; la forte influence du mouvement indigéniste (2) reste manifeste (comme en Bolivie, en Équateur et au Pérou), tout comme celle du catholicisme, des sectes protestantes, de l'écologisme, etc. Par ailleurs, le processus actuel de mondialisation crée également un point de convergence entre les idéologies, clairement visible dans le débat sur le maintien de l'identité nationale et l'application des modèles d'internationalisation. Tous ces éléments influencent et façonnent la situation politique régionale, tout en créant des défis et des opportunités pour les pays dans la construction d'une voie de développement indépendante.

Deuxièmement, l’alternance du pouvoir entre gouvernements de gauche et de droite : l’Amérique latine possède un grand potentiel en ressources naturelles et d’abondantes ressources humaines, mais selon de nombreux experts, l’alternance du pouvoir entre gouvernements de gauche et de droite a créé un certain nombre d’obstacles à la mise en œuvre de plans de développement à long terme, illustrant la difficulté d’établir un modèle de gouvernance stable et équilibré.

Troisièmement, l’intervention et l’influence des grandes puissances : L’influence des grandes puissances sur la région latino-américaine est une partie indissociable de l’histoire et des pratiques actuelles de la région, en particulier depuis le début du XXIe siècle.

Les États-Unis sont la puissance la plus influente d'Amérique latine grâce à leurs stratégies économiques, politiques et sécuritaires. Cette puissance maintient son influence par de forts impacts économiques et sociaux sur de nombreux pays de la région (3) . Parallèlement, la Chine devient progressivement le premier partenaire commercial de nombreux pays de la région (dépassant les États-Unis dans certains domaines, notamment les programmes d'investissement dans les infrastructures, l'énergie et les projets de développement économique au Brésil, en Argentine, en Équateur et au Pérou). En revanche, la demande chinoise en matières premières importées d'Amérique latine, telles que le pétrole, le minerai de fer et le soja, est très importante (l'initiative chinoise des Nouvelles Routes de la Soie (BRI) attire plus de 20 pays latino-américains). De plus, la Russie exerce également une influence notable dans la région en fournissant des armes et du matériel militaire au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua, et en entretenant des relations étroites avec les gouvernements de gauche. Lorsque la Russie a été sanctionnée par l'Occident pour son intervention militaire en Ukraine, elle a cherché à renforcer ses liens avec l'Amérique latine, rompant ainsi son isolement économique.

Quatrièmement, l’impact des fluctuations de prix et des chaînes d’approvisionnement sur le marché mondial : les économies des pays d’Amérique latine dépendent fortement de l’exportation de matières premières et de produits agricoles (pétrole, gaz, café, cacao, soja, etc.) et sont donc particulièrement vulnérables aux fluctuations de prix sur le marché mondial. Les crises qui ont marqué le début du XXIe siècle jusqu’à nos jours ont freiné le développement de la région, accentuant les difficultés socio-économiques. La chute des prix mondiaux des matières premières autour de 2010 (notamment du pétrole) a entraîné une baisse des recettes publiques et provoqué une grave crise financière et économique.

Sensibilisation des électeurs et rotation du pouvoir en Amérique latine

Depuis le début du XXIe siècle, la polarisation politique en Amérique latine est devenue une caractéristique intrinsèque, reflétant des contradictions profondes et persistantes au sein des systèmes politiques, économiques et sociaux. L'alternance du pouvoir entre gouvernements de gauche et de droite a quelque peu entravé l'établissement d'un modèle de gouvernance stable et équilibré ; les politiques n'ont ni le temps ni le contexte nécessaires à leur développement effectif avant d'être remplacées par un gouvernement successeur. De manière générale, la polarisation politique régionale se manifeste principalement sous les aspects suivants :

Premièrement, l'état de rotation en puissance En Amérique latine, l'alternance au pouvoir entre gouvernements de gauche et de droite, avec une opposition politique forte, est fréquente. Cette région a connu des régimes militaires de droite au XXe siècle, soutenus par les États-Unis ; au début du XXIe siècle, une vague de gauche a déferlé. Les gouvernements de gauche élus au Venezuela, au Brésil, en Argentine, en Bolivie, en Équateur, etc., ont accentué la nationalisation des industries clés, étendu les programmes de protection sociale, quelque peu réduit les relations avec les États-Unis et renforcé leur coopération avec la Chine et la Russie.

Cependant, le retour au pouvoir des forces de droite a engendré une alternance politique prolongée. Depuis 2020, la pandémie de COVID-19 a exacerbé les difficultés socio-économiques dans de nombreux pays de la région. Cette situation offre l'opportunité de préparer le terrain pour le retour de la gauche, avec l'élection de dirigeants de gauche, tels qu'Andrés Manuel López Obrador au Mexique (2018), Gabriel Boric au Chili (2021), Gustavo Petro en Colombie (2022), Lula da Silva de retour au pouvoir au Brésil (2023),...

Deuxièmement, la différence de perception des électeurs lorsqu'ils votent pour des partis d'opposition.

Les élections en Amérique latine révèlent une variation dans la perception des électeurs lorsqu'ils votent pour les partis d'opposition. Il n'est pas rare que les citoyens passent de la gauche à la droite, ou inversement (par opposition au gouvernement en place), ce qui complexifie le cycle des transitions politiques et représente un défi majeur pour les gouvernements souhaitant instaurer un système politique stable et durable.

Le président argentin Javier Milei (à droite) et le Premier ministre indien Narendra Modi lors d'une rencontre à Buenos Aires, le 5 juillet 2025. Photo : ANI/TTXVN

Perspectives, tendances et conditions pour assurer la stabilité politique en Amérique latine dans le nouveau contexte

Depuis le début du XXIe siècle, l'Amérique latine a connu d'importantes fluctuations politiques et économiques. Les perspectives de stabilité politique dans la région dépendent de nombreux facteurs, tels que la capacité à réformer les institutions et les modes de gouvernance, ainsi que l'efficacité de la mise en place d'un modèle socio-économique qui concilie les intérêts des différents groupes et courants politiques, notamment :

Premièrement, il est essentiel de trouver un équilibre entre la gauche et la droite. La gauche tend à défendre des politiques garantissant la justice sociale, luttant contre les inégalités économiques et le capitalisme à l'américaine, tandis que la droite privilégie le libre marché, la stabilité économique et le renforcement des liens avec l'Occident. Cet équilibre est un facteur important pour le maintien de la stabilité politique, d'un développement économique durable et de la démocratie en Amérique latine. Lorsqu'un camp concentre trop de pouvoir et échappe au contrôle de l'autre, le système politique est susceptible de sombrer dans le despotisme, l'extrémisme ou l'instabilité en raison des luttes intestines. À l'inverse, la coordination et l'équilibre entre les deux camps sont indispensables au développement économique sans négliger le bien-être social (4) . L'Amérique latine est également une région fortement influencée par les États-Unis, la Chine et la Russie ; un équilibre des tendances permettra donc d'éviter une dépendance excessive vis-à-vis des grandes puissances et d'assurer une politique étrangère plus indépendante (les États-Unis soutiennent souvent des gouvernements de droite, tandis que la Chine et la Russie soutiennent des gouvernements de gauche).

Une démocratie saine en Amérique latine nécessite un équilibre entre la gauche et la droite, la protection de la démocratie, la minimisation des risques d'autoritarisme et de manipulation institutionnelle, le maintien de la confiance des citoyens et la limitation des interventions étrangères. Cette région se caractérise également par la convergence de nombreuses idéologies, chaque pays appliquant des modèles politiques différents selon son contexte historique et social, ce qui influence la coopération régionale.

Selon de nombreux experts, la capacité de l'Amérique latine à instaurer un équilibre entre la gauche et la droite dépendra de l'efficacité des stratégies suivantes : 1- Construire un système politique plus modéré afin d'éviter des bouleversements politiques majeurs. Certains pays, comme l'Uruguay, le Chili et le Mexique, s'orientent vers un modèle politique modéré, combinant des politiques de marché de droite avec des programmes de protection sociale de gauche ; 2- Réformer les institutions pour prévenir les abus de pouvoir. Les pays doivent réformer le système judiciaire et renforcer l'indépendance des organes de contrôle du pouvoir afin d'éviter tout risque de manipulation institutionnelle ; 3- Développer un modèle d'économie mixte. Si les gouvernements d'Amérique latine parviennent à combiner les atouts des approches de gauche et de droite, comme le libre marché associé à la protection des droits des travailleurs et à la protection sociale, alors un équilibre pourra être atteint.

Deuxièmement, la tendance à l'émergence de nouveaux modèles politico-économiques.

L'Amérique latine a connu de nombreux bouleversements dans son histoire politique et économique, marquée par l'alternance entre le néolibéralisme de droite et le populisme étatique de gauche. Cependant, ces deux modèles ont montré leurs limites, contraignant les pays à rechercher un nouveau modèle politico-économique adapté pour surmonter l'instabilité, les inégalités et les défis mondiaux. Or, les électeurs tendent à rejeter un modèle qui privilégie uniquement les entreprises ou qui est trop dépendant de l'État, et souhaitent garantir le développement d'une économie dynamique, assortie d'une protection sociale adéquate. Parallèlement, de nouvelles perspectives s'ouvrent, les États-Unis se désengageant de la région tandis que la Chine y investit massivement, influençant les modèles de développement économique (notamment au Brésil, en Argentine et au Pérou). L'économie numérique, l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain rendent nécessaire une transformation des modèles économiques traditionnels, créant ainsi les conditions propices à l'émergence de nouveaux modèles politiques et économiques. En réalité, l’Amérique latine est actuellement en phase d’expérimentation de nouveaux modèles pour sortir de l’instabilité politique et économique prolongée, parmi lesquels trois modèles potentiels pourraient façonner l’avenir de la région :

L'un de ces modèles est le libéralisme radical argentin, qui prône un marché totalement libre, une intervention minimale de l'État et une liberté individuelle absolue. Le président argentin Javier Milei (élu en 2023) est l'un des hommes politiques libéraux les plus radicaux de l'histoire de l'Amérique latine ( 5) . Sa politique comprend : la dollarisation de l'économie, l'abolition du peso pour endiguer l'hyperinflation ; une réduction drastique des dépenses publiques, des subventions et du rôle de l'État dans l'économie ; la privatisation des entreprises publiques, transférant ainsi l'intégralité du secteur économique au secteur privé. Ce modèle s'avère efficace pour maîtriser l'inflation, promouvoir l'investissement privé et stimuler la croissance par la concurrence.

Deuxièmement, le modèle de contrôle étatique fort au Salvador. Ce modèle combine une politique économique de marché ouvert, où l'État intervient peu dans l'économie, tout en appliquant des mesures strictes de sécurité et de maintien de l'ordre pour lutter contre la criminalité. De fait, ce modèle a entraîné une forte baisse des taux de criminalité, protégé l'économie grâce à un environnement sécuritaire stable et renforcé la confiance des investisseurs dans le climat des affaires.

Troisièmement, le modèle de développement durable du Chili et du Brésil associe croissance économique, protection de l'environnement et équité sociale. L'État joue un rôle de coordination pour garantir ce développement durable, sans toutefois intervenir de manière excessive sur le marché. Sous l'administration du président Gabriel Boric depuis 2021, le Chili a instauré une politique fiscale sur les grandes entreprises afin de financer l'éducation et la santé, tout en protégeant l'environnement. Au Brésil, le président Lula da Silva, depuis 2023, protège la forêt amazonienne, promeut les énergies propres et réduit les inégalités grâce à des politiques en faveur des plus démunis. Ceci contribue à équilibrer croissance économique et protection sociale (6) , mais exige une bonne gouvernance, notamment une réponse efficace aux pressions exercées par les grandes entreprises, afin de trouver un juste équilibre entre développement économique et préservation des ressources.

----------------------

(1) La région de l'Amérique latine fait partie des Amériques, incluant une partie de l'Amérique du Nord, toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les îles de la mer des Caraïbes ; superficie totale de plus de 21 millions de km2 ; compte actuellement 33 pays, célèbre pour sa culture diverse et riche, montrant la combinaison des héritages locaux, européens, africains et asiatiques.

(2) L’indigénisme est un mouvement en Amérique latine qui prône un rôle social et politique dominant pour les Amérindiens dans les pays où ils constituent la population majoritaire.

(3) Les États-Unis ont également promu des accords de libre-échange (ALE) avec le Mexique, le Chili, la Colombie et le Pérou ; l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), devenu plus tard l’ACEUM avec le Mexique et le Canada… grâce à l’aide et aux prêts de la Banque interaméricaine de développement (BID) et du Fonds monétaire international (FMI).

(4) Pendant des décennies, la gauche s'est concentrée sur la redistribution des richesses et l'augmentation des dépenses sociales, mais a manqué de discipline fiscale, ce qui a conduit à une dette publique élevée et à l'inflation ; la droite a privilégié les marchés libres, attirant les investissements étrangers, mais a réduit les aides sociales, ce qui a entraîné une augmentation des inégalités.

(5) Voir : Tran Ngoc : « Leçons réussies tirées des réformes économiques audacieuses en Argentine », VOV Online Newspaper, 27 novembre 2024, https://vov.vn/kinhte/bai-hoc-thanh-cong-tu-nhung-cai-cach-kinh-tetao-bao-o-argentina-post1138228.vov.

(6) Ne sacrifie pas l'environnement ni n'accroît les inégalités ; attire les investissements verts des entreprises internationales en faveur du développement durable ; stabilité politique à long terme lorsqu'il crée moins de conflits sociaux que le libéralisme radical ou l'autoritarisme sécuritaire.

Source : https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/1150502/xu-huong-tim-kiem-mo-hinh-chinh-tri---kinh-te-moi-o-cac-nuoc-khu-vuc-my-la-tinh-tu-dau-the-ky-xx-den-nay.aspx

![[Photo] Ouverture de la 14e Conférence du 13e Comité central du Parti](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/05/1762310995216_a5-bnd-5742-5255-jpg.webp)

![[Photo] Panorama du Congrès d'émulation patriotique du journal Nhan Dan pour la période 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)

Comment (0)