3年以内に完成予定

同事業はホーチミン市人民評議会の承認を得た後、2024年に実現可能性調査報告書の作成、評価、承認、補償準備(1,017戸の移転を見込む)を行う。2025年には当局が補償、支援、移転を実施し、3年後に事業を同時に開始・完了させる。ホーチミン市は北岸に加え、ドイ運河南岸とその沿岸に居住する世帯の都市美化事業、移転・移転、生活環境の改善も検討している。これに伴い、ドイ運河の南岸保護回廊の幅13メートル、長さ9.7キロメートルに及ぶ堤防を築き、39ヘクタールの全域を改修・拡張する。総投資額は9兆ドンを超える。この事業には、5,055戸の35ヘクタール以上の干拓が必要となる。

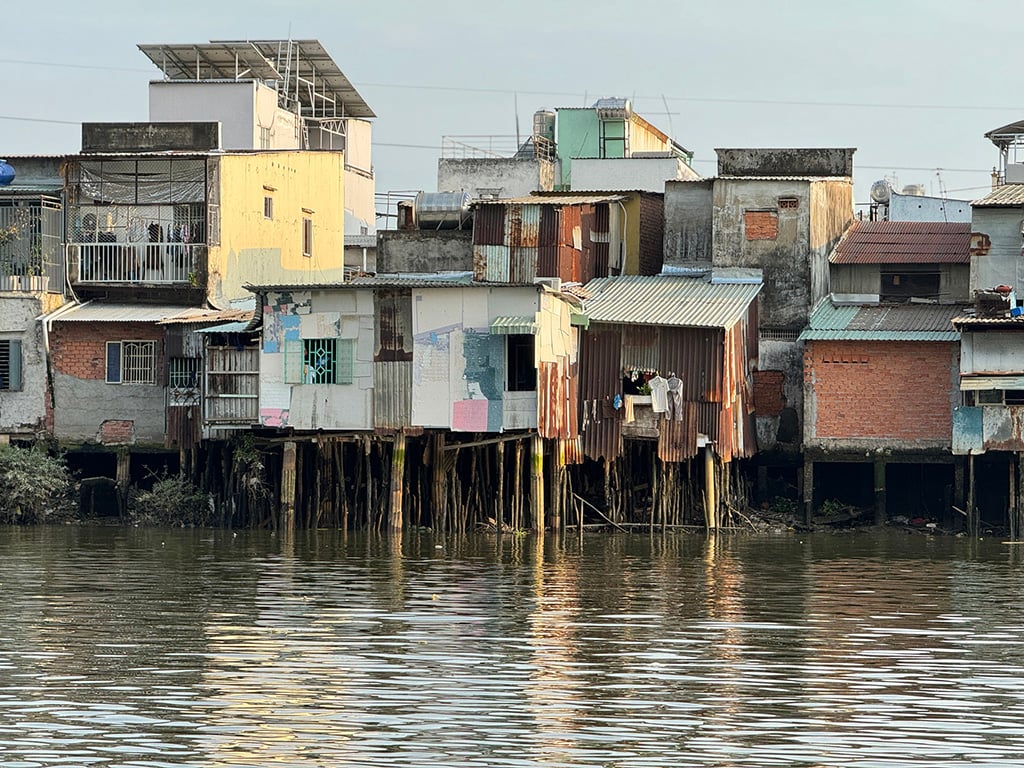

多くの家が運河沿いに建てられています。

ホーチミン市がドイ運河の移設・改修計画を提示したのは今回が初めてではありません。市は過去にも、この運河を含む周辺地域の多くの河川、運河、小川の移設・改修計画をホーチミン市党委員会の決議に盛り込んできました。政府が現地を訪れ、現状確認と補償金の準備を行った時期もありましたが、その後は中断され、現在に至っています。

ホーチミン市は計画を調整し、88の社会住宅プロジェクトの障害を取り除いた

直近では、2021年に建設局がホーチミン市人民委員会に対し、2021年から2025年までの都市開発・改修計画を提出しました。プロジェクトの規模の大きさと移転が必要な住宅数が多いことから、建設局はプロジェクトを2期に分割することを提案しました。第1期では2,670戸の住宅を移転し、総予算は9兆730億ドンです。このうち、用地取得のための補償金は6兆3000億ドンです。

このフェーズでは、運河に侵入した家屋の撤去、運河の堤防整備、浚渫、路地の拡幅、水路の接続、商業活動の組織化、「埠頭上、船下」での売買といったインフラ整備を行い、地域の河川景観の向上を図ります。フェーズ2では2,385戸の住宅移転が行われ、落札した投資家はフェーズ1で完了した部分を予算に返還します。このフェーズのプロジェクトは、入札と投資家選定を経て、ファム・テ・ヒエン通りまで拡張されます。

ドイ運河地域にいたタンニエンの記者たちは、運河沿いに建てられた仮設住宅に人が密集して暮らす様子を目撃した。

この地で一戸建ての主であるタンさんは、1999年から家族でドイ運河沿いに住んでいると話した。大人と子供合わせて12人が、幅約40平方メートルの仮設住宅に住んでいるため、生活環境は狭苦しく、息苦しい。タンさんの家以外、「川沿いの住宅街」は、ほとんどが木壁とトタン屋根の仮設住宅で、人々の生活はすべて川沿いにある。ドイ運河改修のための住民移転計画について尋ねると、タンさんは何度も聞いたことはあるものの、まだ実際に目にしたことはないと答えた。

「移住について初めて聞いたのは20年前です。今は結婚して、もうすぐ20歳になる子供がいますが、実際に何かを目にしたことはありません。ただ、聞いたことがあるだけです。もし移住が実現するなら、市がすぐに対応し、人々が定住できるよう支援策を講じてくれることを願っています。なぜなら、私の家では移住の資格がない可能性が高いからです。家族が12人いる中で、補償金だけでは新しい家を買うには足りません」とタンさんは語った。

地元住民のニョン氏は、市はこれまで何度もドイ運河の改修計画を立案してきたが、社会化政策を採ったために失敗に終わったと語った。しかし今回は、ニューロック・ティ・ゲ運河やタンホア・ローゴム運河プロジェクトと同様の予算資本を活用するため、実現可能だとニョン氏は考えている。「ニューロック・ティ・ゲ運河は予算資本を活用して迅速に改修できます。このようなプロジェクトは費用対効果が非常に低く、利益を上げることさえ難しいため、民間企業は利益のことしか考えていないため、関心を示しません。しかし、政府は利益ではなく、都市の発展という共通の目標を目指しており、少数の人々の利益ではなく、大多数の利益のために尽力しています。ですから、市民は公共の利益のためにこの計画を支持し、同意してくれると確信しています」とニョン氏は述べた。

ホーチミン市、11兆4000億ドン超の資金で4つの交通プロジェクトを調整

「洪水と共に生きる」という選択肢を選ぶ

ホーチミン市開発研究所のファム・ビン・アン副所長によると、ホーチミン市は2021年から2025年にかけて、汚染対策、住宅開発、河川堤防整備、河川沿いの経済開発などと組み合わせ、6,500戸の住宅移転を計画している。しかし、これまでのところ、この計画は非常に遅れている。これは、市が官民連携(PPP)の形態を採用したものの、法律で認められておらず、予算が限られているため、計画は「行き詰まっている」状態にあるためだ。

都市開発研究センターのヴォン・クオック・チュン氏も、国家予算の活用が困難になることを懸念している。さらに、世帯の移転・定住に適した場所を見つけることも大きな課題の一つだ。市内には、特に中心部付近では、新たな住宅地を建設するための空き地がほとんど残っていない。この問題を解決するため、チュン氏はホーチミン市が決議98号のメカニズムを適用することを提案した。このメカニズムでは、ホーチミン市人民議会が地方予算を用いて補償、支援、定住を実施できる。補償と用地整理後の土地基金は、市の予算返済のために競売にかけられる。

予算が限られている中、ホーチミン市都市計画開発協会副会長のグエン・ティエム建築家博士は、企業からの資源の社会化が最適な解決策であると提案した。「相互利益と責任の観点から考えることが、問題を解決する唯一の方法です。投資家と国民の利益を無視して国家の利益だけを考えれば、特に法的問題や極めて厳しい経済状況においては、投資家は参加しないでしょう」とティエム氏は述べた。

チャウ・ミー・アン氏(ホーチミン市開発研究所)は、移転や立ち退きを支持しず、「洪水と共に生きる」という大胆な解決策を提案した。ホーチミン市は300年以上の歴史を持つ都市であるため、川岸や運河沿いの家々のイメージは、特に市民にとって、そしてサイゴン・ジャーディンを語る際に誰もが思い浮かべる馴染み深い記憶となっている。アン氏によると、運河の改修によって街はより清潔で重厚な印象を受けるものの、人々の生活の活気、各地から商品を運ぶ船が交易に訪れ、歓声や香り、そしてこの都市の土地に混ざり合う腐った農産物の臭いといった、街の歴史の記憶は失われてしまったのではないだろうか。

そのため、チャウ・ミー・アン氏が提案する解決策は、タイの事例から学ぶべき強制的な土地開墾ではなく、観光客誘致のための水上マーケット建設計画です。タイの人々は都市化によって生活・就労の場を奪われるのではなく、政府の保全・管理・観光振興政策の恩恵をより多く受けています。短期的には、資源不足のため、広範な投資を避け、各プロジェクト、重点分野に重点を置く必要があります。同時に、資金と人的資源に関する適切な基準をそれぞれ評価します。資本源の社会化を促進するための具体的な政策とメカニズムを整備します。ODA資金、アジア開発銀行(ADB)、国際開発協会(IDA)などの信用機関、国際金融機関からの融資へのアクセスを拡大します。

やればやるほど遅くなります。

1993年から現在までの統計によると、運河の河床は住宅の占拠により狭くなっており、運河沿いのアパートの総数は6万5000戸を超えています。ホーチミン市はこれまで幾多の解決策を経ても、3万8000戸以上の住宅移転しか実現できていません。運河沿いの住宅移転は、時間の経過とともに遅くなっています。具体的には、1993年から2000年にかけて9,266戸、2001年から2005年にかけて15,548戸、2006年から2010年にかけて7,542戸、2011年から2015年にかけて3,350戸、2016年から2020年にかけて2,479戸が移転した。

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)