科学者が他の部署で研究を発表することが学術的誠実性に違反するかどうかという問題については、多くの相反する意見がある。(写真: HH)

どこにでも出版することが貢献ですか?

数学者のレ・トン・ニャット博士は、勤務先の他の2つの大学の名前で多数の論文を発表し、科学的誠実性を侵害したとして告発されているディン・コン・フオン准教授の事件についてダン・トリ記者に語り、率直にこう語った。「まだ何も悪いことは見ていないのですか?」

ナット氏は、現実には生活と研究を続けるために、多くの科学者が自分の脳を「売る」方法を見つけなければならないことに懸念を表明した。

彼自身も、家族を養うために自分の脳を売ることがよくあります。これは、困っている学校に脳を売る一種の形で、科学者たちは報酬を得ています。

「これは非常に明白です。契約書は存在し、著者の名前もそのまま残っており、学校名だけが書かれています。何も問題はないと思います。供給側も需要側もです」とナット博士は率直に語った。

レ・トン・ニャット博士は、科学者が他の組織の名で研究を発表することには何の問題もないと述べた(写真:NV)。

著者名を売る人もいると彼は認め、これは間違った行為だと述べた。

「著者名を売らなければならない人もいます。もちろん、良い値段で売れなければなりません。貧困が科学者たちに研究を続けさせているのです。本当に申し訳なく、心が痛みます」とナット氏は語った。

この医師によれば、有機ユニットで割り当てられたタスクが完了すると、研究者はさまざまなユニットと完全に協力できるようになります。

こうした行為が、現在問題となっている「偽の」成績や大学ランキングの「水増し」を助長していると多くの人が考えているという質問に対し、ナット博士は、これはブランドを構築する方法であると述べた。

科学的研究は決して一つの部門に限定されることはないと彼は説明した。

「科学研究においては、どの部署で発表しても貢献となります。重要なのは、科学研究への投資資金のバランスをどのように取るかということです。科学論文が発表されるということは、特定の部署や国への貢献ではなく、人類への貢献となるのでしょうか?」と彼は問いかけた。

誰かが他の人に論文を売ったり、昇進したり教授や准教授の地位を得るために科学研究を買うためにお金を使ったりする場合にのみ、物事は非難されるべきです。したがって、新しい論文を売る人は詐欺を幇助していることになります。

彼は、数十年前、 ハノイの有名な私立学校の建設に参加したときのことを話してくれました。ブランドを築くために、優秀な生徒を「連れてきて」育て、奨学金を与え、優秀な教師を招いて教えるために、あちこち出かけなければならなかったのです...

そこから、学校の知名度が急速に上がり、学生を惹きつけ、徐々に力をつけていくのです。すべての部署が科学研究に資金を投入しているわけではありません。

ディン・コン・フオン准教授の件に関して、ベトナムにおける科学研究に支払われる不均衡な収入と報酬について世論が再び議論した。

能力のある人であっても、誰もが(国、省庁、学校レベルで)資金援助を受けた科学プロジェクトに参加できるわけではありません。たとえ参加できたとしても、手続きが複雑で、資金も少ないのです。

「ある科学者が研究できるのに、その研究を行うための条件とリソースが足りない場合、また別の研究室はリソースを投入したいのに研究ができない場合、それは無駄です。生活を向上させたい人にとって、自分の頭脳を売ることは素晴らしい収入源になります」とレ・トン・ニャット氏は述べた。

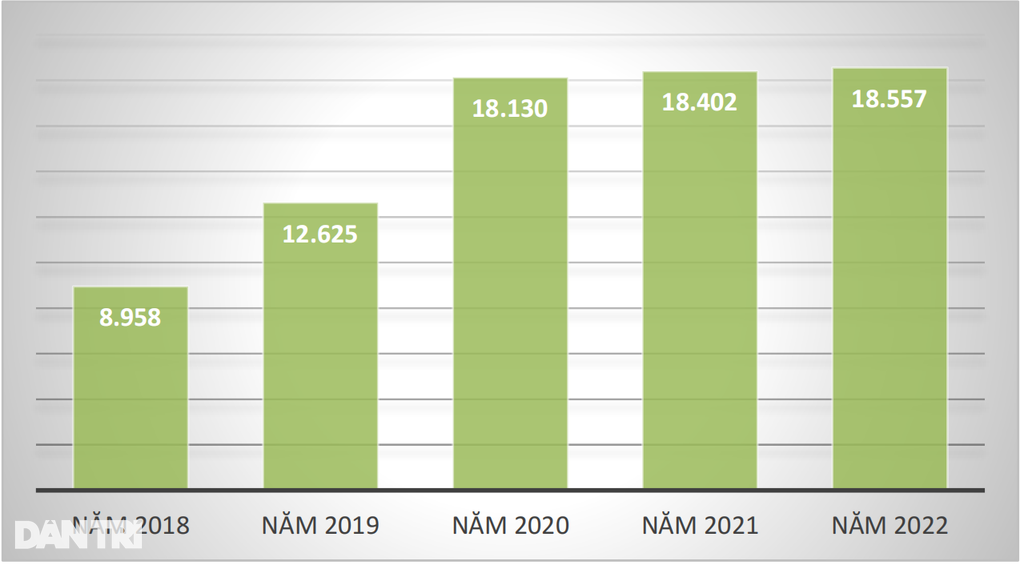

2018年から2022年にかけてベトナムの権威ある国際ジャーナルに発表された論文数(出典: 教育訓練省)。

タイグエン大学のメンバーユニットの責任者も、人材を「引き留める」ために「髪を白髪にした」と語った。

「タイグエンでは講師の収入が低いのに、ハノイまで1時間以上かかるのに、2~3倍、時には何倍も高い給料をもらっています。ですから、優秀な講師がタイグエンに留まって教えてくれるよう、どうしたらいいのかを『一生懸命考えてきました』」と、この人物は語った。

この人物はまた、講師たちが自分の部署で仕事をうまく終えた後、他の大学と協力して追加収入を得られるような条件を整えたいとも率直に語った。

「あまりに無理強いすると、彼らは学校を去ってしまいます。ですから、私は彼らが学校に留まり、貢献し続けてくれることを願って、常に最良の環境を整えています」とリーダーは語った。

私たちは「仮想的な」成果を宣伝すべきではありません。

ソーシャルネットワーク上の科学フォーラムでは、研究論文の販売を非難する科学者が学術的誠実さに違反しているかどうかというテーマをめぐって多くの議論が巻き起こった。

共有や共感の意見のほかに、勤務先の学校名を言わず支払い単位を明記して科学論文を売買する行為を普通に考えるべきではないという視点もあります。

多くの教育機関が大学のランキングを上げるために論文を買うという策略や、「国際品質」を達成するために認定を回避するという策略を使っているという状況の中で、出版ユニットの問題を提起する必要がある。

これにより、社会はもはや何が現実で何が仮想なのか分からなくなり、偽の「仮想の業績」を持つ組織や個人が称賛されることになります。

研究者の「生活の糧」の問題を解決する必要があるが、研究プロジェクトの「売買」や「譲渡」によって金儲けをするという方法はシステム全体にとって危険であり、採用すべきではない。

システム全体の合意を得るためには、科学的誠実性についての説得力のある議論を伴う真剣な議論が必要だと主張する人々もいる。

国家教授会は、他の機関の名前で論文を投稿することについて説明を求めています。

2020年以来、国家教授評議会は、教授および准教授の基準を満たす候補者の認定を検討する際に、いくつかの問題に対する解決策を統一するよう、産業界および学際的教授評議会に要請してきました。

特に、州教授評議会は、候補者が勤務している機関以外の機関の名前で論文を掲載する理由を明らかにするために、評議会に面接を行うことを義務付けています。

メディアもまた、科学研究における偽の成果を作り出す現象を反映しています。具体的には、一部の大学が、自らの研究室で研究成果を発表するために科学者に金銭を支払っているケースが見られます。

科学研究を発表した部署で働いたり、研究したり、科学活動を行ったりしたことのない科学者がいることは言及する価値があります。

[広告2]

ソース

![[写真] カットバ島 - 緑の楽園の島](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F04%2F1764821844074_ndo_br_1-dcbthienduongxanh638-jpg.webp&w=3840&q=75)

コメント (0)