Merkur könnte eine 15 Kilometer dicke Diamantschicht enthalten

Merkur ist der kleinste Planet im Sonnensystem und zugleich der der Sonne am nächsten (Foto: Shutterstock).

Merkur ist ein Planet voller Geheimnisse. Obwohl Merkurs Magnetfeld beispielsweise deutlich schwächer ist als das der Erde, hatten Wissenschaftler seine Existenz aufgrund seiner geringen Größe und seiner geologisch inaktiven Erscheinung nicht erwartet. Merkur weist zudem ungewöhnlich dunkle Flecken auf seiner Oberfläche auf, die die Messenger-Mission als Graphit, eine Form von Kohlenstoff, identifizierte. Dies weckte die Neugier von Yanhao Lin, einem Wissenschaftler am High Pressure Science and Technology Research Center in Peking und Co-Autor der Studie. Merkurs extrem hoher Kohlenstoffgehalt ließ ihn spekulieren, dass sich im Inneren des Planeten etwas Besonderes befinden könnte, berichtete Live Science am 18. Juli.

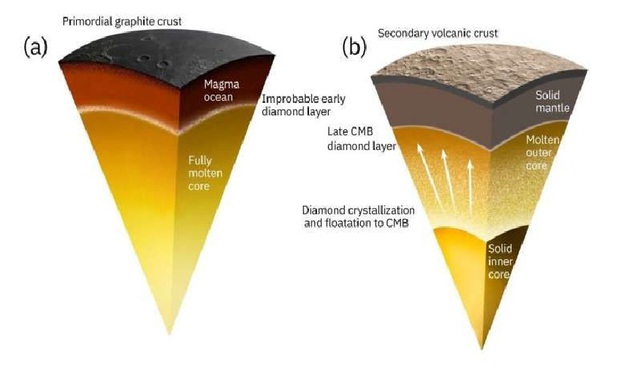

Wissenschaftler vermuten, dass Merkur wie andere Gesteinsplaneten durch die Abkühlung eines heißen Magmaozeans entstanden sein könnte. Im Fall Merkurs war der Ozean wahrscheinlich reich an Kohlenstoff und Silikaten. Metalle verschmolzen zunächst im Ozean und bildeten den zentralen Kern des Planeten, während das verbleibende Magma zum mittleren Mantel und zur äußeren Kruste des Planeten kristallisierte.

Jahrelang dachten Wissenschaftler, Temperatur und Druck im Mantel seien gerade hoch genug, damit Kohlenstoff Graphit bildet, der leichter als der Mantel ist, und an die Oberfläche des Planeten aufsteigt. Doch eine Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass der Mantel des Merkurs 50 Kilometer tiefer liegen könnte als bisher angenommen. Das würde Temperatur und Druck an der Kern-Mantel-Grenze deutlich erhöhen und so die Voraussetzungen für die Bildung von Diamanten aus Kohlenstoff schaffen.

Um diese Möglichkeit zu untersuchen, testete ein Forscherteam aus Belgien und China, darunter auch Lin, eine chemische Mischung aus Eisen, Siliziumdioxid und Kohlenstoff. Die Mischung, ähnlich der Zusammensetzung einiger Meteoriten, simulierte den Magmaozean des frühen Merkurs. Das Team versetzte die Mischung zusätzlich mit unterschiedlichen Mengen Eisensulfid. Sie spekulierten, dass der Magmaozean reich an Schwefel war, da auch die heutige Merkurs Oberfläche reich an Schwefel ist.

Das Innere des Merkurs im Säuglingsalter (links) und heute, mit einer Schicht aus Diamanten im untersten Bereich des Mantels - Foto: Yanhao Lin/Bernard Charlie

Mithilfe einer Mehrschichtpresse setzten Lin und seine Kollegen die chemische Mischung einem Druck von 7 Gigapascal – etwa dem 70.000-fachen des Drucks der Erdatmosphäre auf Meereshöhe – und Temperaturen von bis zu 1.970 Grad Celsius aus. Diese extremen Bedingungen ähneln denen tief im Inneren des Merkur. Zusätzlich nutzten die Forscher Computermodelle, um die Temperaturen und Drücke an der Grenze zwischen Merkurs Mantel und Kern genauer zu messen und die physikalischen Bedingungen zu simulieren, unter denen Graphit oder Diamant stabil wären. Diese Computermodelle werden ihnen helfen, die grundlegende innere Struktur des Planeten besser zu verstehen.

Die Experimente zeigten, dass sich Mineralien wie Olivin eher im Erdmantel bilden. Das Team stellte jedoch auch fest, dass die Zugabe von Schwefel zur chemischen Mischung dazu führt, dass diese erst bei höheren Temperaturen aushärtet. Diese Bedingungen sind auch für die Diamantbildung günstiger. Tatsächlich zeigen die Computersimulationen der Forscher auch, dass unter den neuen Bedingungen Diamanten kristallisieren könnten, wenn Merkurs innerer Kern erstarrt. Die Berechnungen legen nahe, dass Diamanten eine durchschnittlich etwa 15 Kilometer dicke Schicht bilden.

Doch der Abbau der Diamanten wäre unmöglich. Neben den extremen Temperaturen auf dem Planeten liegen die Diamanten zu tief, um sie abzubauen – etwa 480 Kilometer unter der Oberfläche. Dabei sind sie für Merkurs Magnetfeld von entscheidender Bedeutung. Die Diamanten könnten dazu beitragen, Wärme zwischen Kern und Mantel zu übertragen und so einen Temperaturgradienten zu erzeugen, der flüssiges Eisen in Rotation versetzt, was wiederum ein Magnetfeld erzeugt, erklärte Lin.

Können Menschen auf dem Merkur Diamanten abbauen?

Doch der Abbau der Diamanten wäre unmöglich. Neben den extremen Temperaturen auf dem Planeten liegen die Diamanten zu tief, um sie abzubauen – etwa 480 Kilometer unter der Oberfläche. Dabei sind sie für Merkurs Magnetfeld von entscheidender Bedeutung. Die Diamanten könnten dazu beitragen, Wärme zwischen Kern und Mantel zu übertragen und so einen Temperaturgradienten zu erzeugen, der flüssiges Eisen in Rotation versetzt, was wiederum ein Magnetfeld erzeugt, erklärte Lin.

Natürlich ist es für den Menschen nicht selbstverständlich, diese Diamanten abzubauen.

[Anzeige_2]

Quelle: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hanh-tinh-nao-chua-day-kim-cuong-lo-dien-ngay-trong-he-mat-troi-rat-gan-trai-dat-172240826093501384.htm

Kommentar (0)