数年前、小学生をつねったり叱ったりしていた教師が辞職に追い込まれた。

これはホーチミン市の公立高校の文学教師の心境だ。彼女は、教師が生徒たちを「水牛頭、犬頭」と呼んだのは間違いであり、その点は否定できないと述べた。しかし、もっと寛容な見方が必要だ。「誰もが怒りや不満を抱いており、誰もがその時冷静でいられるわけではない」からだ。教師は生徒を批判し、厳しく接する必要があるが、そこには必ず歯止めがかかるべきだ。

午後8時:教師が生徒を「バッファローヘッド」と呼んだ事件の展開

生徒たちがあまりにも手に負えないので、とても怒りを感じるときがあります。

文学教師は、教師という職業の性質と特殊性から、多くの教師は感情的な人間であり、生徒に共感しやすく、生徒の間違いを許し、寛容であると述べた。教師は怒りよりも愛と責任を優先し、生徒を忍耐強く教育し、家族や社会と共に善良な人間へと育てることを目指している。

「教師も人間ですから、生徒があまりにも乱暴で、問題を起こそうとしたり、知識の習得に無頓着だったりすると、時には怒りを感じます。教師は常に、生徒が道徳を実践し、知識を探求し、善良で優秀な市民になるために学校に来ることを願っています。教師が教科と授業に全神経を注ぎ、何度も注意しても生徒が従わない場合、怒るのは当然です。教師には、生徒が理解できるよう叱り、分析する権利が必要であり、黙って授業を終わらせるのではなく、生徒を叱ったり侮辱したりするのではなく、叱り、分析する権利があると思います。生徒が知識を習得すると、知識を得ると同時に規律を実践し、 科学的に学習するようになります。つまり、言葉を教えることと人を教えることを同時に行うということです」と、ホーチミン市の文学教師は語った。

公立高校の教師も、教師が生徒を叱らず、ただ黙って教え、授業を実施し、生徒がどう学ぶかは放っておくという「安全な道」を選んだ場合、教育は不完全であると考えています。

「時には怒って生徒を叱ることもあります。でも、私はよく生徒の立場に立って考えます。高校生になると、ひどく攻撃されると、自己顕示欲が強くなり、抵抗したくなるものです。ですから、私は生徒たちに、自分が他人を尊重すれば、他人も自分を尊重し、礼儀正しく接してくれるということを、理解し、知ってもらえるような話し方を心がけています」と、先生は語った。

女性教師は、批判した生徒を傷つけないように、名前を明かさなかった自身の経験を語った。しかし、彼女は常に自分に言い聞かせていた。「深呼吸をして、できるだけ自分をコントロールし、怒りに任せて正気を失わないように」

「クラス全員が共通の経験から学べるよう、何度も授業で注意喚起しました。また、深呼吸をして、自分をコントロールし、生徒に厳しい言葉を使わないように自分に言い聞かせました。なぜなら、怒っている時は声のトーンや言葉をコントロールするのが難しいからです。一度口にしてしまった言葉は取り返しがつかないのです」と彼女は打ち明けた。

教師が授業中に生徒に「水牛の頭、犬の頭…」と罵倒、 カマウで事件発生

教師もまたインスピレーションを与える人々です。

ホーチミン市ビンタン区の高校教師は、教師の役割は知識を伝えるだけでなく、若い世代を導き、刺激を与えることもますます重要になっていると述べた。教師が生徒を「水牛の頭、犬の頭…」と呼ぶことは、生徒の学習過程、心理、そして精神に悪影響を及ぼす可能性がある。

「差別的な言葉を使ったり、生徒に罵声を浴びせたりする代わりに、教師は問題を解決し、より効果的にメッセージを伝えるための他の方法を見つけることができます。敬意を持ってコミュニケーションを取り、建設的なフィードバックを与え、個人の成長を促すことは、教師が真にポジティブな学習環境を作り出すために活用できる方法です」と、男性教師は語った。

生徒を叱りなさい。しかし、怒りに任せてはいけません。

最近、カマウで教師が生徒を「水牛頭、犬頭…」と罵倒し、騒動を引き起こしました。生徒からのフィードバックも受け取っており、ある教師は生徒が宿題をこなせないことに激怒し、授業中に「頭がバカなのに手足が発達してる」と大声で叫んだそうです。同僚は、高校時代(1975年以前)に、ある教師が生徒の成績表に「バカ、怠け者、怠け者」とコメントしたそうです。

教師が反教育的な言葉で生徒を叱責することは一般的ではありませんが、それはあらゆるレベル、あらゆる時代で起こり得ます。唯一の違いは、今では教師の教壇上の「あらゆる動き」が携帯電話やカメラで録画できるということです。

教師として、いくつかお伝えしたいことがあります。まず、教師が生徒を叱る教室と、出来事が「投稿」されるサイバースペースは大きく異なります。「しつけを怠ると子どもは甘やかされる」という基準を4.0の枠組みで捉えると、全てが悪い方向に進む可能性があります。

教育において、どこの学校であっても、頑固な生徒、勉強を怠る生徒、規則を破る生徒は必ず存在します。違いは数と程度だけです。教育心理学と教育法は常に、「校庭の暴れ馬」への対処法を重視し、説得力があり、深く、粘り強く指導します。個性を活かして個性を育てます。

過去から現在まで、学生たちは 先生に叱られるのは誰だって嫌なもの。特に学校や教室の前で叱られるのはなおさらだ。生徒が立派な人間になるどころか、心に深い傷を残し、予期せぬ結果を招くこともある。若者は反骨精神にあふれており、どんな時代の生徒も、特にスマートフォンやZalo、Facebookがある現代では、それを受け入れないだろう。そんな時、先生は生徒を「水牛の頭、犬の頭」「水牛の脳」などと叱りつける。たとえ取り消したくても、もう手遅れだ。

教師は指導において絶対的な独立性を有しています。彼らは指導者であり、コーチであり、審判でもあります。そのため、生徒との関わりはコントロールされなければなりません。どのように?それは、教師の専門性、ダイナミックさ、繊細さ、そして理解力に基づいた授業計画や活動計画を通して、責任感、親密さ、予測力、状況解決能力を発揮することです。生徒を理解し、担当クラスや担任の状況を把握し、授業計画を熟知することで、教師はどんなに予期せぬ状況や複雑な状況でも、状況に対応できるようになります。

教壇に立ち、そのような役割を担う教師は、いかなる状況においても、決して不適切な言葉を口にしたり、行動を制御不能にしたりすることはありません。教師という職業は、「人を育てる」ことが非常に難しいと言われるほど、難しいものです。

グエン・ホアン・チュオン博士

[広告2]

ソースリンク

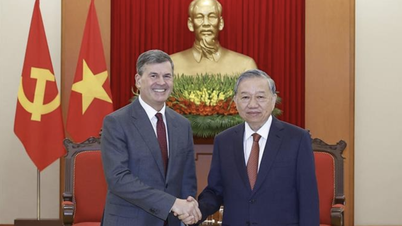

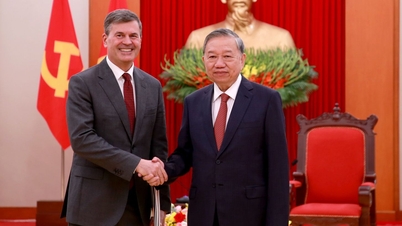

![[写真] ト・ラム書記長、ロシア連邦大統領の下で行政・国民経済アカデミーの学長を歓迎](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F08%2F1765200203892_a1-bnd-0933-4198-jpg.webp&w=3840&q=75)

コメント (0)