Le modèle économique inclusif et son rôle dans l'économie

Actuellement, de nombreux modèles économiques sont mis en œuvre dans le monde , tels que :

Modèle de croissance traditionnel : Dans le modèle de croissance traditionnel, largement utilisé durant la majeure partie du XXe siècle, l'objectif principal est la valeur des biens et services produits par le pays, c'est-à-dire la croissance du PIB et le PIB par habitant. Ce modèle ne prend quasiment pas en compte les facteurs de répartition des revenus ni d'autres indicateurs sociaux dans la détermination du taux de croissance. De nombreux chercheurs pensent qu'une croissance économique plus rapide est la solution à tous les problèmes sociaux. Or, la réalité a démontré que ce n'est pas entièrement le cas, non seulement pour les pays en développement, mais aussi pour les pays développés : la croissance du PIB n'a pas garanti l'amélioration d'indicateurs sociaux importants tels que la santé, l'éducation ou la promotion de valeurs morales humaines comme l'intégrité et le sens du sacrifice.

Modèle de croissance pour la réduction de la pauvreté : Initié par certains économistes de la Banque mondiale, ce modèle vise à pallier certaines limites du modèle de croissance traditionnel. Au lieu de se concentrer uniquement sur le taux de croissance global de l’économie, en ignorant la répartition des revenus au sein de la société, il privilégie une croissance qui contribue à réduire la pauvreté (croissance pour la réduction absolue de la pauvreté) ou qui profite davantage aux plus démunis. Ce modèle atteint l’objectif de réduction de la pauvreté, même s’il peut impacter négativement les revenus des ménages aisés et ralentir la dynamique de croissance globale de l’économie.

Modèle économique inclusif : Ce modèle a été largement évoqué ces dernières années par les gouvernements, les bailleurs de fonds, les organisations non gouvernementales et les économistes. Outre l’accent mis sur la croissance du PIB par habitant, à l’instar du modèle de croissance traditionnel, et sur la réduction de la pauvreté et des inégalités, comme le modèle de croissance axé sur la réduction de la pauvreté, le modèle économique inclusif présente également des caractéristiques propres, absentes des modèles précédents. Parmi celles-ci figurent la capacité à créer des emplois, à accroître la productivité du travail, à prendre en compte la répartition globale des revenus et à aborder la question de l’égalité dès les facteurs de production (c’est-à-dire les ressources nécessaires à la croissance). En conséquence, les principales caractéristiques du modèle économique inclusif peuvent être résumées comme suit :

Premièrement, viser une durabilité à long terme, en assurant l'harmonie entre croissance économique et équité sociale, avec pour objectif ultime le développement humain.

Deuxièmement, il s'agit de réduire la pauvreté et les inégalités et d'apporter des avantages aux groupes défavorisés. La croissance inclusive englobe à la fois les aspects monétaires et non monétaires de la vie, tels que l'accès aux services publics, l'égalité des sexes, les restrictions liées à la situation géographique, à l'origine ethnique, aux convictions ou à la religion…

Troisièmement, un modèle de croissance inclusif doit garantir que chacun ait la possibilité de participer au processus de croissance, depuis la décision sur la manière de s'organiser pour assurer la croissance jusqu'à la participation au processus de création de la croissance lui-même.

Quatrièmement, il convient de veiller à ce que chacun bénéficie équitablement des fruits de la croissance. Ce modèle s'adresse à tous les membres de la société, y compris les personnes pauvres, à faibles revenus, de la classe moyenne et aisées ; les hommes et les femmes ; les groupes ethniques majoritaires et minoritaires ; les différentes communautés religieuses ; et les personnes travaillant dans l'agriculture, l'industrie ou les services.

Des responsables du secteur de l'électricité expliquent aux citoyens comment utiliser l'électricité de manière économique et sûre. (Photo : documents)

Ainsi, le modèle économique inclusif implique à la fois la participation et le partage des bénéfices. Il ne s'agit pas d'un modèle de croissance de type État-providence, axé sur la distribution et la redistribution.

Le modèle économique inclusif joue un rôle important dans l'économie, du point de vue des entreprises et des pays, et se traduit notamment par :

Du point de vue des entreprises : le modèle économique inclusif favorise la production, la création d’opportunités commerciales et un accès équitable aux ressources de développement pour les entreprises de tous les secteurs économiques, de toutes tailles, de toutes zones géographiques et de tous secteurs d’activité. Parallèlement, le secteur privé dispose des conditions nécessaires pour garantir l’égalité des chances d’accès à l’emploi pour les travailleurs et pour créer de nombreux emplois. Ces emplois doivent être hautement productifs et en croissance, contribuant ainsi à l’amélioration du revenu global des travailleurs. De plus, pour parvenir à une croissance inclusive, les fruits de cette croissance doivent être répartis équitablement entre les différents secteurs économiques, toutes tailles, toutes zones géographiques et tous secteurs d’activité, ainsi qu’entre les entreprises elles-mêmes. Ainsi, le modèle économique inclusif offre aux entreprises de nombreuses opportunités : égalité d’accès aux opportunités commerciales et aux ressources de développement ; création d’emplois ; amélioration de la productivité du travail ; et répartition équitable des fruits de la croissance.

D'un point de vue national : la mise en œuvre de ce modèle permettra aux pays de tirer le meilleur parti des avantages de l'intégration internationale et des atouts régionaux. Elle favorisera la création de richesse matérielle et l'augmentation des revenus dans toutes les régions du pays. De plus, la mise en place d'une répartition et d'une redistribution des revenus entre les différentes régions contribuera à améliorer les conditions de développement culturel et de progrès, ainsi que l'équité sociale dans les régions sous-développées.

État actuel du développement d'un modèle économique inclusif au Vietnam et questions politiques soulevées

Au niveau de la région économique :

Le Vietnam compte actuellement six régions économiques. Cependant, le développement économique y est inégal.

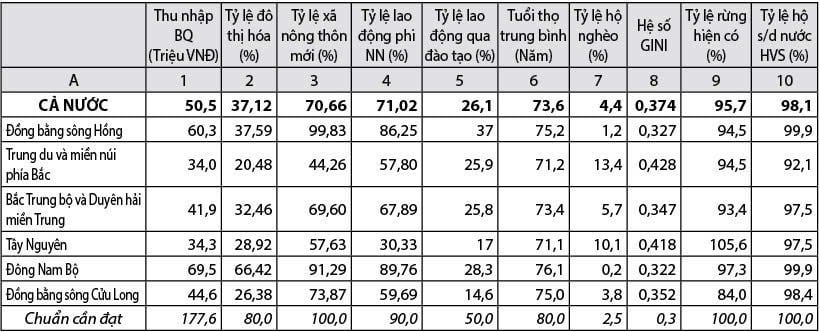

Le tableau 1 montre que le développement économique des régions est inégal en termes de revenu moyen, de taux de main-d'œuvre qualifiée, de taux de pauvreté, de coefficient d'inégalité de Gini, de taux de croissance, etc. Voici quelques lacunes du point de vue des politiques publiques :

- Sur la migration des travailleurs vers d'autres régions : Parmi les problèmes rencontrés par ce groupe de personnes figurent l'accès au marché du travail, les procédures de migration vers les zones urbaines pour les travailleurs migrants et leurs familles, la possibilité de stabiliser leur vie et l'accès aux services sociaux de base...

La politique d'investissement dans les infrastructures de transport reliant les zones clés aux zones voisines présente encore de nombreuses lacunes. Selon une enquête sur les conditions de vie des habitants, jusqu'à 70 % des personnes à faibles revenus vivent actuellement dans des zones mal desservies par les transports en commun. Ce facteur rend très difficile pour les travailleurs des zones sous-développées de s'installer dans des zones dynamiques pour participer à l'activité économique. Le manque d'information dû aux limitations des moyens de communication et d'information les prive également de nombreuses opportunités d'emploi.

- Les restrictions imposées aux politiques d'investissement du budget de l'État concernant les programmes, les projets ou les investisseurs investissant dans la rénovation et la construction d'infrastructures techniques et sociales dans les zones sous-développées et les zones rurales ont rendu ces zones arriérées et inadaptées à la création de nouvelles conditions pour attirer les investisseurs et y introduire de nouvelles activités, et n'ont pas engendré de flux de « migration inverse » des zones urbaines vers les zones rurales ou des zones dynamiques vers les zones sous-développées.

Les politiques de formation professionnelle destinées aux populations des zones sous-développées n'ont pas répondu aux besoins et n'ont pas permis de créer des emplois. La liste des métiers et des programmes de formation n'a pas été régulièrement mise à jour, ce qui a entraîné l'absence de nombreux métiers nouveaux et nécessaires, et donc leur non-mise en œuvre. Dans certaines régions, les organismes de formation professionnelle ont eu des difficultés à inciter les entreprises à participer.

Du point de vue de l'entreprise :

L'économie inclusive, du point de vue des entreprises, est évaluée selon les aspects suivants : 1- Égalité d'accès aux ressources ; 2- Capacité de création d'emplois ; 3- Productivité du travail ; 4- Répartition des fruits de la croissance. Ainsi, les entreprises vietnamiennes se sont développées de manière très diversifiée en termes de composition, de secteur d'activité, de profession, de domaine d'exploitation et de taille. Sur le plan économique, plus de 95 % des entreprises appartiennent actuellement au secteur non étatique, le reste étant composé d'entreprises à investissement direct étranger (IDE) et d'entreprises publiques. En termes de taille, les micro-entreprises représentent les deux tiers des entreprises et se développent en fonction de l'intensité de main-d'œuvre. Toutefois, l'accès aux éléments constitutifs de l'économie inclusive varie selon le type d'entreprise. On peut résumer cela sous les angles suivants :

L'une d'elles est l'égalité d'accès aux ressources :

Pour les entreprises publiques : celles-ci bénéficient d’avantages supérieurs à ceux des autres secteurs d’activité en matière d’accès au foncier et au capital. De plus, elles ont davantage accès à une main-d’œuvre qualifiée que les entreprises non étatiques et les entreprises à capitaux étrangers. Le taux d’entreprises publiques accédant aux marchés internationaux est supérieur à la moyenne.

Source : Synthèse de l'auteur à partir des données de l'Office général des statistiques (2022)

Pour les entreprises non étatiques : le taux d’accès aux infrastructures matérielles pour les PME du secteur non étatique est nettement inférieur à celui de la plupart des autres secteurs d’activité, et même à la moyenne de l’ensemble du secteur. L’accès aux infrastructures de technologies de l’information et de la communication s’est considérablement amélioré, étant relativement plus équitable pour les PME du secteur non étatique, bien qu’il demeure inférieur à celui des autres secteurs. L’accès à la main-d’œuvre qualifiée s’est également amélioré, et la répartition des opportunités est plus équitable au sein du secteur. Cependant, les entreprises non étatiques souffrent constamment d’une pénurie de capitaux et de trésorerie, en particulier les PME et les TPE. Les difficultés rencontrées par ces entreprises sont principalement liées à l’accès aux mesures de réduction des taux d’intérêt bancaires et d’allongement des délais de prêt ; à l’accès au foncier, aux marchés et à la clientèle ; et à un environnement des affaires défavorable. La chaîne d’approvisionnement mondiale est menacée de rupture, ce qui a de nombreuses conséquences sur les importations, les exportations et la croissance. Le développement de ce secteur n’est donc pas véritablement durable. En particulier, suite à la pandémie de COVID-19, la plupart des entreprises non étatiques de notre pays ont rencontré des difficultés, ce qui a entraîné un ralentissement de leur taux de croissance.

Pour les entreprises à capitaux étrangers (IDE) : la répartition des opportunités et l’accès aux infrastructures immatérielles, aux technologies de l’information et aux infrastructures de communication sont relativement équitables. L’accès à la main-d’œuvre qualifiée s’est considérablement amélioré et est quasiment égal dans le secteur des entreprises à capitaux étrangers, avec un indice d’égalité des chances ; environ 99 % de ces entreprises ont accès à une main-d’œuvre qualifiée. Le taux de participation des entreprises à capitaux étrangers aux activités d’import-export est bien supérieur à la moyenne. Ces entreprises bénéficient notamment de nombreux avantages, en particulier en matière d’impôt sur les sociétés, de taxes à l’exportation et à l’importation, de financement et de foncier.

Deuxièmement, la capacité de créer des emplois :

— Pour les entreprises publiques : le nombre moyen d’emplois dans les entreprises publiques a considérablement diminué (d’environ sept fois) au cours des dix dernières années en raison des restructurations visant à améliorer leur efficacité opérationnelle. La répartition des emplois est principalement concentrée dans les grandes entreprises, puis évolue vers une augmentation de la part des emplois dans les petites et moyennes entreprises.

— Pour les entreprises non étatiques : les grandes entreprises ont tendance à créer davantage d’emplois. Le nombre moyen d’emplois par entreprise dans ce secteur diminue.

Pour les entreprises à capitaux étrangers : elles concentrent une main-d'œuvre importante, mais ne garantissent pas encore les infrastructures et les conditions de sécurité sociale adéquates pour les travailleurs. Conflits, salaires impayés, cotisations d'assurance non versées et infractions aux règles de sécurité au travail persistent, engendrant un risque d'instabilité sociale au niveau local.

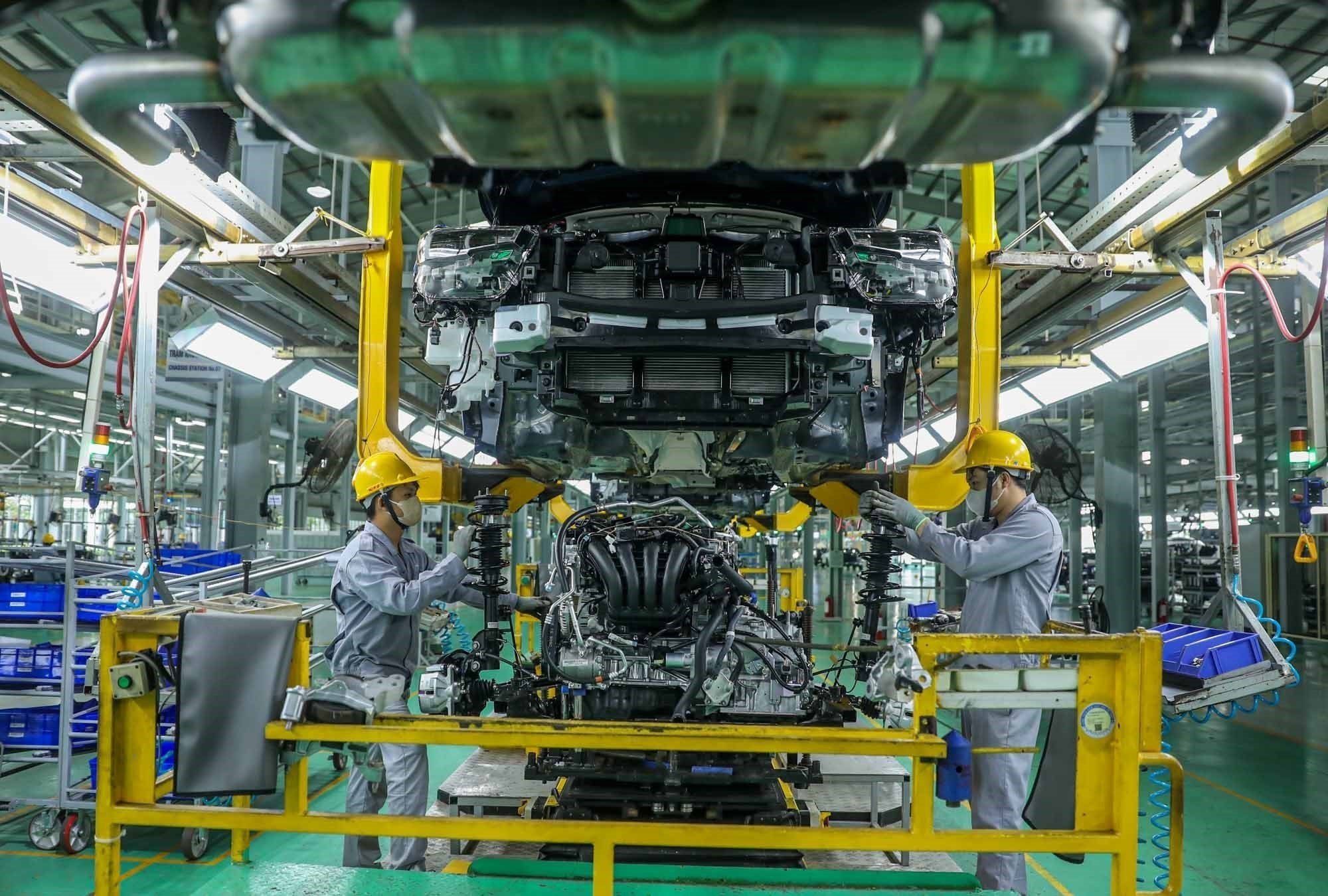

Chaîne de montage automobile de l'usine Truong Hai Auto Corporation (Thaco) dans la zone économique ouverte de Chu Lai, ville de Da Nang_Photo : VNA

Troisièmement, la productivité du travail :

Parmi les types d'entreprises actuellement classés par secteur économique, les entreprises publiques affichent la productivité du travail la plus élevée, suivies des entreprises à capitaux étrangers (IDE), puis des entreprises privées. De fait, le secteur des entreprises à capitaux étrangers a activement contribué à l'amélioration de la productivité du travail grâce à l'application de technologies de production et de méthodes de gestion avancées. Toutefois, les capitaux d'investissement étrangers se concentrent principalement dans un certain nombre de secteurs valorisant les ressources humaines et peu exigeants en matière de qualifications. Les secteurs actuellement encouragés à investir, tels que l'agriculture de pointe, la fabrication d'équipements médicaux, l'éducation et la logistique, n'ont pas encore attiré les capitaux d'IDE escomptés. La productivité du travail des entreprises privées demeure modeste par rapport aux autres types d'entreprises. Compte tenu de leur part importante dans le nombre total d'entreprises, cette faible productivité a un impact considérable sur la productivité globale du travail de l'ensemble du secteur.

Quatrièmement, la répartition des résultats de la croissance :

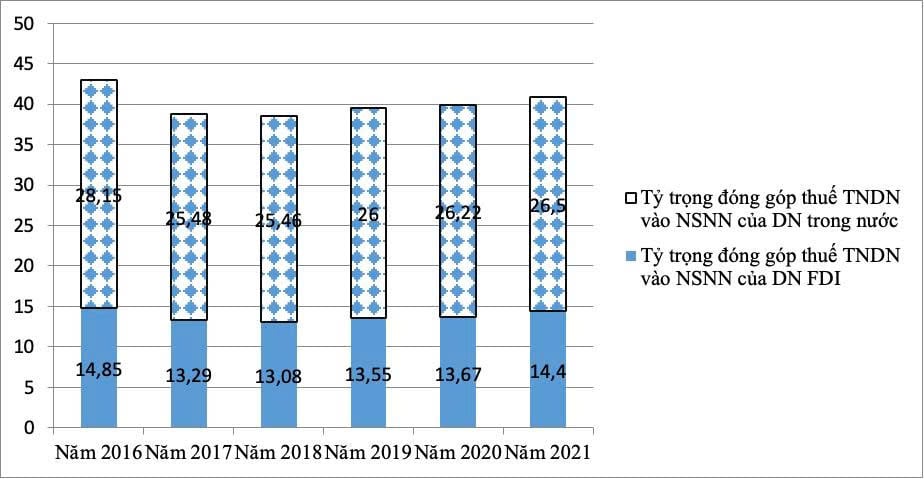

De manière générale, parmi les différents types d'entreprises, le secteur privé présente la plus faible efficacité, bien que le capital et les revenus représentent une part importante de la structure économique (environ 60 %). Son niveau de profit ne représente qu'environ 30 % du profit total de l'économie. Malgré cette faible efficacité, ce secteur contribue le plus aux recettes fiscales, jusqu'à 44 % du total de l'impôt sur les sociétés perçu. À l'inverse, les investissements directs étrangers (IDE) affichent une forte efficacité, leurs profits totaux contribuant à hauteur d'environ 50 % au profit total de l'économie. Cependant, leur contribution à l'impôt sur les sociétés reste faible. Entre 2016 et 2021, cette contribution s'est établie en moyenne à 14 % (figure 1). Le taux de contribution des entreprises à capitaux nationaux (publiques et privées) a quant à lui évolué en sens inverse. La contribution des entreprises nationales a atteint en moyenne 26,4 % sur la période 2016-2021. Ainsi, les recettes totales du budget de l'État proviennent principalement des entreprises à capitaux nationaux.

L'état du développement manque d'inclusion du point de vue des entreprises, dans lequel les entreprises du secteur privé sont les plus vulnérables, avec une faible efficacité commerciale.

Source : Direction générale des impôts et calculs de l'auteur à partir du budget de l'État pour la période 2016-2021

Quelques solutions pour lever les obstacles politiques et créer une dynamique en faveur du développement de modèles économiques inclusifs au Vietnam

Pour lever les obstacles politiques et promouvoir un modèle économique inclusif au Vietnam, il est nécessaire de mettre en œuvre simultanément les solutions suivantes :

Premièrement, il convient d'institutionnaliser le cadre de politique macroéconomique afin d'établir un environnement macroéconomique sain et stable, fonctionnant selon les principes du marché. L'État doit définir un cadre de base concernant le déficit budgétaire annuel, le ratio de la dette publique, le taux de croissance de la masse monétaire et l'inflation, servant de fondement à la conduite des politiques budgétaires et monétaires. Dans des cas particuliers, cette règle peut être ajustée, mais requiert le consensus des autorités compétentes. Par ailleurs, les ressources publiques doivent être allouées de manière efficace, raisonnable, transparente et avec une obligation de rendre des comptes. Il est impératif de prioriser les ressources destinées à la mise en œuvre de l'objectif de réduction de la pauvreté multidimensionnelle dans les zones à fort taux de pauvreté. Les politiques d'aide directe doivent progressivement céder la place à des politiques d'aide conditionnelles, telles que le crédit préférentiel et le soutien à la production, afin d'inciter les populations à sortir de la pauvreté. Un mécanisme doit être mis en place pour attirer davantage d'investissements privés dans le secteur social afin d'alléger la pression sur le budget de l'État. Enfin, il est nécessaire d'accroître la participation citoyenne au contrôle des pratiques d'épargne et à la lutte contre le gaspillage dans la gestion et l'utilisation du budget, du capital, des actifs, du travail et des ressources de l'État.

Deuxièmement, il est essentiel d'investir dans les infrastructures de manière plus synchrone et équilibrée entre les régions et les localités. Les politiques de développement régional doivent viser la création de villes industrielles satellites et renforcer la connectivité entre les villes. Ce modèle de développement contribuera à réduire la concentration excessive d'entreprises dans certaines zones, ce qui renchérit le coût du foncier. Toutefois, pour y parvenir, l'État doit investir dans le développement d'infrastructures plus homogènes, notamment en matière de transport, de logement et de télécommunications, afin d'améliorer la connectivité entre les localités et les zones industrielles. Si cette approche des politiques de développement ne portera peut-être pas ses fruits à court terme, elle assurera un développement équilibré et stable de l'économie dans son ensemble à long terme.

Troisièmement, il est essentiel de développer le marché financier et de créer une source stable de capitaux pour soutenir les populations pauvres et défavorisées, et promouvoir les petites et moyennes entreprises (PME). Un système financier sain et stable jouera un rôle clé dans le soutien à la croissance économique, contribuant indirectement à la réduction de la pauvreté par le biais de cette croissance, et ayant un impact direct sur les populations pauvres et défavorisées grâce à un soutien financier direct. Un système financier inclusif garantira aux personnes démunies un accès aux services financiers sans barrières ni discrimination. De plus, les PME et les micro-entreprises auront également la possibilité d'accéder à des ressources financières à des coûts raisonnables, ce qui favorisera l'investissement et la création d'entreprises innovantes.

Quatrièmement, il convient de promouvoir l'innovation et l'application de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement grâce à des politiques fiscales et de crédit avantageuses. L'État doit mettre en place des mécanismes adaptés permettant aux entreprises de mener des activités d'innovation et d'appliquer de nouvelles technologies. Des mesures telles que des réductions ou des exonérations d'impôt les premières années, puis des réductions les années suivantes, devraient être appliquées aux jeunes entreprises à fort potentiel d'innovation, lançant de nouvelles gammes de produits différenciées sur le marché et créant de nombreux emplois. Des incitations fiscales devraient également être envisagées pour les entreprises appliquant de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement.

Cinquièmement, concernant la migration des travailleurs vers les zones urbaines : il est nécessaire d’améliorer l’accès au marché du travail, de faciliter les procédures de migration des travailleurs migrants et de leurs familles vers les zones urbaines et de créer des conditions favorables pour que les travailleurs migrants puissent stabiliser leur vie et accéder aux services sociaux de base.

Sixièmement, il convient de réformer le système éducatif afin de favoriser une meilleure application des compétences professionnelles et le développement de compétences multiples chez les travailleurs. Il est nécessaire d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation professionnels, d'offrir aux travailleurs davantage d'opportunités d'emploi mieux rémunérées, de créer un parcours de formation professionnelle adapté et de contribuer à réduire l'attrait pour les études universitaires et professionnelles afin de préserver les ressources sociales. Les organismes compétents doivent fournir des informations pour faciliter l'orientation professionnelle en fonction des niveaux de formation : formation initiale, continue, formation professionnelle et autres programmes de formation professionnelle ; les élèves du secondaire doivent pouvoir choisir des filières, des métiers et des niveaux d'études adaptés à leurs aptitudes et à leur situation. Parallèlement, il est essentiel de veiller à la capacité de formation professionnelle des établissements de formation dans les zones défavorisées, les régions reculées et isolées. L'État doit s'attacher à développer l'éducation dans ces zones rurales et isolées en mettant en place des politiques incitatives appropriées pour mobiliser et attirer des enseignants hautement qualifiés et les fidéliser.

Source : https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/1109802/mot-so-diem-nghen-chinh-sach-trong-phat-trien-mo-hinh-kinh-te-bao-trum-o-viet-nam--nhin-tu-thuc-te-vung-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep.aspx

![[Photo] Art unique de la peinture des masques Tuong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/14/1763094089301_ndo_br_1-jpg.webp)

![[Photo] Cours spécial à Tra Linh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/14/1763078485441_ndo_br_lop-hoc-7-jpg.webp)

![[Photo] Dépôts de sable en eaux profondes, l'ancien navire en bois An Bang risque d'être à nouveau enseveli.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/13/1763033175715_ndo_br_thuyen-1-jpg.webp)

![Transition de Dong Nai à l'OCOP : [Article 3] Lier le tourisme à la consommation de produits de l'OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)

Comment (0)