しかし、この規制が実施されてから 3 年が経過した現在でも、教科書の選択は実際には学習者によって、また学習者のために行われているとは言えません。

「教科書は中央独占から地方独占に変わりつつあるのか?」

国会常任委員会のカリキュラムと教科書の革新に関する監視団と政府との最近の会合において、監視団の一員であるトラン・ヴァン・ラム氏は、教科書の多用という現状について問題を提起した。「私たちは、新しいカリキュラムは法令であり、教科書は単なる参考資料だと言います。では、教科書が多用されている現状において、革新の精神は十分に実践されていると言えるのでしょうか? 生徒は教育訓練省が承認した教科書の中からどれでも授業に出席して学ぶことができるのでしょうか? それとも、依然として学校が選定した教科書に依存し、教育と学習は依然としてそれらの教科書に依存しているのでしょうか?」

ラム代表によると、問題は教育訓練省が革新にどれほど意欲的か、それとも依然として各クラス・各学校の教科書を統一する必要があるのか、ということだ。もしこの状況が続けば、教科書選定の段階で多くの問題が発生し、教科書選定のための「ロビー活動」が依然として続くことになるだろう。

ベトナム心理学教育協会副会長のヴー・チョン・リー准教授は、省人民委員会が教科書の選定を決定する際に、教科書選定は非常に難しい問題であると述べた。「この規制により、教科書は中央政府(旧人民委員会制度に基づく)から地方レベルに移管されることになります」とリー氏は述べ、さらに「教師と生徒は実際には教科書を選択できていません。私たちは管理の難しさばかりに気を取られ、利用者のことを考えていません」と付け加えた。

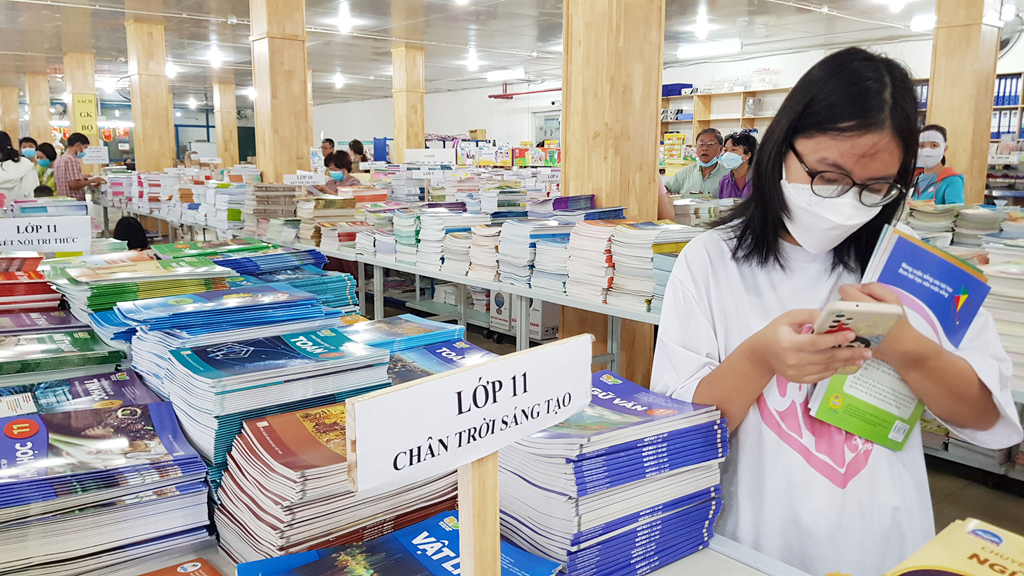

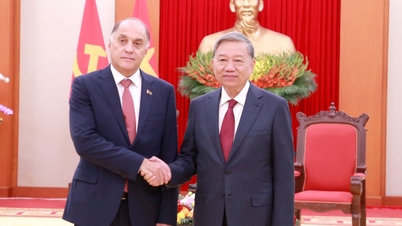

新学期に備えて教科書を購入しようとしている学生

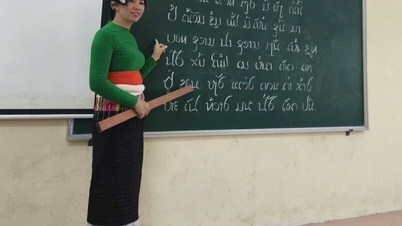

ハノイのドアン・ティ・ディエム小学校のダオ・ティ・トゥイ校長は、各クラスや各学校に多様な生徒がいるにもかかわらず、教科書が一式しかないと、カリキュラムや教科書が同じだと誤解してしまうと述べた。カリキュラムや教科書が法律のようなものだと誤解すると、間違った教科書を教えることに踏み切れないこともある。

また、理想的には、教師は決まった教科書に沿って教えることはなく、授業を組み立てるのに教科書に頼ることもないので、生徒が授業に持ってくる教科書は何でも受け入れられるようなイノベーションになるはずだという意見も多くありました。

教育訓練省は、教科書の選定には依然として限界があることを認識している。特に、教育計画の策定と実施における学校の自律的な役割という概念の変化、すなわち教科書の役割に関する概念が、教科書を指導、試験、評価の基準とすることから、教師、管理者、保護者、そして社会のプログラムの内容と要件に応じて指導、試験、評価を行う(教科書は主要な教材としての役割のみを担う)ことへと変化したことが、新たな要求に追いついていない。

5%の州は教科書を1セットのみ選択している

教科書の採択は省人民委員会によって決定されているため、地方当局が独自の教科書採択を押し付けているという苦情が毎年寄せられています。このプロセスは提案を提出するための根拠となりますが、提案が実際に検討されるかどうかは別の問題です。

クアンガイ省のある教師は、地元では教科書を1セットしか選んでいないと述べた。省の教科書選定委員会は、多数決で選んだと述べている。「しかし、私たちは個別指導と生徒一人ひとりへの配慮を重視しています。少数の生徒が選んだ教科書も、彼らの教育環境と生徒に合っていると感じて選んだものなので、重要なものとして捉えるべきです」と彼は述べた。

ハノイ市では、省人民委員会が教科書の選定を決定するという規則を施行して以来、学校にとって最も便利な方法を採用しています。つまり、教育訓練省が承認したすべての教科書をハノイ市内の学校で授業に使用できるということです。しかしながら、現在、生徒や保護者が教科書を選択できる学校はなく、学校が選定した教科書のリストを公開し、保護者が自分で購入するか、学校が購入を申請することになります。教科書も学年単位ではなく、学校全体で統一されたセットで使用されています。

現在のように省人民委員会が教科書の選定を決定するのではなく、教師、生徒、保護者に教科書を選択する権利を与えることを検討するという提案がある。

教育訓練省の報告によると、新学期に備えて、約 41% の省で全教科が各教科について 1 セット以上の教科書を選択している。一部の教科で各教科について 1 セット以上の教科書を選択している省は 54%、教科ごとに 1 セットの教科書を選択している省は 5% である。

第15期国会議員のグエン・ティ・ハ氏は、教科書の採択は、教育機関における地域、教師、生徒の特性に適合する形で行われるべきだと述べた。そのため、教科書を直接利用する団体や個人の教科書選択権を尊重するよう、所管官庁による指導が不可欠だと述べた。しかし、ハ氏は次のようにも述べた。「教科書採択に関する悪質な慣行が蔓延することを防ぐため、管理措置を講じる必要がある。特に、教科書採択委員会の委員選考は、専門能力、資格、倫理基準に基づいて厳格に管理する必要がある。同時に、教科書に関連する悪質な事象にも厳正に対処する必要がある。さらに、学校は、経済的に困難な状況にある生徒が教科書購入費用の負担を強いられないよう、図書館に教科書を含む貸出図書リストを整備し、協力していく必要がある。」

教科書採択に関する規定が改正される。

教科書採択に関して、国会常任委員会のカリキュラム・教科書革新監視代表団は政府に対し、「一教科多教科書政策の実施状況を評価し、同じ教育機関で各教科の教科書を複数セット同時に採用することは可能か。教科書採択を統一し、教育機関に教科書採択の主体的な権利を与えるよう規定を改正し、教科書採択権を学生、教師、保護者に帰属させることを目指す」よう要請した。

教育訓練大臣は最近、監視チームに提出した報告書の中で、各教科において教師と生徒が同時に複数セットの教科書を使用できると述べた。しかし、この要件は2018年度一般教育プログラムの規定を満たす必要がある。教科書はそれぞれ異なるアプローチを持ち、異なる教材を使用しているため、生徒が複数の教材の内容を同時に学習できるように導くことは非常に困難であり、高い教育スキルを持つ教師、生徒が自主的に学習する能力、そして過度の授業数を避けることが求められる。「現状では、多くの一般教育機関がこの要件を満たしていない」と教育訓練部門の責任者は述べた。

教師、生徒、保護者に教科書選択権を与えることの検討に関して、政府はこれが「一般教育機関における教育学習の組織化の条件に最も適した民主主義の原則を実施する」方法であると考えている。政府は、教科書選択における学校の自主性を強化する方向で、教科書選定に関する回状第25/2020/TT-BGDDT号を検討し、修正・補足するよう教育訓練省に指示している、と監視チームに報告された文書は述べている。

意見

小学生の生徒はまだ教科書を選ぶには幼すぎますが、保護者の役割も非常に重要です。学校は保護者の意見に耳を傾ける必要があります。なぜなら、保護者は日々、教室で教師と連携し、子どもたちの家庭学習を指導する存在だからです。

グエン・フオン・ホア氏(ハノイ市ハイバチュン区ビントゥイ小学校校長)

利用者が自ら選択するべきです。なぜなら、何が必要で何が不足しているかを知っているからです。実際、今日の教科書はもはや法律ではなく、単なる参考資料です。ですから、教師と生徒の合意があれば、今のように上級審議会の意見を仰ぐ必要はありません。そうでなければ、利用者が直接教科書を使用するにもかかわらず、自分が選んでいない教科書を使わざるを得ない状況が依然として生じてしまうでしょう。

グエン・トゥン・ラム氏(ハノイ市ディン・ティエン・ホアン高等学校理事長)

生徒一人ひとりの選択に応じて複数の教科書を用意する授業は、教科書に全く依存しない授業形態でのみ実現可能です。しかし、現状では生徒は依然として教科書を所持する必要があり、教科書の種類も複数あるため、それぞれの教科書の知識の流れも異なっています。そのため、生徒が依然として教科書を所持し、同じ授業で異なる教科書を選択するという状況は想像しがたいものです。そうなると、授業はどのようなものになるでしょうか。

ゴ・シ・リエン中学校(ハノイ市ホアンキエム区)の教師

[広告2]

ソースリンク

![[写真] ケオパゴダにある約400年前の宝物、トゥエットソン像を拝む](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764679323086_ndo_br_tempimageomw0hi-4884-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[写真] ラオス建国記念日50周年を祝うパレード](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764691918289_ndo_br_0-jpg.webp&w=3840&q=75)

コメント (0)