編集者注

1988年3月初旬、中国海軍はガックマ、コーリン、レンダオの3つの礁からなる三角形の群を占領する目的で、南シナ海艦隊と東シナ海艦隊の大部隊をベトナムのチュオンサ諸島に動員した。

1988年3月14日、輸送船とベトナム軍がコリン島、ガックマ島、レンダオ島の防衛任務中、中国の軍艦が突入し、ガックマ島のHQ-604、レンダオ島のHQ-605、コリン島のHQ-505の各艦船を大型砲で砲撃した。

ガックマー島の将兵たちは国旗を守るため手をつなぎ「不滅の輪」を作り、自らの体で島を守る決意をした。ベトナムのチュオンサ諸島のガックマー、コーリン、レンダオ礁で国の主権を守るための戦いで、64人のベトナム海軍兵士は永遠に波間に生き続けるだろう。

37年が経過し、海軍兵士64名(旅団125、126、146、E83海軍工兵)と第125輸送旅団の輸送船3隻HQ-505、HQ-604、HQ-605は未だ深海の底に沈んでいますが、彼らの不滅の偉業は決して忘れられることはありません...

グエン・ホン・タオ大使はベトナム出身で、教授、医師、そして国連国際法委員会の委員を2度務めました(任期2023~2027年)。ベトナムのベテラン外交官であり、法律専門家でもあります。中国、ラオス、カンボジアとの国境問題に関する重要な交渉代表団にも参加しています。グエン・ホン・タオ大使は、海軍第125旅団の兵士でした。

VietNamNetのために彼の記事を敬意を込めて紹介したいと思います。

毎年3月14日になると、祖国を守るためにCQ88作戦に参加し不滅の輪を築いたチュオンサ第125 軍輜重旅団、第126水上特殊部隊旅団、第83、第131海軍工兵旅団などの兵士たちの犠牲を思い出すと、胸が痛みます。

チュオンサの冷たい海の下でのあなたの滞在は無駄ではありませんでした。それは、三分の一が海、一分の一が陸からなるベトナムという祖国の形成に貢献し、ベトナムが1982年の国連海洋法条約(UNCLOS)に加盟し、海洋紛争の平和的解決に積極的に参加することを促進することに貢献しました。

「地平線に横たわる人々」(カインホア省カムラム郡カムハイドン村にガックマーの殉教者を追悼するために建てられた記念碑の名前)は、全国の人々の愛と感謝の象徴です。写真:タイ・アン

2025年2月末、ニューヨークから朗報が届きました。ベトナムは、2025年6月23日から27日に開催される国連海洋法条約(SPLOS)第35回締約国会議の議長国として、国連アジア太平洋グループにより全会一致で指名され、会議前にSPLOS会議で正式に承認される予定です。

海洋権益の保護

ガック・マー氏から海洋法条約(SPLOS)議長の地位に至るまで、多くの犠牲、忍耐、努力、独立と自治の維持、世界のすべての国々との友好関係を通じて、ベトナムは、東海だけでなく世界の国際海洋紛争の解決に最も効果的な法的文書である国連海洋法条約(UNCLOS)の普遍的価値を実施、維持、発展させるための努力により、国際社会から高い信頼と評価をますます得てきました。

世界情勢が変化する今、東海における激動の時代における外交政策、国家安全保障、そして国防が、ベトナムの今日の発展に大きく貢献したことを、私たちはより深く認識しています。CQ88に参加した将兵たちは、「挑発されて先に発砲する」という策略に陥ることなく、必要に応じて対応できるよう備え、冷静に、積極的に、そして勇敢に行動し、祖国の海と島々を最小限の損失で守り抜き、同時に外交交渉への道を切り開き、将来の海上境界線宣言の基盤を築きました。

チュオンサ諸島の21の島、岩礁、浅瀬における地位を確保したベトナムは、同諸島の範囲を確定し、海上における自国の権利と利益を守るための外交闘争を継続するための国際法的根拠を確定するという選択に直面した。1988年末、ベトナムの外交・国防法務当局は、DK1浅瀬をチュオンサ諸島に編入するか、それとも本土から延びる大陸棚に編入するかという課題に直面した。東海情勢とガックマ島兵士の犠牲は、条約発効時期が未確定であった当時、ベトナムが躊躇を克服し、1982年海洋法条約の批准を支持するという選択を迫った。

UNCLOSは沿岸国が合法的に海に進出することを認めており、ベトナムは1977年5月12日に東南アジアで初めて、UNCLOSの精神に基づき200海里の排他的経済水域と大陸棚を設定するベトナム社会主義共和国政府宣言を発布した国である。

この宣言は、ベトナムの海洋宣言とも言えるでしょう。この宣言と、条約発効前の1994年6月23日の国連海洋法条約(UNCLOS)批准により、ベトナムは陸地面積の3倍の海域を有する国となりました。時代遅れの地理書に記されたS字型の大陸部の形状にとどまらず、海に面した国となりました。ホーチミン時代は、祖先が残した国境線を維持するだけでなく、今日のように明確な境界線を持つ海洋国家ベトナムを築き上げた時代です。

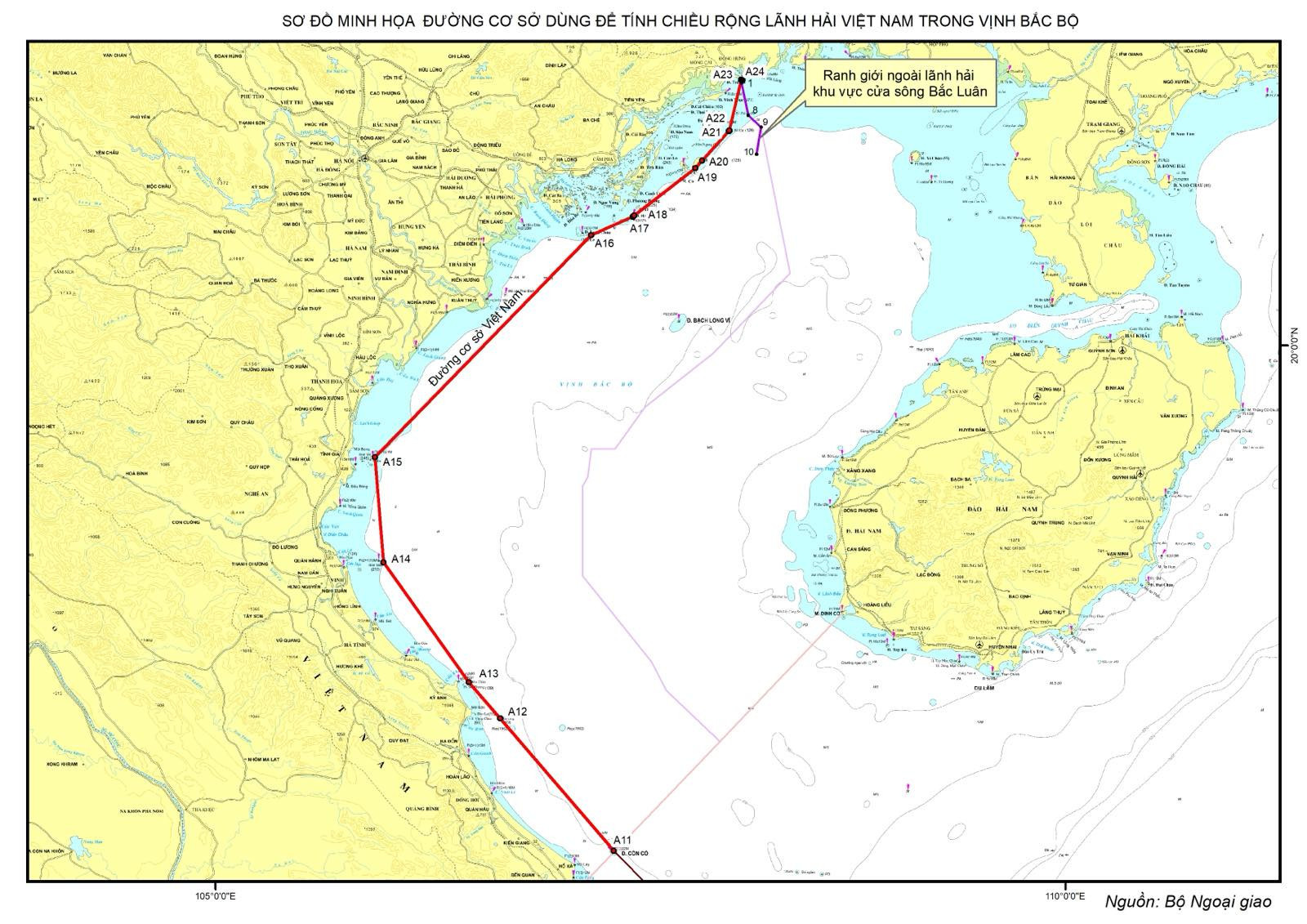

ベースラインシステムの宣言を完了する

2025年2月、ベトナムはベトナム・カンボジア間の歴史的水域境界上のO地点からA24地点(ベトナムと中国のトンキン湾境界画定に関する合意における第1地点)までの基線システムの宣言を完了しました。ベトナムの基線システムは、国連海洋法条約(UNCLOS)に規定されている大陸沿岸に沿った直線基線方式とバクロンビ島の通常基線方式の両方を適用しています。

この申請は、将来的にホアンサ諸島とチュオンサ諸島の2つの諸島におけるベースラインシステムの完成への道を開くものです。このベースラインシステムのおかげで、ベトナムは領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚の境界を明確に定めるための条件を備えており、海域の管理の改善と効率化に貢献しています。

ベトナムもまた、東海における大陸棚限界の提出を完了した国の一つである。ベトナムとマレーシアは、2009年5月7日に東海における大陸棚限界に関する共同提出書をCLCSに提出し、また同年5月6日には東海北部における大陸棚限界に関する別個の提出書をCLCSに提出した。ベトナムは、中部地域における大陸棚限界に関する3回目の提出書を2004年7月17日に提出した。

ベトナムは、地域海洋紛争の解決に国連海洋法条約(UNCLOS)を適用する先進国です。ベトナムの海洋紛争解決の実践は、UNCLOSの規定の正確性をさらに深め、実証するとともに、UNCLOSの規定の解説と明確化にも貢献しています。

ベトナムは、海洋境界画定において公平性の原則を独創的に適用してきました。海洋境界画定のプロセスにおいて、ベトナムはインドネシアと共同で、両国の対岸の海域において400海里未満の距離にある排他的経済水域と大陸棚の境界線をそれぞれ別々に締結した最初の国となりました。

ベトナムはまた、条約第74条及び第83条の規定に基づき、最終的な境界画定交渉において暫定的な取決めを適用する先進国でもある。1995年にタイ湾の特定海域においてペトロベトナムとペトロナス(マレーシア)の間で締結された共同開発契約は、重複海域における石油・ガスの共同開発における協力の最も成功したモデルの一つである。

共同開発協力は石油・ガス分野だけでなく、漁業分野にも及んでおり、2004年にはベトナムと中国の間でトンキン湾における漁業協力に関する協定が締結されました。協定の期間は12年で、双方に異論がない場合、さらに3年間延長されます。この協定は1年間延長された後、2020年に失効しました。

共同開発協力のもう一つの形態は、1982 年のベトナム・カンボジア共通歴史水域条約である。

1988年にトゥチン島とDK1海域を中国本土からの延長大陸棚に組み入れ、2009年にベトナムとマレーシア間の200海里を超える延長大陸棚境界に関する書類を提出するという決定は、後にベトナムが、南沙諸島の諸団体は12海里の領海のみを有し、排他的経済水域と大陸棚を持たないと宣言する根拠となった。

東海の海洋紛争を平和的に解決するためにあらゆる措置を講じる

海洋境界画定問題以外にも、ベトナムは、東海関係国行動宣言(DOC)の作成と実施、および東海関係国行動規範(COC)の交渉プロセスにおいて、近隣諸国との東海における海洋紛争を平和的に解決するためのあらゆる措置の適用を促進することに積極的に取り組んでいます。

これにより、長期的な安定と、地域情勢を複雑化する活動の抑制の基盤が築かれました。ベトナムは、1982年の海洋法条約友好国グループ設立のイニシアチブの発起国の一つです。

ベトナムはまた、2012年に海洋法、1998年に海上保安庁条例、2018年に海上保安庁法を公布したほか、国連海洋法条約(UNCLOS)に基づく海の管理と利用のための包括的な法的枠組みを構築する一連の法的文書を公布した先駆者でもある。

沿岸国であるベトナムは、海洋管理、海洋協力、海洋環境保護、そして海洋紛争の解決において、常に本条約の規定を忠実に遵守してきました。ベトナムの実情は、本条約がベトナムを含む発展途上国にとって、公正な海洋法秩序と持続可能な発展を目指す上で不可欠な法的手段であることを証明することに貢献してきました。

1988年のガックマー海戦における将兵の犠牲と全国の軍隊と人民の無私の努力によって、今日のベトナムは、2025年6月に開催される世界会議の議長として自信を持って槌を振り、包括的で公正かつ平和な海上法秩序の確立に向けて各国の協力を支援するために手を携えていくことになるだろう。

ベトナムネット

出典: https://vietnamnet.vn/tu-gac-ma-1988-toi-chu-tich-cac-nuoc-thanh-vien-cong-uoc-luat-bien-2025-2378053.html

コメント (0)