「馬天」は『クイ・コック・トゥ兵法全書』の重要な章の一つです。これは、説得術の達人であるクイ・コック・トゥの真言を集大成した、戦略と知恵の傑作です。「蘇天」と共に、この二つの章は一般に「蘇馬」技法と呼ばれる一連の技法を構成し、他者の心理を洗練され効果的に理解し、判断し、導くレベルを示しています。

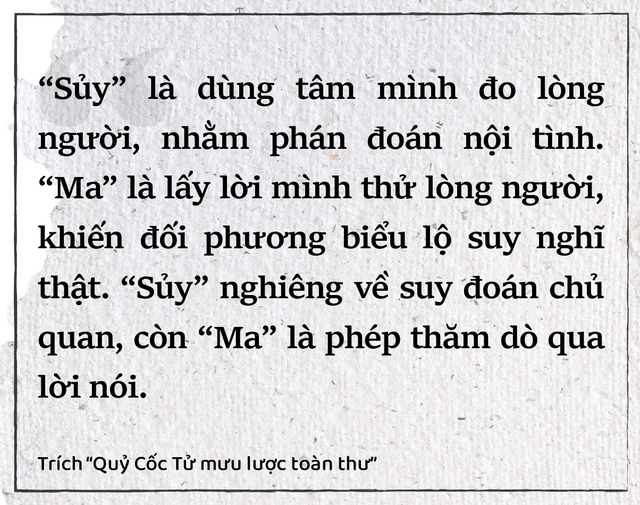

「スイ・ティエン」とは、相手の外見的な表情を観察し分析し、相手の動機、感情、立場を判断する段階です。この段階は直感的で主観的な判断に基づき、心理と意図の全体像を構築することを目指します。次の段階は「マ」です。これは、推測から積極的な行動へと移行する段階であり、言葉、行動、状況を意図的に作り出すことで、以前の判断を検証・検証します。実践者はここで、静的な状態から動的な状態へ、憶測から柔軟な即興へと移行し、徐々に相手に真の本質と意図を明らかにさせます。

直接的あるいは押し付けがましい説得とは異なり、「馬天」は控えめながらも効果的に作用します。使用者はまるで漁師が釣り糸を垂らし、巧みに餌を投げて「大物が針に食いつく」ように仕向けるようなものです。相手は無意識のうちに、「馬天」の使用者にとって有利な方向へと一歩一歩行動するように導かれ、自分が導かれていることに気づきません。「馬天」の鍵は「脈を察知する」能力にあり、それぞれの対象の心理や弱点を突くのです。褒め言葉に軟化する人もいれば、挑発に煽られる人もいれば、美徳に感銘を受ける人もいれば、物質的な利益や個人的な力に惹かれる人もいます。そのため、「馬天」の実践者は、それぞれの状況や対象に応じて、柔軟で鋭敏、そして敏感である必要があります。

「ゴースト」とは、単なる探りを入れる行動ではなく、言葉、態度、あるいは具体的な行動を積極的に用いて、最初の判断を試す一連の操作を指します。相手の反応に基づき、操作者は柔軟に戦術を調整します。優しく相手を励まし、厳しく圧力をかけ、笑顔で探りを入れ、怒りを露わにして圧力をかけます。また、評判、信頼、具体的な行動、物質的な利益などを利用することもできます。ただし、説得という目的にかなう限りにおいてです。すべての行動は綿密かつ慎重に展開され、疑念を抱かせることなく確実に効果を発揮します。

「馬天」の効力は、対象が賢明な人物であったり、内心を巧みに隠したり、予測不可能な野心を抱いていたりする場合に、より顕著になります。このような場合、観察や推測だけに頼るのではなく、より積極的な行動で真の性質を明らかにする必要があります。春秋時代、斉の名将であった管仲が楚との関係をどう扱ったかが、その典型的な例です。

当時、斉は栄華を極め、多くの家臣を征服し、中原の覇権を主張していました。しかし、楚だけが自らを強大な国とみなし、周王に服従することも斉の命令に従うことも拒み、常に隣国の領土と財産を奪おうとしました。斉の桓公の治世下、臣下たちは秩序回復のため、楚への攻撃に軍を派遣することを提案しました。多くの将軍は、軍を動員し、家臣と同盟を結んで攻撃することを提案しました。管仲だけが異議を唱え、こう分析した。 「楚は人口の多さと武勇に頼り、富も豊富であるため、傲慢でうぬぼれている。楚に軍を派遣して攻撃すれば、たとえ勝利したとしても、長年蓄えてきた国庫に赤字が残るだろう。しかも、大戦になれば、斉楚の将軍や兵士が戦場でどれほどの血を流し、命を落とすか分からない。」

管仲は対決ではなく、柔軟な戦略を立案し、楚の貪欲さと傲慢さにつけ込み、密かに内部から楚の力を弱めようとした。斉の商人たちに、斉の桓公が鹿を愛し、楚から鹿を高値で買い付けると噂を広めさせた。この噂は楚の民衆を森に殺到させ、農耕を怠らせ、田畑を荒廃させた。将兵たちもこれに巻き込まれ、訓練を放棄して狩猟に専念するようになった。食料は乏しく、近隣諸国から購入せざるを得なかったが、管仲はすぐに同盟を結び、楚に食料を売らないよう要求することで、この道を阻んだ。当初、楚王と朝廷は斉の「鹿への執着」を嘲笑したが、食料が不足し、 経済が混乱し、軍の士気が低下した結果、彼らは斉の巧妙な戦略的罠に陥ったことを悟った。状況が「熟した」時、管仲は斉の桓公に軍を派遣するよう進言した。斉軍は戦闘を必要とせず、接近するだけで楚を屈服させ、流血のない勝利を収めることができた。

この戦略はまさに「魔天」の生き証人だ。「斉歓公は鹿に夢中で、鹿を買うのに惜しみない」という噂を聞きつけ、詮索を始めた。楚の人々の慌ただしい反応は、内部の不安定さを正しく判断した証拠だ。次に、兵站ルートを遮断する。各段階は、探り、試験、検証、そして実行というプロセスに従っている。すべてが綿密に計算され、慎重に行われ、抜け穴は残されていない。

かつて桂谷子は自然の理を強調しました。 「乾いた木と湿った木を火に投げ込むと、乾いた木が先に燃え、地面に水を注ぐと、低いところが先に濡れる。物はそれぞれ固有の性質に応じて反応する。人は皆似ており、似た性格や境遇を持つ者同士は共感し合いやすい。『間』の術を体得した者は、実践において、相手が真の性質を露わにするための状況をデザインすることができる。まるで火を当てて木が乾いているか湿っているかを見極めるように。」

現代において、「間」を巧みに応用した例として、ベンジャミン・フランクリン(1706-1790)が挙げられます。若い頃、ある上院議員から公然と反対されました。フランクリンは、直接対決することなく、議員に貴重な本を借りたいと手紙を書きました。借りた後、丁重に本を返し、心からの感謝を伝えました。このシンプルながらもタイムリーな行動によって、相手の態度は変わり、徐々に支持者へと変わっていきました。フランクリンは、相手が影響を与えることができると確信し、対立を巧みに同盟へと転換しました。これが「間」の精神、つまり小さな挑戦を仕掛け、反応を観察し、相手の心理を方向づけるというものです。

今日でも、「馬天」精神は多くのリーダーやビジネスマンによって、交渉、経営、マーケティングの分野で実践されています。よくある例としては「譲歩」の原則があります。これは、まず譲歩することで、後により大きな利益を得るというものです。多くの企業は魅力的なプロモーションを展開し、「餌を放つ」ことで「魚を捕る」という手法で顧客を惹きつけ、市場シェアを拡大し、ブランドロイヤルティを確立しています。しかし、成功するためには、「餌」が十分に魅力的で、ターゲットの心理に訴えかけ、適切なタイミングで現れる必要があります。

「Ma Thien」は、Trung Nguyen Legend Groupの創設者兼会長であるDang Le Nguyen Vu氏が「人生を変える財団の本棚」にある政治、外交、軍事の分野で慎重に選んだ書籍「Quy Coc Tuの戦略書」の12の戦略章のうちの8章です。

(次のエピソードを読む:桂谷子の戦略全書 - クエン・ティエン)

出典: https://thanhnien.vn/ky-ix-quy-coc-tu-muu-luoc-toan-thu-ma-thien-18525070719074131.htm

![[写真] カットバ島 - 緑の楽園の島](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F04%2F1764821844074_ndo_br_1-dcbthienduongxanh638-jpg.webp&w=3840&q=75)

コメント (0)